声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,在今日头条全网首发72小时,文末已标注文献来源及截图,文章不含任何虚构情节和“艺术加工”,无任何虚构对话,本文不含任何低质创作,意在科普健康知识,请知悉。

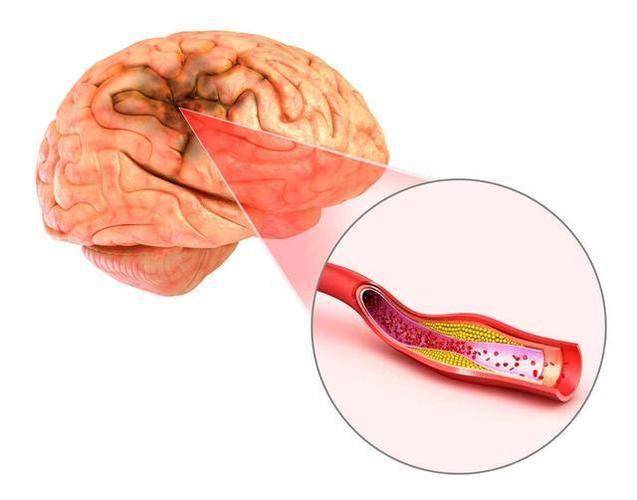

60岁到65岁这几年,是很多人退休、想安度晚年的阶段。但恰恰也是脑梗最容易找上门的时间点。

不少人以为,退休以后没了工作压力,生活轻松点了,身体就不会出什么大问题。

但事实恰好相反。

人的身体不是像机器那样,放一边不动就能保存得更久,尤其是脑血管,它的状态跟人的行为习惯、精神状态还有内部环境关系特别紧密。

这个阶段,四个容易被忽略的“帮凶”,正悄悄推动着脑梗越来越近。

大多数人以为,脑梗的主要原因就是三高——高血压、高血糖、高血脂。

但如果真是这样,怎么解释那么多血压血脂都正常的人突然发病?北京一项覆盖人群超过12万的大数据调查显示,在60到65岁脑梗初发人群中,有接近38%的人并没有明显的三高表现。

这说明,有一些“隐性力量”在推动这个病,而人们往往压根儿没注意。

第一个帮凶,其实是“睡眠节律”变了。

很多人退休之后,作息变得没规律,晚上熬夜、白天睡懒觉,甚至彻夜看电视、打牌。

睡眠质量下降,导致交感神经活动增强,血压夜间不降反升。

这种状态下,凌晨2点到早上6点,脑血流会不稳定,最容易形成小血栓。

中国卒中学会发布的一份分析报告指出,脑梗最常见的发作时间就在清晨。

特别是那些表面看上去身体不错、没啥慢性病的人,往往对这些生理节律不敏感,反而更容易中招。

长期熬夜,还会破坏脑内神经递质平衡,造成大脑微血管壁的结构变异,甚至出现局部炎性反应,这才是真正的隐患。

第二个容易被忽略的因素是“过度依赖保健品”。

很多人年纪一大,把养生当信仰,吃保健品比吃饭还认真。

但问题是,不少保健品中的成分根本没有经过严格的长期对照实验验证,有些甚至影响血液粘稠度和肝肾代谢。

尤其是含有红曲、辅酶Q10、银杏叶提取物的产品,在长期服用时容易引发血管壁反应紊乱,降低脑血流自我调节能力。

临床上有不少患者,出现脑梗后复盘才发现,平时吃的所谓“通血管”产品反而成了问题诱因。

江苏南京的一项小型研究发现,80名60岁以上的脑梗新发病人中,有超过一半长期依赖2种以上保健品,且未接受过医生建议。

身体代谢在老年阶段会变得非常敏感,任何“超剂量摄入”的微量元素或生物活性成分,都可能打乱内分泌节律,导致血管收缩调节失控。

第三个角度,说起来让人意外:长期缺乏“低强度社交”。

不少人退休后圈子缩小,逐渐变得沉默,不爱出门,整天在家里刷短视频、看电视。

这种状态,表面上看是心理问题,实则对血管也有直接影响。

美国哈佛大学公共健康学院一项为期12年的追踪研究发现,低频社交人群在65岁前后的脑血管事件发生率,比社交频繁者高出近41%。

原因并不复杂,社交刺激能激活大脑的神经网络,增加脑血流速度和神经兴奋性,这是一种天然的“软运动”。

没有社交,就等于让大脑慢性“低启动”,血管长期处于低流速状态,容易形成微小血栓。

这类血栓很难通过常规检查发现,但一旦脱落阻塞小血管,就会引发局部脑缺血。

而且,这种影响往往是长期积累下来的,等到出现症状时,已经是“进展期”。

第四点,是长期精神“压抑”但没有外露。很多人觉得退休了,没了职场压力,精神应该放松,其实不然。

退休以后,很多人失去了目标感和社会认同,尤其是男性,内心压抑非常严重。

很多情绪被压在心里,表现平静,实则神经内分泌系统处于高应激状态。

长期情绪抑郁会影响下丘脑-垂体-肾上腺轴的调节功能,导致肾上腺皮质激素水平异常升高,进一步造成血压波动和血管内皮受损。

中国台湾地区一项老年人精神状态与脑梗关系的研究显示,轻中度情绪压抑人群,其脑梗风险比普通人高出近1.6倍。

这种“无声”的压力,比明显的抑郁更危险,因为它常常被误认为“情绪稳定”,不会引起重视。

更深一层的问题是,这四个因素背后其实有一个共同点:都跟“大脑对身体的管理失效”有关。

60岁之后,大脑对心血管系统的感知能力在逐渐下降,也就是说,身体的很多信号,它已经“接收不到”或者“反应迟钝”了。

这就像是一个老旧的指挥中心,面对战场变动,调度系统已经开始延迟。

最典型的例子是,很多人血压升高了,自己却没有任何感觉,直到某次头晕摔倒或突然说不出话,才意识到大事不好。

但那时,已经晚了。

还有一个冷门但重要的数据。

2018年中国卒中防控中心发布的一组数据指出,60到65岁年龄段,脑梗发病率每年上升幅度为12.4%,比70岁以上人群更高。

而这个数据,恰恰与上述这几个“非典型”因素吻合度极高。

说明这不是偶然,而是系统性的问题。很多人一直以为身体健康靠“补”,其实恰恰相反。

进入老年阶段,真正该做的是“删减”。把作息、饮食、精神负担、社交状态都调整到一个“低负荷、低干扰”的状态,才是保持脑血管健康的关键。

就像一辆开了几十年的车,它最需要的不是加油,而是少走颠簸的路、停下来好好保养。

那么问题来了:是不是所有的社交都能带来脑部活力?有没有“伪社交”反而增加精神内耗、适得其反?

有。那些带有比较、评价、虚荣心的社交,反而会刺激脑内“对比性思维回路”,让大脑长时间处于焦虑、评判、压抑的状态。

这种状态不仅不会带来积极激活,反而会提升脑血流阻力,间接加速脑血管硬化。

真正有益的社交,往往是非功利、轻松且节奏缓慢的。

跟老友散步、一起下棋、偶尔喝茶聊天,这些才是对大脑最好的“温和训练”。

所以,别把所有社交都当作正向刺激,也别一味鼓励老人“多出去走动”,重点在“怎么走、跟谁走、为啥走”。

真正能预防脑梗的,不是走动本身,而是大脑在走动中获得的平和感和安全感。

对此,您有什么看法?欢迎评论区一起讨论!

参考资料

[1]罗娟娟,郝环,蓝惠兰,等.老年脑梗患者的康复护理及延续护理效果研究[J].智慧健康,2022,8(32):230-234.