HPV 感染并非女性专属,男性同样是 HPV 感染的高发人群(全球男性 HPV 感染率约为 10%-20%,性活跃期男性感染率可高达 40% 以上)。但与女性不同,男性 HPV 感染常被 “忽视”,漏诊率极高,这不仅增加了男性自身患肛门癌、阴茎癌、口咽癌的风险,还可能通过性接触将病毒传播给伴侣。以下从 “漏诊原因” 和 “检测方式” 两方面,深入解析男性 HPV 感染的关键问题。

一、男性 HPV 感染易漏诊:4 大核心原因

男性 HPV 感染漏诊率高,并非 “检测技术不足”,而是由男性生理结构、感染特点及临床认知等多重因素共同导致,具体可归结为以下 4 点:

1. 生理结构特殊:感染部位 “隐蔽且分散”,取样难度大

女性 HPV 感染主要集中在宫颈(单一、固定的黏膜区域),通过宫颈刷取样即可精准获取细胞样本;而男性 HPV 感染部位具有 “多灶性、分散性” 特点:

- 主要感染区域包括阴茎头、冠状沟、包皮内侧、尿道口(这些部位黏膜脆弱,易被 HPV 侵入),还可能扩散至阴囊、肛周、腹股沟等皮肤区域;

- 部分男性感染为 “亚临床感染”(无明显疣体或病变),病毒潜伏在皮肤黏膜深层,肉眼无法识别,取样时若未覆盖所有潜在感染区域,极易导致 “假阴性”。

例如:仅取样阴茎头,可能遗漏包皮内侧或尿道口的感染,造成漏诊。

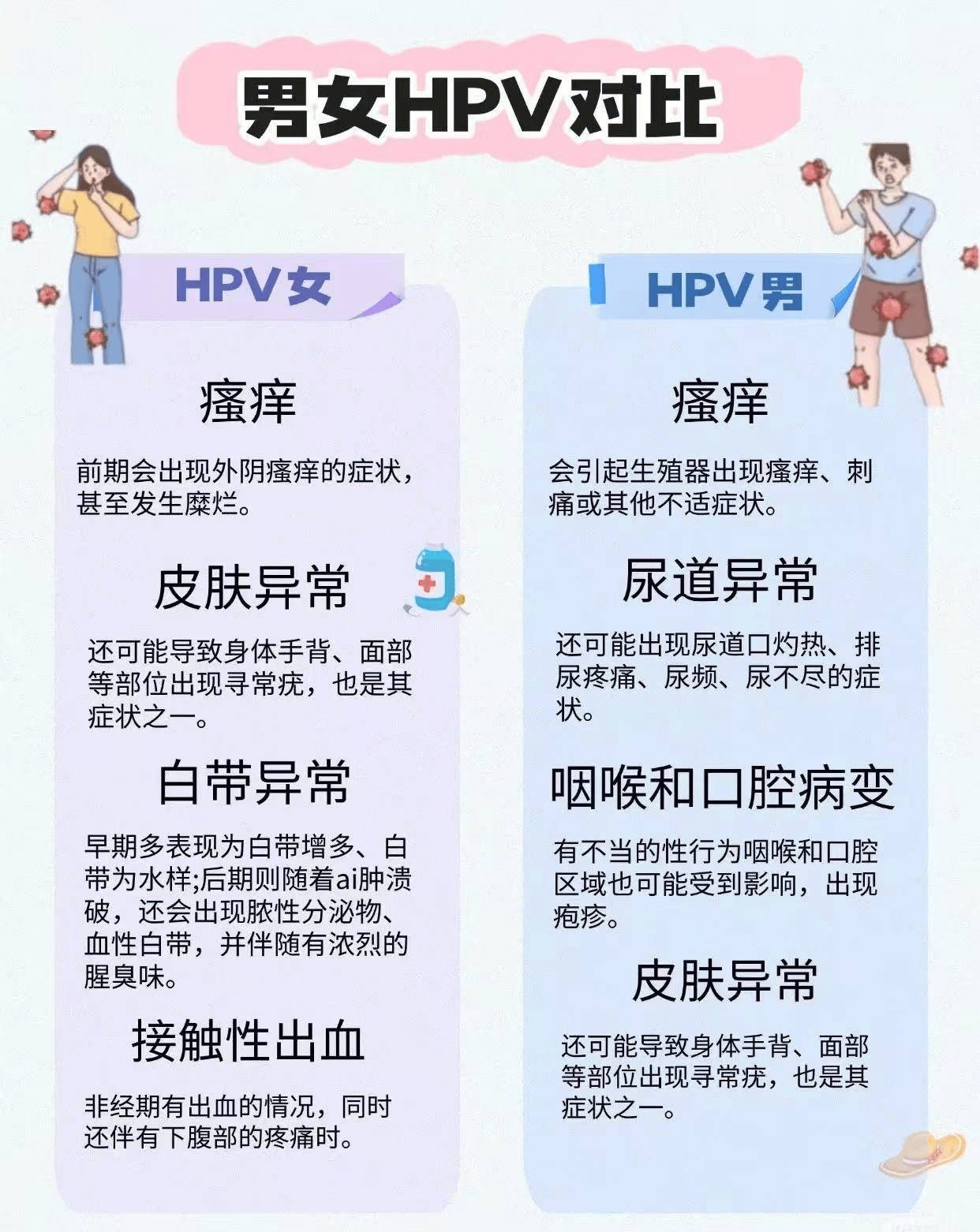

2. 感染症状 “不典型”:多数无症状,难以及时发现

女性 HPV 感染若引发宫颈病变,可通过宫颈细胞学检查(TCT)发现异常细胞;而男性 HPV 感染的特点是 “无症状感染为主”:

- 约 80%-90% 的男性 HPV 感染无任何明显症状(如疣体、溃疡、瘙痒等),病毒可在体内潜伏数月至数年,期间患者无自觉不适,不会主动就医检查;

- 仅少数男性感染低危型 HPV(如 HPV6、11 型)后会出现生殖器疣(尖锐湿疣),但此类症状易与 “珍珠疹、湿疹” 等皮肤病混淆,若医生经验不足,可能误判为普通皮肤病,而非 HPV 感染。

3. 临床筛查 “无统一标准”:缺乏像女性宫颈癌筛查那样的常规项目

女性 HPV 筛查已纳入常规妇科体检(如 “HPV+TCT 联合筛查”),有明确的筛查年龄(21 岁以上)、频率(每 3-5 年 1 次)和指南推荐;而男性 HPV 筛查目前无全球统一的临床指南:

- 多数国家(包括中国)未将男性 HPV 检测纳入常规体检项目,仅在患者出现生殖器疣、伴侣确诊 HPV 感染或存在高危因素(如多个性伴侣、免疫缺陷)时,才建议进行检测;

- 基层医院对男性 HPV 感染的认知不足,部分医生甚至认为 “男性 HPV 感染无需检测”,导致患者主动咨询时也难以获得规范检测。

4. 检测技术 “适配性低”:缺乏针对男性的标准化取样工具

目前临床使用的 HPV 检测工具(如宫颈刷)多为 “女性专用”,针对男性的标准化取样工具较少:

- 男性取样需使用 “专用刮板、棉签或 cytobrush(细胞刷)”,但不同检测机构使用的工具规格不一,取样力度、取样面积无统一标准,可能导致样本中细胞数量不足或病毒载量过低,影响检测准确性;

- 部分检测方法(如 PCR 检测)对样本质量要求高,若取样时混入过多皮肤角质细胞或分泌物,会干扰检测结果,增加假阴性率。

二、男性 HPV 感染:3 类主流检测方式,适用场景各不同

尽管男性 HPV 检测存在挑战,但随着临床认知的提升,已有多种检测方式可用于男性 HPV 感染的诊断。不同检测方式的原理、适用场景及准确性不同,需根据患者情况选择:

1. 核酸检测(PCR 法):最常用、准确性最高的 “金标准”

原理

通过聚合酶链式反应(PCR)技术,检测样本中 HPV 的 DNA 片段,可同时实现 “病毒分型”(区分高危型如 HPV16、18 型,低危型如 HPV6、11 型)和 “病毒载量检测”(判断感染严重程度)。

适用场景

- 伴侣确诊 HPV 感染,男性需排查是否为病毒携带者;

- 男性出现生殖器疣(尖锐湿疣),需明确 HPV 分型(判断是否合并高危型感染);

- 男性存在肛门癌、阴茎癌高危因素(如长期免疫缺陷、多个性伴侣),需定期筛查。

取样与检测流程

- 取样部位:医生会用专用细胞刷或棉签,在阴茎头、冠状沟、包皮内侧、尿道口等潜在感染区域轻轻擦拭,获取脱落细胞样本(若怀疑肛周感染,需同时取样肛周皮肤黏膜);

- 检测时间:取样后 1-3 天出结果,部分快速检测技术可在 24 小时内出结果;

- 准确性:灵敏度高达 95% 以上,可检测出 “潜伏感染”(无症状但有病毒存在),是目前男性 HPV 检测的首选方法。

注意事项

- 取样前 24 小时内避免性生活、清洗外阴或使用外用药物,以免影响样本质量;

- 若检测结果为 “高危型 HPV 阳性”,需在 6-12 个月后复查,观察病毒是否自行清除(男性免疫力正常时,约 70% 的感染可在 1 年内清除)。

2. 细胞学检查(类似女性 TCT):适用于 “有病变迹象” 的男性

原理

通过采集感染部位的细胞,经染色后在显微镜下观察细胞形态,判断是否存在 “HPV 相关的细胞异常”(如细胞增生、核异质等),间接提示 HPV 感染。

适用场景

- 男性生殖器部位出现 “可疑病变”(如红斑、溃疡、增厚的皮肤黏膜),需排查是否为 HPV 相关癌前病变;

- 男性肛周不适(如瘙痒、便血),怀疑存在肛门癌前病变(如肛门上皮内瘤变)时。

取样与检测流程

- 取样方式:用刮板在病变区域刮取少量细胞,或用生理盐水湿润的棉签擦拭后涂片;

- 检测特点:操作简单、成本低,但灵敏度较低(约 60%-70%),无法直接检测病毒,仅能通过细胞异常间接推断感染,且无法区分 HPV 分型;

- 局限性:若感染为 “潜伏感染”(无细胞异常),细胞学检查易出现假阴性,因此不推荐作为男性 HPV 感染的 “常规筛查手段”。

3. 免疫组化检测:辅助判断 “病变是否与 HPV 感染相关”

原理

通过特异性抗体检测细胞内的 HPV 蛋白(如 E6、E7 蛋白,这些蛋白是 HPV 导致细胞癌变的关键因子),若检测结果为阳性,说明 HPV 已在细胞内活跃复制,可能存在癌变风险。

适用场景

- 男性已确诊阴茎癌、肛门癌或口咽癌,需明确肿瘤是否由 HPV 感染引起(HPV 相关癌症与非 HPV 相关癌症的治疗方案和预后不同);

- 细胞学检查发现 “细胞异常”,但无法确定是否与 HPV 感染相关时,需通过免疫组化进一步确认。

检测特点

- 需获取 “病变组织样本”(如通过活检钳取一小块病变组织),属于 “有创检测”,不适合无症状男性的常规筛查;

- 特异性高(约 90% 以上),可明确 HPV 感染与病变的因果关系,为临床治疗提供重要依据。

三、男性 HPV 感染:检测后该如何应对?

无论检测结果为阳性或阴性,男性都需根据自身情况采取相应措施,降低健康风险:

1. 检测阳性(尤其是高危型 HPV 感染):3 点关键应对措施

- 定期复查:无病变症状者,每 6-12 个月复查 1 次 HPV 核酸检测,观察病毒是否清除;若存在生殖器疣,需在医生指导下治疗(如外用咪喹莫特乳膏、激光或冷冻去除疣体),治疗后 1-3 个月复查;

- 保护伴侣:性生活时全程使用安全套(虽无法 100% 阻断 HPV 传播,但可降低伴侣感染风险),避免无保护性行为;若伴侣未感染 HPV,建议伴侣接种 HPV 疫苗;

- 增强免疫力:通过规律作息(避免熬夜)、适度运动(如每周 3 次快走或慢跑)、戒烟限酒(烟酒会抑制免疫功能),帮助身体清除病毒,多数男性可在 1-2 年内自行清除 HPV 感染。

2. 检测阴性:2 点预防建议

- 接种 HPV 疫苗:目前男性可接种四价或九价 HPV 疫苗(国内批准接种年龄为 9-45 岁),可预防 HPV6、11、16、18 等高危及低危型感染,降低生殖器疣、肛门癌、阴茎癌的风险;

- 定期筛查:性活跃期男性(尤其是有多个性伴侣、伴侣有 HPV 感染史者),建议每 2-3 年进行 1 次 HPV 核酸检测,做到 “早发现、早干预”。

男性 HPV 感染易漏诊,核心原因在于 “生理结构特殊、症状不典型、缺乏常规筛查指南”,但通过 “HPV 核酸检测” 等精准检测方式,可有效发现感染。建议男性(尤其是性活跃期、伴侣有 HPV 感染史者)主动关注自身 HPV 感染风险,必要时进行检测;同时通过接种 HPV 疫苗、保持健康生活习惯,降低感染及相关癌症的风险。需注意,男性 HPV 检测去北京华坛皮肤性病科或泌尿外科,避免轻信非正规机构的 “快速检测”,确保检测结果的准确性。