青少年这些身体反应,可能是抑郁在“敲门”

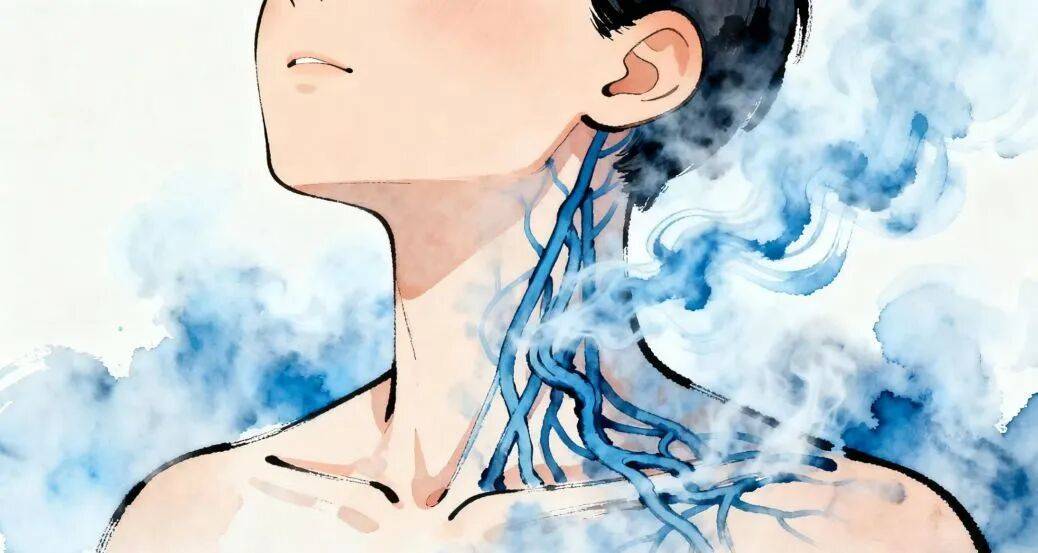

当一名高中生频繁抱怨“头好痛”“胃不舒服”“浑身没劲”,却查不出器质性原因;当一个原本活泼的女孩突然拒绝吃饭、整夜失眠、不愿上学,体检结果却一切正常——家长和老师往往归因于“学习太累”“青春期叛逆”或“肠胃不好”。然而,越来越多的临床证据表明,这些看似普通的躯体状况,很可能是青少年抑郁障碍正在以身体为通道,发出的隐性求救信号。在精神科临床中,这种现象被称为“躯体化抑郁”或“隐匿性抑郁”,在青少年群体中尤为高发,却长期被误读、被忽视。

一、青少年抑郁的“非典型”面孔:情绪不显,身体先倒

与成人抑郁常表现为“情绪低落”“哭泣”“自责”不同,青少年抑郁的典型表现往往以行为和躯体状况为主。一项针对中国12所重点中学1.2万名高三学生的流行学调查发现,68.3%的抑郁青少年首诊主诉为躯体不适,其中头痛(41.7%)、疲劳(39.2%)、睡眠障碍(36.5%)、食欲改变(32.1%)、胃痛或恶心(28.9%)位居前列,而明确表达“心情不好”的仅占21.4%。

这并非个例。《中国儿童青少年抑郁障碍诊疗共识(2023)》明确指出:“青少年抑郁常以躯体状况为首发或主要表现,易被误诊为神经系统。”其根本原因在于:青少年大脑前额叶皮层尚未成熟,情绪表达能力有限,而躯体反应成为他们唯一能清晰感知并表达的“痛苦语言”。

二、青少年抑郁的五大“敲门”躯体信号

以下五类身体反应,若持续两周以上、无明确生理原因,应高度警惕抑郁风险:

1. 慢性头痛、头晕、颈肩僵硬:大脑的警报灯

青少年抑郁常伴随紧张性头痛或偏头痛样发作,常位于额部、颞部或后枕部,无明确诱因,休息效果差。研究显示,抑郁青少年中头痛发生率是健康同龄人的3.2倍。这不是“用脑过度”,而是前额叶-边缘系统功能紊乱导致疼痛调控机制失衡,情绪压力直接激活了痛觉通路。

2. 持续疲劳与精力丧失:不是“懒”,是神经透支

“明明没干什么,就是不想动”“上课总想趴着”“连走路都觉得累”——这些描述在抑郁青少年中极为常见。这种疲劳不是体力消耗所致,而是中枢神经系统神经递质(5-羟色胺、去甲肾上腺素)耗竭的结果。《精神障碍诊断与统计手册(DSM-5)》将其列为抑郁核心状况之一,称为“精力减退”或“疲劳感”。

3. 睡眠紊乱:早醒是抑郁的生物钟密码

青少年抑郁的睡眠障碍有鲜明特征:早醒(比平时早2小时以上,且无法再入睡),而非单纯入睡困难。早醒常伴随清晨情绪低落加重,是抑郁生物节律紊乱的典型标志。一项纳入873名抑郁青少年的研究发现,早醒者中89%符合重度抑郁诊断标准,而单纯失眠者仅31%。

4. 食欲与体重剧烈变化:身体在“抗议”

食欲显著下降、拒绝进食、体重1个月内下降≥5%,或相反,暴饮暴食、体重快速上升,都是抑郁的躯体信号。这与下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)过度激活有关,导致食欲调节激素(如瘦素、胃饥饿素)失衡。青少年若在无节食意图下体重骤降,应立即评估心理状态。

5. 胃肠道不适:肠脑轴的无声呐喊

“吃不下饭”“总想吐”“肚子胀、拉肚子”“一紧张就腹痛”——这些状况在抑郁青少年中极为普遍。肠道被称为“第二大脑”,其神经网络(肠神经系统)与中枢神经系统通过迷走神经紧密连接。抑郁可导致肠道菌群失调、肠黏膜通透性增加、胃肠动力紊乱。临床中,约40%的青少年功能性腹痛最终被诊断为抑郁障碍。

三、为何这些信号总被忽略?

1. 文化认知误区:家长普遍认为“孩子身体不舒服”,而“心理问题”是“想太多”“矫情”“不坚强”,不愿承认或回避。

3. 青少年表达受限:他们可能羞于谈“心情差”,或认为“说了也没用”,于是用身体不适作为唯一可被理解的“借口”。

4. 学业压力掩盖真相:家长和老师常将疲劳、注意力下降归因于“高三太累”,忽视其背后的心理根源。

四、如何识别?——三个关键判断标准

判断躯体状况是否源于抑郁,需关注以下三点:

- 持续性:状况持续≥2周,且无明确诱因或干预无效;

- 多样性:多个系统同时出现异常(如头痛+失眠+食欲差);

- 伴随性:伴随情绪低落、兴趣减退、自我否定、回避社交等心理核心状况。

即使孩子否认“心情不好”,只要出现“疲劳+睡眠障碍+躯体疼痛+兴趣减退”组合,抑郁可能性即显著升高。

五、科学应对:“根源”

1. 家长与教师应转变观念:停止责备“懒”“不努力”,改用“你最近是不是特别累?我们能帮你什么?”开启对话。

2. 启动心理筛查:使用标准化工具初步评估,如PHQ-9(抑郁)或GAD-7(焦虑),得分≥10分即提示中重度风险。

3. 及时转介专业机构:必须前往儿童青少年精神科或临床心理科,接受结构化临床访谈。切勿自行购买“安神补脑液”拖延。

4. 干预应整合:

- 心理干预:首选认知行为疗法(CBT),已被证实可显著改善青少年躯体化抑郁状;

- 生活方式干预:保证每日7–9小时睡眠、规律运动(如每天30分钟快走)、减少屏幕时间、增加自然光照。

5. 警惕自伤与自杀风险:若孩子出现割腕、撞墙、表达“活着没意思”等行为,必须立即启动危机干预,联系专业机构,不可等待“自己好起来”。

六、结语

青少年的身体,不会说谎。当头痛、胃痛、失眠、乏力反复出现,而检查却“一切正常”时,请不要轻描淡写地说“多休息就好”。那可能是抑郁在用最沉默的方式,敲响求救的门。

在学业压力空前、情绪表达受限的今天,躯体状况是青少年唯一能被看见的痛苦。我们不能再用“青春期正常现象”来敷衍,也不能再用“成绩不好就是态度问题”来掩盖。

别再只看化验单,也请听听身体的诉说。

当一个孩子总说“我好累”,他可能不是想偷懒,而是心已经撑不住了。

当一个孩子反复说“我胃疼”,他可能不是肠胃出问题,而是心里太疼了。

抑郁不是软弱,躯体化——它是心灵在重压下,用身体发出的最后呐喊。

请别关上门。---陕西星光熠熠教育科技有限公司