提到血压高,很多人第一反应是吃药,却不知道颈后的风池穴和脚背上的行间穴——这对被中医称为“平肝降压搭档”的穴位组合,堪称“缓解高血压不适的小能手”。它们不仅能减轻血压升高时的头晕、脖子发紧,还能辅助稳定血压,尤其对原发性高血压人群的日常调理很有帮助。今天就用大白话,带大家摸清这对穴位的“降压门道”,从原理到定位、用法、搭配再到禁忌,一步到位搞懂,在家就能用它们辅助管理血压。

一、风池+行间:为啥能成降血压的“黄金组合”?

这对穴位的核心价值,在于“一上一下、平肝熄风、疏通气机”的协同作用,这也是它们区别于单一穴位的关键——多数降压相关穴位只针对局部症状,而风池与行间搭配,能从“头颈”到“足部”打通气血通道,直击高血压的核心病机:

- 风池穴在颈后,能“镇住往上窜的火气”:高血压人群常因“肝火旺”导致气血上冲,引发头晕、头胀、脖子发紧,风池穴可疏通头颈经络,把上涌的气血“拉回来”,快速缓解头部不适;

- 行间穴在脚背,能“泄掉多余的肝火”:它是肝经的“荥穴”,荥穴主“清热泻火”,就像给旺盛的肝火“开个出口”,从根源上减少气血上冲的动力,帮肝气恢复平稳;

- 两者搭配,形成“上镇下泄”的闭环:风池管“治标”,快速缓解头晕、颈紧等不适;行间管“治本”,慢慢调理肝火旺的体质,双管齐下,既能减轻当下症状,又能辅助稳定血压。

现代医学也为这对组合的有效性提供了佐证:2001年《天津中医学院学报》的临床观察显示,专门针刺风池、行间两穴调理原发性高血压,能改善交感神经功能,让小动脉舒张、心脏负担减轻——这和中医“气血顺了、肝火平了,血压自然稳”的理论不谋而合。直到现在,临床调理原发性高血压(非急性期)时,这对穴位仍是常用搭配,比如帮高血压患者缓解服药后仍有的头晕,或辅助改善情绪激动后的血压波动,效果都很直接。

二、风池+行间:能改善哪些高血压相关问题?1类症状有特效

这对穴位的调理范围围绕“肝火旺型高血压”展开,尤其对以下问题效果亮眼,其中一类症状更是有“特效”:

1. 高血压引发的头晕头胀(有特效):血压升高时的“急救小帮手”

- 能改善的症状:血压升高时(如收缩压超过140mmHg)出现的头晕(感觉天旋地转或脑袋发沉)、头胀(像有东西裹住脑袋)、脖子发紧(转动脖子时更明显),部分人伴随耳鸣、眼睛发花;

- 适用场景:原发性高血压非急性期(排除高血压脑病、脑出血等急症)、情绪激动(如吵架、生气)后的血压骤升伴随头晕、服药后血压仍轻微偏高引发的头部不适;

- 原理:中医认为“肝火旺则气血上冲头目,引发头晕头胀;气血瘀滞颈部,导致脖子发紧”。风池穴疏通头颈气血,快速缓解头部和颈部的紧绷感;行间穴泄肝火,减少气血上冲的源头。比如血压升高到150/95mmHg,感觉头晕得不敢低头时,按揉风池穴5分钟、行间穴5分钟,配合缓慢深呼吸,半小时内就能明显感觉头晕减轻,脑袋变清醒——这就是它“改善高血压头晕头胀的特效”体现。

2. 血压波动伴随的心慌:辅助缓解“肝气不舒”型心悸

- 能改善的症状:血压波动时(如早晚血压差超过20mmHg)出现的心慌(感觉心跳快、跳得乱)、胸闷(胸口像压了东西),无胸痛、呼吸困难(排除冠心病、心律失常);

- 适用场景:高血压患者情绪紧张后的心慌、熬夜后血压波动引发的心悸、更年期女性高血压伴随的心慌不适;

- 原理:“肝火旺易扰乱心神,导致心跳加快、心神不宁”。风池穴缓解头颈紧张,间接放松心神;行间穴平肝气,减少肝火对心脏的干扰。比如生气后血压升高到145/90mmHg,同时心慌得厉害,按揉风池穴5分钟、行间穴5分钟,配合闭眼静坐,15-20分钟内就能感觉心跳变慢,心慌感减轻。

3. 高血压伴随的烦躁易怒:疏解“肝火旺盛”型情绪问题

- 能改善的症状:血压偏高时(如收缩压135-140mmHg)出现的烦躁(一点小事就想发火)、易怒(控制不住情绪),伴随睡眠差(入睡难、多梦),无焦虑症、抑郁症病史;

- 适用场景:肝火旺体质的高血压患者、工作压力大导致的血压升高伴随情绪烦躁、高血压合并更年期综合征的情绪波动;

- 原理:“肝主疏泄,肝火旺盛则疏泄失常,情绪失控”。风池穴缓解头部不适,减少身体不适对情绪的影响;行间穴直接泄肝火,帮情绪恢复平稳。比如因工作压力大,血压升到140/85mmHg,同时烦躁得睡不着,睡前按揉风池穴5分钟、行间穴5分钟,配合泡脚(水温40℃左右),能明显感觉情绪平静,入睡更轻松。

4. 高血压引发的眼部不适:辅助缓解“肝火上炎”型眼干、眼胀

- 能改善的症状:血压偏高时出现的眼干(眼睛发涩、怕光)、眼胀(看东西久了更明显),无视力突然下降、眼睛疼痛(排除青光眼、视网膜病变);

- 适用场景:高血压患者长期看手机、电脑后的眼部不适、老年人高血压伴随的慢性眼干、肝火旺型高血压引发的眼胀;

- 原理:“肝开窍于目,肝火上炎则眼睛受灼,引发眼干、眼胀”。行间穴泄肝火,减少肝火对眼睛的刺激;风池穴疏通头颈经络,帮眼部气血循环更顺畅。比如血压轻微偏高,看电脑1小时就眼干发胀时,按揉风池穴3分钟、行间穴3分钟,配合远眺(看远处绿色植物5分钟),能快速缓解眼部不适,让眼睛更舒服。

三、快速找到风池+行间:2个穴位各有“定位小技巧”,10秒找准

这两个穴位一个在颈后、一个在脚背,找对关键参照物,新手也能一次找准,不用精确测量,以“按之有酸胀感”为判断标准更简单:

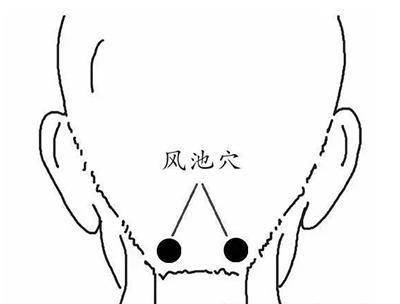

1. 风池穴:颈后的“凹陷小坑”,按揉能缓解头晕

- 具体位置:颈后枕骨下方,两条大筋(斜方肌)外侧缘的凹陷中(简单说就是“低头时,脖子后面最突出的骨头下方,左右各一个小坑”);

- 定位步骤:

1. 先找“枕骨”:低头时,用手摸颈后最上方的骨头,就是枕骨;

2. 再找“大筋”:枕骨下方,能摸到两条从脖子延伸到头部的硬筋,这是斜方肌的外侧缘;

3. 找凹陷:在两条大筋的外侧,枕骨下方的凹陷处,就是风池穴(左右各一个)。按压时会有明显酸胀感,按揉时如果头晕,酸胀感会更明显,甚至会传到头顶。

- 简单总结:低头摸枕骨,下方找大筋,筋外有凹陷,按酸是风池。

2. 行间穴:脚背上的“缝隙凹陷”,按揉能泄肝火

- 具体位置:足背第1、2跖骨间,趾蹼缘后方赤白肉际处(简单说就是“脚背上,大脚趾和二脚趾之间的缝隙,往后推一点的凹陷处”);

- 定位步骤:

1. 先找“脚趾缝隙”:把脚平放,找到大脚趾和二脚趾之间的缝隙;

2. 再找“赤白肉际”:从脚趾缝隙往后推,直到摸到皮肤颜色从白转红的交界处(赤白肉际);

3. 找凹陷:在赤白肉际处,第1、2跖骨之间的凹陷,就是行间穴(左右脚各一个)。按压时会有明显酸胀感,按揉时如果肝火旺盛,酸胀感会更明显,甚至会传到脚尖。

- 简单总结:脚背找趾缝,往后推一点,赤白肉际处,按酸是行间。

四、风池+行间:按摩、艾灸、扎针怎么选?日常用按摩最安全

这对穴位的刺激方式有三种,日常调理优先选按摩,艾灸需辨证,扎针绝对不能自己来,具体怎么选看需求:

1. 按摩:日常调理首选,随时随地能做,安全无副作用

- 方法:坐姿或站姿(身体放松,别耸肩、翘脚),用手指按揉,力度以“有酸胀感但不疼”为宜(风池穴在颈后,力度别太重,避免压迫颈椎;行间穴在脚背,力度可稍重,但别按到疼),每次按揉风池穴5-10分钟、行间穴5-10分钟,每天1-2次;

- 改善头晕头胀:按揉风池穴时,配合“缓慢转动脖子”(左右各转3次,幅度以不疼为限),按揉行间穴时,配合“活动脚趾”(大脚趾和二脚趾反复张开、闭合5次),效果更好;

- 缓解心慌:按揉时配合“深呼吸”(吸气4秒、屏息2秒、呼气6秒,重复5次),能增强平复心神的效果;

- 疏解烦躁:按揉后配合“搓热手掌敷眼”(双手搓热后捂住眼睛,停留30秒,重复3次),能辅助缓解肝火上炎引发的眼部不适;

- 优势:不用工具、自己就能操作,比如上班时头晕,坐在椅子上就能按揉风池穴;看电视时边看边按揉行间穴,不耽误时间;

- 注意:按揉风池穴时别用指甲抠,避免划伤颈后皮肤;如果颈后有富贵包或颈椎疼痛,按揉风池穴的力度要更轻,别强行按揉,以免加重颈椎不适。

2. 艾灸:仅适合“虚寒型”高血压,热性体质绝对禁用

- 方法:若高血压患者平时怕冷(如手脚凉、冬天易冻手冻脚),头晕头胀遇冷加重(如吹冷风后头晕更明显),且无上火症状(口干、咽痛、便秘),可用艾条温和灸行间穴(风池穴在颈后,靠近头部,艾灸风险高,不推荐自行灸):艾条离皮肤10-15厘米(脚背皮肤耐受度较高,距离可稍近,但避免烫伤),每次灸3-5分钟,每1-2周灸1次;推荐用带防护网的悬灸器(脚背活动度大,悬灸器能固定,防止艾灰掉落烫伤);

- 适用人群:虚寒体质的高血压患者(平时手脚凉、无上火症状)、冬季高血压伴随手脚冰凉的人群;

- 注意:热性体质绝对禁用!比如高血压患者平时易上火、口干、大便干结、头晕时伴随面红目赤,艾灸会“火上浇油”,导致血压进一步升高;风池穴靠近大脑和颈椎,普通人自行艾灸易烫伤皮肤或影响颈椎,严禁灸风池穴。

3. 扎针:需专业操作,普通人绝对别尝试

- 说明:风池穴附近有椎动脉、枕大神经,且靠近颈椎和大脑,扎针有严格的深度(通常向鼻尖方向斜刺0.5-0.8寸,不能过深)和角度要求;行间穴虽在脚背,但附近有足背动脉,扎针也需控制深度(通常直刺0.3-0.5寸),还需根据症状搭配补泻手法(如治肝火旺用泻法);普通人自行扎针,轻则导致颈后麻木、脚背疼痛,重则可能损伤血管神经(如扎伤椎动脉引发脑出血),务必找正规中医师操作,严禁在家尝试。

五、风池+行间:搭配这些穴位,降压调理效果翻倍

风池+行间的组合单独用就有效果,搭配其他穴位能“精准发力”,针对不同高血压相关问题,在家就能照着做:

1. 改善高血压头晕+颈椎不适:风池+行间+大椎穴

- 大椎穴(颈后正中线上,第7颈椎棘突下凹陷中,简单说就是“低头时,颈后最突出的骨头下方的凹陷”)能“疏通颈椎经络、缓解颈部僵硬”。头晕伴随颈椎不适时,按揉风池穴5分钟、行间穴5分钟、大椎穴3分钟(力度轻柔),配合转动脖子,能同时缓解头晕和颈椎紧张,让身体更舒服。

2. 缓解高血压心慌+胸闷:风池+行间+内关穴

- 内关穴(手腕横纹上2寸,手掌面两条筋之间,简单说就是“手腕往上3横指,中间两条硬筋之间”)能“宁心安神、缓解心慌”。血压波动伴随心慌时,按揉风池穴5分钟、行间穴5分钟、内关穴3分钟(力度适中),配合深呼吸,能快速平复心跳,减轻胸闷感。

3. 辅助稳定长期高血压:风池+行间+太冲穴

- 太冲穴(足背第1、2跖骨结合部前方凹陷处,简单说就是“行间穴往后推,脚背上的一个小坑”)能“平肝解郁、长期调理肝火旺体质”。长期高血压患者日常调理时,按揉风池穴5分钟、行间穴5分钟、太冲穴3分钟(力度轻柔),坚持每天做,能辅助改善肝火旺的体质,减少血压波动的频率。

4. 改善高血压伴随的睡眠差:风池+行间+神门穴

- 神门穴(腕横纹尺侧端,尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处,简单说就是“手腕横纹靠近小拇指一侧的凹陷”)能“安神助眠、缓解失眠”。高血压伴随入睡难时,睡前按揉风池穴5分钟、行间穴5分钟、神门穴3分钟(力度轻柔),配合泡脚,能帮助放松身心,提高睡眠质量。

六、用风池+行间的6个注意事项,一定要记牢

1. 高血压急症绝对不能用:如果血压突然升高到180/110mmHg以上,伴随剧烈头痛、呕吐、肢体麻木(可能是高血压脑病、脑出血),或出现胸痛、呼吸困难(可能是高血压合并心脏病),属于急症,按揉穴位只能耽误时间,必须立即就医,别用穴位调理替代急救。

2. 不能替代降压药:这对穴位是“辅助调理手段”,不能替代医生开具的降压药。高血压患者需按时服药,不能因为按揉穴位感觉舒服就擅自停药或减药,以免导致血压失控,引发脑梗、心梗等严重并发症。

3. 孕妇禁用行间穴:行间穴有“活血化瘀”的作用,孕妇按揉或艾灸行间穴,可能刺激子宫收缩,增加流产、早产风险;风池穴虽相对安全,但孕妇也需避免用力按揉,若有高血压,需在医生指导下调理。

4. 避免过度刺激:风池穴靠近颈椎,行间穴在脚背,不能天天高强度按揉——每周3-4次,每次两穴各按揉5-10分钟即可;过度按揉风池穴可能损伤颈椎,过度按揉行间穴可能导致脚背肿胀,尤其本身有颈椎问题或足部炎症的人,更要控制力度和频率。

5. 有严重基础病别盲目调理:如果高血压合并糖尿病(足部皮肤敏感,按揉行间穴需更轻)、颈椎病(按揉风池穴需避开疼痛点)、严重心脏病(如冠心病、心衰),按揉穴位前最好咨询医生,在医生指导下操作,别自行盲目调理。

6. 皮肤破损别刺激:如果风池穴附近皮肤有伤口、湿疹、毛囊炎,或行间穴附近有脚气、水泡、皮肤破损,别按摩或艾灸,以免加重疼痛、引发感染,等皮肤完全愈合后再用。

风池与行间这对穴位,一个在颈后、一个在脚背,虽位置不起眼,却是高血压人群日常调理的“实用搭档”——不管是血压升高时的头晕头胀,还是服药后仍有的心慌烦躁,轻轻按揉就能帮上忙。记住它们的定位技巧、“不能替代降压药”和“高血压急症禁用”的红线,搭配对应穴位,日常多调理,血压会更平稳,身体也会更舒服。但要注意:如果血压反复波动(如一周内多次超过160/100mmHg)或出现急症症状,一定要及时就医,从根源控制血压,别让小疏忽酿成大麻烦。