聊到祛湿,大家常想起红豆薏米水、茯苓茶,却很少知道有能“分清湿型、对症清湿”的调理方法。这种被称为祛湿“全能手”的方式,不像普通祛湿方只针对单一湿邪,而是能根据“痰湿、寒湿、湿热”三种常见湿型精准发力——既能化解痰湿导致的身体沉重、痰多黏腻,又能驱散寒湿引发的怕冷、关节凉痛,还能清除湿热带来的口苦、皮肤油痘,尤其对“搞不清自己是哪种湿,越祛湿越不舒服”的人群,调理起来直接又对症。今天就用大白话,带大家摸清这个“能辨湿清湿的实用方法”,在家就能根据自己的湿型选对方式,摆脱黏腻困扰。

一、祛湿“全能手”的“过人之处”:为何能应对三种湿邪?

这种祛湿方式的核心优势,在于“辨证分湿、对症除根”,这也是它区别于普通祛湿方法的关键——多数祛湿方(如红豆薏米)只适合“湿热”,用在寒湿人群身上会加重怕冷;而这种祛湿“全能手”,能先分清湿邪类型,再针对性搭配调理:针对“痰湿”(身体沉重、痰多),侧重“健脾化痰、理气祛湿”,通过增强脾胃运化能力,把体内黏稠的痰湿化掉;针对“寒湿”(怕冷、手脚凉),侧重“温阳散寒、燥湿除邪”,用温热之力驱散寒气,同时清除湿气;针对“湿热”(口苦、油痘),侧重“清热利湿、解毒排浊”,在祛湿的同时清除体内热邪,避免湿与热纠缠难去。

更重要的是,它兼顾“祛邪+固本”——不像有些祛湿方法只“排湿”不“护脾”,湿邪排完又反复;这种方式在祛湿的同时,会调理生成湿邪的根源(如脾虚、阳气不足),比如痰湿人群会兼顾健脾,寒湿人群会辅助温阳,湿热人群会养护脾胃津液,从根本上减少湿邪再生,尤其适合需要“长期调理、避免反复”的人群。

二、先搞懂自己是哪种湿?3类湿邪的典型表现,对照就能分

很多人祛湿没效果,根源是“没分清自己的湿型”。先对照以下3类湿邪的典型表现,找准自己的情况,才能用对祛湿方式:

1. 痰湿:身体像“裹了湿棉花”,沉重又黏腻

- 典型表现:

- 身体感受:每天醒来像没睡够,浑身沉重、懒得动,走路像带了“负重”,下午尤其明显;

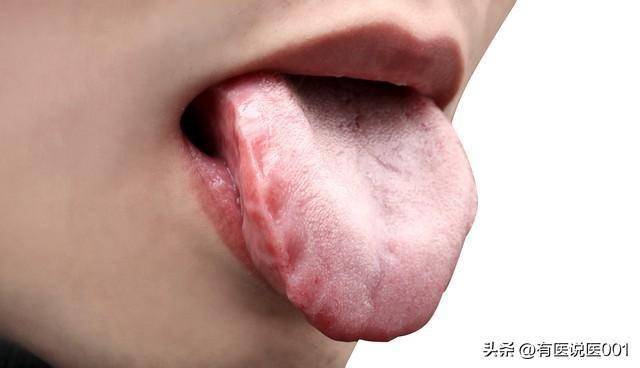

- 五官信号:嗓子里总像有痰,咳不净也咽不下,痰是白色或透明的黏痰;舌头胖大,边缘有齿痕,舌苔白厚、摸起来像有一层黏液;

- 生活习惯:不喜欢喝水,喝多了容易腹胀;大便黏马桶,冲好几次才能冲干净;容易犯困,坐着就想打盹。

- 常见人群:爱吃甜腻、油炸食物的人,久坐不动的上班族,脾胃功能弱的中老年人。

2. 寒湿:身体像“揣了冰疙瘩”,怕冷又发凉

- 典型表现:

- 身体感受:平时特别怕冷,夏天也不敢吹空调、吃冰饮,手脚常年冰凉,哪怕盖厚被子也难捂热;

- 五官信号:舌头颜色偏淡,舌苔白腻、像一层霜;偶尔有痰,痰是白色稀痰,吃点凉的就容易咳嗽;

- 生活习惯:大便稀溏,不成形,有时候吃了凉食会腹泻;关节容易凉痛,阴雨天或吹冷风后更明显;女性可能伴随经期痛经、有血块。

- 常见人群:长期待在空调房的人,爱吃生冷食物(如冰奶茶、生鱼片)的人,体质偏寒、阳气不足的女性。

3. 湿热:身体像“烧着的湿毛巾”,又热又黏腻

- 典型表现:

- 身体感受:平时容易上火,口干但不想喝水,或喝了水也不解渴;浑身黏腻,夏天一出汗就有异味,衣服贴在身上不舒服;

- 五官信号:口苦、口臭,早上起来尤其明显;舌头颜色偏红,舌苔黄厚腻;皮肤容易长油、长痘(尤其下巴、后背),或有湿疹、脚气,痒起来忍不住抓;

- 生活习惯:大便黏腻且臭,小便颜色偏黄、量少;脾气容易急躁,稍微有点事就心烦;女性可能伴随白带多、有异味。

- 常见人群:爱吃辛辣、重口味食物的人,经常熬夜、压力大的人,长期生活在潮湿闷热环境(如南方梅雨季)的人。

三、针对三种湿型:祛湿“全能手”的具体用法,在家就能做

搞清楚自己的湿型后,就能用祛湿“全能手”针对性调理。以下方法不用复杂药材,日常食材或简单操作就能实现,根据自己的情况选对即可:

1. 痰湿人群:健脾化痰+理气祛湿,重点“化掉黏腻痰湿”

- 核心思路:痰湿的根源是“脾虚不能运化水湿”,所以要先健脾,再把已形成的痰湿化掉。

- 具体方法:

- 饮食调理:多吃“健脾化痰”的食材,如炒白扁豆、陈皮、冬瓜皮、炒薏米(生薏米偏寒,炒过更温和,适合痰湿);可以用陈皮5克、炒薏米10克煮水喝,每天1次,喝的时候能闻到陈皮的清香,帮着理气化痰,避免痰湿堵在体内;少吃甜腻(如蛋糕、奶茶)、油炸(如炸鸡、薯条)食物,这些会加重脾胃负担,让痰湿更重。

- 习惯调整:每天花10分钟做“扩胸理气操”——站立时双手交叉举过头顶,慢慢向两侧打开,同时深呼吸,动作缓慢轻柔,能帮助疏通胸部气机,辅助化痰;避免久坐,每坐1小时起来活动5分钟,比如散步、拉伸,减少痰湿在体内堆积。

2. 寒湿人群:温阳散寒+燥湿除邪,重点“驱散寒气、清除湿邪”

- 核心思路:寒湿的根源是“阳气不足,不能温化水湿”,所以要先温阳,再用温热之力把寒湿排出去。

- 具体方法:

- 饮食调理:多吃“温阳燥湿”的食材,如生姜(去皮,避免上火)、花椒、炒山药、茯苓;可以用生姜3片、花椒3粒煮水泡脚(水温40℃左右,没过脚踝,泡15分钟,身体微微出汗即可),每周3次,泡完后脚暖暖的,能帮着驱散下肢寒气,同时带走湿气;少吃生冷食物(如冰饮、刺身)、寒性食材(如西瓜、苦瓜),这些会进一步损伤阳气,加重寒湿。

- 习惯调整:每天早上用双手搓腰眼(后腰两侧凹陷处),搓到发热为止,能刺激肾俞穴,辅助温补肾阳(阳气的根源在肾);穿衣服注意“腰腹、脚踝”保暖,哪怕夏天也别露腰、穿露脚踝的鞋,避免寒气从这些部位侵入,和湿气纠缠。

3. 湿热人群:清热利湿+解毒排浊,重点“清掉热邪、排走湿气”

- 核心思路:湿热的根源是“湿邪郁久化热”,所以要在祛湿的同时清热,避免热邪和湿邪纠缠。

- 具体方法:

- 饮食调理:多吃“清热利湿”的食材,如赤小豆、绿豆(煮到开花即可,别煮太烂)、冬瓜、马齿苋;可以用赤小豆10克、绿豆10克煮水喝,不加糖,每天1次,能帮着清热利尿,把湿热通过尿液排出去;少吃辛辣(如辣椒、火锅)、重口味(如烧烤、卤味)食物,这些会加重体内热邪,让湿热更难清除。

- 习惯调整:每天晚上用温水洗澡(水温别太高,38℃左右),重点清洗腋下、腹股沟等容易出汗的部位,保持皮肤干燥,避免湿热在皮肤表面堆积引发痘痘、湿疹;别熬夜,晚上11点前睡觉,熬夜会加重体内热邪,让湿热反复。

四、祛湿常见的3个误区:避开这些,祛湿才有效

很多人越祛湿越不舒服,其实是踩了误区。提前避开以下3点,才能让祛湿效果翻倍:

1. 误区一:不管什么湿型,都用红豆薏米水

红豆薏米水只适合“湿热”人群,痰湿人群喝多了会加重脾胃负担(薏米偏凉,脾虚者难消化),寒湿人群喝了会更怕冷。比如寒湿体质的人喝红豆薏米水,可能会出现大便更稀、手脚更凉的情况,反而加重不适。正确做法是先分清湿型,痰湿用陈皮炒薏米,寒湿用生姜花椒,湿热用赤小豆绿豆,别盲目跟风。

2. 误区二:只靠“排湿”,不“护脾”

脾是“运化水湿”的关键,脾不好,湿气永远排不完。很多人只吃祛湿食材,却不注意养脾——比如一边喝祛湿茶,一边吃甜腻食物、久坐不动,脾胃运化能力越来越弱,湿气排完又再生。正确做法是祛湿的同时养脾,比如痰湿人群多吃健脾的炒白扁豆,寒湿人群用炒山药护脾,湿热人群别吃伤脾的生冷食物,从根源减少湿邪生成。

3. 误区三:祛湿追求“快”,想一次性清干净

湿气是“慢性病”,尤其寒湿、痰湿,多是长期积累的结果,不可能几天就清干净。很多人用猛药祛湿(如大量吃寒凉的祛湿药材),短期内可能感觉身体轻快,但会损伤脾胃阳气,导致湿气反复,甚至引发新问题(如脾胃虚寒、腹泻)。正确做法是“温和调理、循序渐进”,比如每周喝3-4次祛湿茶,配合调整习惯,坚持1-2个月,湿邪会慢慢减少,身体也不会受伤。

五、祛湿“全能手”的4个注意事项:记牢更安全

1. 特殊人群需谨慎,别盲目祛湿

- 孕妇、哺乳期女性:祛湿调理需咨询医生,比如寒湿人群用生姜泡脚,要注意水温别太高、时间别太长,避免影响胎儿或宝宝;

- 脾胃虚弱者(如经常腹泻、吃一点凉的就不舒服):避免用寒凉的祛湿方法(如赤小豆绿豆水、生薏米),可以先从温和的养脾开始(如吃炒山药),再慢慢祛湿;

- 慢性病患者(如糖尿病、肾病):饮食祛湿需注意食材选择,比如糖尿病患者别吃甜的祛湿方(如加了糖的陈皮水),肾病患者要控制豆类(如赤小豆、绿豆)的量,需在医生指导下进行。

2. 祛湿别“过度”,避免损伤身体

- 不要天天喝祛湿茶:哪怕是适合自己湿型的祛湿茶,也别天天喝,每周3-4次即可,过度祛湿会损伤身体津液,导致口干、皮肤干;

- 不要频繁用温热祛湿法(如生姜泡脚):寒湿人群用生姜泡脚,每周3次即可,天天泡可能会导致上火(如口干、咽痛),尤其体质偏热的人要注意。

3. 观察身体反应,不对就调整

- 祛湿过程中,如果出现“口干、腹泻、怕冷加重”等不适,说明方法不对,要及时停掉:比如痰湿人群喝了生薏米水后腹泻,换成炒薏米;湿热人群用了生姜泡脚后上火,换成温水泡脚;

- 调理1个月后,如果身体没有明显改善(如还是沉重、痰多),可能是湿型判断错了,或有其他问题(如气虚、血瘀),建议咨询专业人士,调整调理方案。

4. 祛湿后别“放纵”,避免湿邪复发

- 祛湿有效果后,别马上恢复不良习惯(如吃甜腻、熬夜、久坐),否则湿气会很快回来;

- 可以把祛湿习惯融入日常,比如痰湿人群偶尔喝陈皮水,寒湿人群注意腰腹保暖,湿热人群少吃辛辣,长期坚持才能避免湿邪反复。

这种祛湿“全能手”,虽不用复杂方法,却是应对“痰湿、寒湿、湿热”的实用选择——不管你是身体沉重的痰湿,还是怕冷的寒湿,或是口苦油痘的湿热,只要先分清湿型,再针对性调理,就能慢慢摆脱黏腻不适。但要记住:祛湿是“长期工程”,别追求快、别盲目跟风,根据自己的身体情况选对方法,配合调整习惯,才能从根本上跟湿气说再见。如果调理后湿邪反复,或伴随严重症状(如关节剧痛、长期腹泻),一定要及时就医,排除其他问题,别让小毛病拖成大麻烦。