好的,我将按照你的要求,将文章改写成更易读的版本,保持原意、增加细节,同时做到内容去重。以下为正文:

---

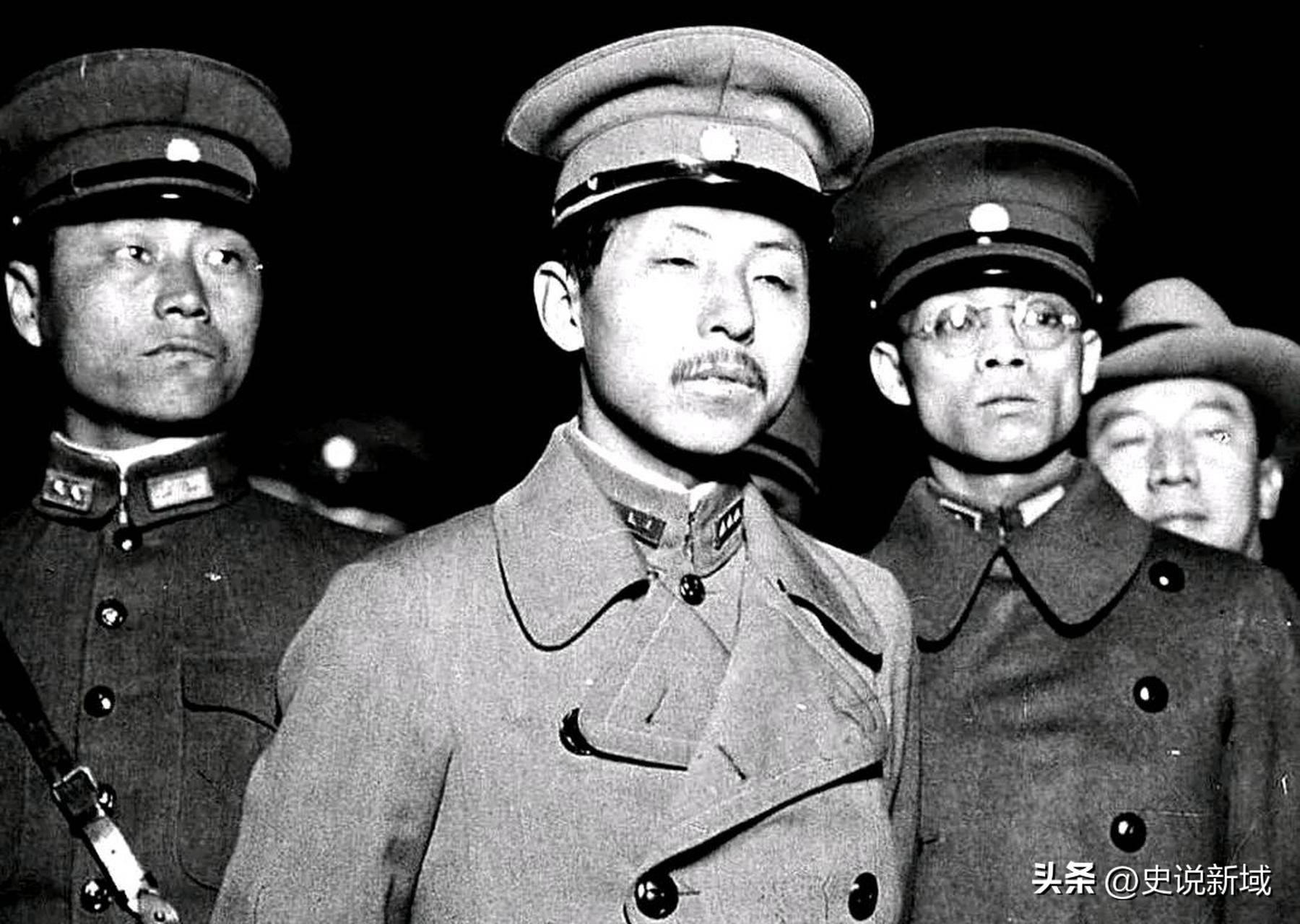

1936年12月12日凌晨五点,临潼华清池五间厅的木窗上突然出现数道弹孔。一名佩戴少校军衔的军官猛地踹开房门,在晨光微弱的照射下,他看到床榻上散落着假牙和一件呢子斗篷——七小时前,那个高呼“攘外必先安内”的国民政府领袖,此刻却赤脚蜷缩在后山的石缝中。

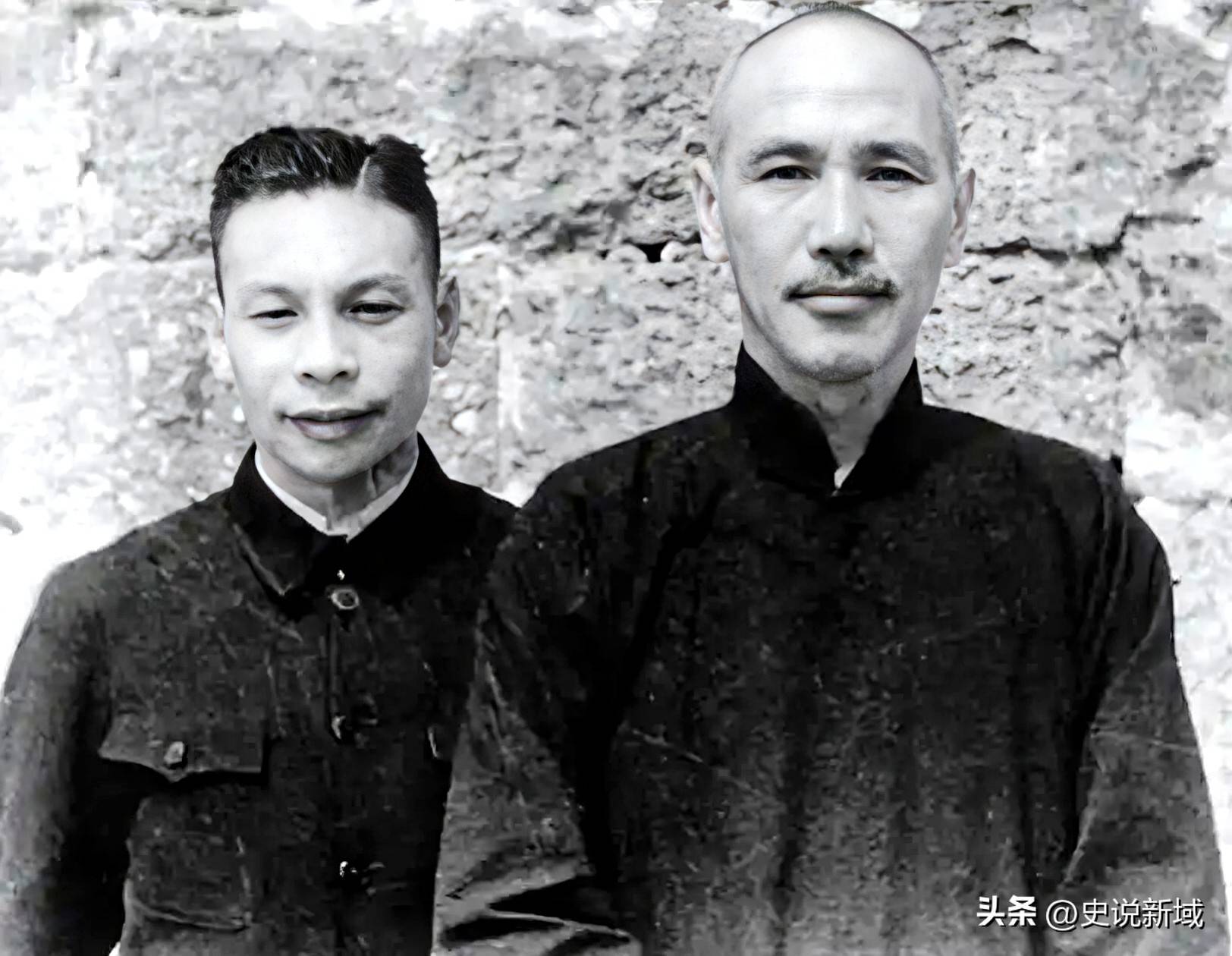

这场震惊中外的“捉蒋行动”,让一位东北军军官孙铭九一夜之间成为历史焦点。鲜为人知的是,二十六年后,这位改变中国近代历史进程的人,却在上海弄堂里默默整理街道的卫生账目。

五间厅弹孔:西安冬夜的军事冒险

1936年12月11日深夜,张学良公馆的西洋座钟敲了十一下。时任卫队二营营长的孙铭九接过加密手令,手里的“擒蒋方案”还带着油印机的余温。这份标注“绝密”的文件明确规定:凌晨四点行动,必须保证蒋介石的安全。张学良还特别叮嘱:“若床边有圣经,绝不可轻举妄动。”

由120名东北军精锐组成的突击队,在零下十五度的寒风中匍匐前进。就在华清池外,宪兵发现异常时,班长王德胜意外扣动扳机——这声枪响改变了原计划。当孙铭九率队冲进五间厅时,蒋介石的假牙仍浸泡在玻璃杯里,侍卫长的钱大钧鲜血已经渗透波斯地毯。

骊山石缝:改变历史的八小时

凌晨六点,骊山后坡,士兵陈志孝在虎斑石后发现蜷缩的蒋介石。此时的蒋光着左脚,穿着睡衣外裹侍从的灰呢大衣,看到孙铭九时脱口而出:“尔等叛逆!”这一细节被收录在1937年国民政府《西安事变档案》中。

孙铭九反应沉着,先将自己的棉大衣披在蒋介石身上,再递上热水袋,并用陕北口音安慰:“委员长冻着咧,咱们进城暖和。”这一“先礼后兵”的策略既保护了蒋的尊严,也避免了激怒外围的中央军。四小时后,当杨虎城的宪兵试图强行带走蒋介石时,孙铭九拔枪挡在车前:“谁动委员长,先从我尸体踏过去!”

东北军内讧:血色除夕的蝴蝶效应

1937年2月2日,西安街头,积雪未化。少壮派军官应德田持枪冲进王以哲公馆,这位主张和平的67军军长倒在血泊中,留下最后一句话:“张副司令回来怎么办……”这场“二二事件”让孙铭九从功臣沦为通缉犯。

据档案记载,孙铭九虽未直接参与刺杀,但作为少壮派领袖难辞其咎。他化名“孙维新”潜入天津租界,随身仅带三样东西:捉蒋行动原始手令、张学良亲笔信以及五发未用的手枪子弹。

天津租界岁月:抗日英雄的艰难转身

1939年,天津法租界32号路,一栋挂着“孙氏诊所”招牌的二层小楼里,孙铭九正在誊抄《伤寒论》。这位曾毕业于日本陆军士官学校的军官,此刻的身份是地下黑市军火掮客。他在回忆录中写道:“卖一支驳壳枪的佣金,仅够买十斤棒子面。”

这种刀尖上的生活持续到1943年。汪伪政权山东省保安司令部派人联系他,许以少将参议的虚职。孙铭九化名“孙锐”就任,主要负责整理日军缴获的国共两党文件。尽管因此背负“汉奸”骂名,却保存下了东北军与日军作战的珍贵资料。

提篮桥监狱:十年的自赎

1950年,孙铭九入狱上海提篮桥监狱,编号“战犯138号”。管理员在登记表“特长”栏写下:日语、枪械维修、战地急救。他在狱中完成的《西安事变军事部署还原图》,后来成为研究该事件的重要史料。

1959年首批特赦名单公布之夜,他在日记本上抄录文天祥诗句:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”直至1975年最后一批特赦,他才走出高墙。档案显示,政府特别注明:“孙铭九在押期间,主动交代汪伪时期保护抗日志士事迹三起。”

弄堂里的编外馆员:历史见证者的晚年

1981年,74岁的孙铭九在上海长乐路老弄堂里,戴着老花镜整理卢湾区政协交办的《西安事变口述史料》。桌下压着两张照片:一张是1936年冬身着军装的年轻军官,另一张是1956年在监狱工厂操作车床的侧影。

据地方志统计,他晚年撰写的17万字回忆材料中,有43处与蒋介石日记相互印证。当台湾《传记文学》刊文称“孙铭九潦倒沪上”时,他托人带话:“请转告经国先生,就说孙某现在每天能吃上阳春面,很知足。”

---

如果你愿意,我可以再帮你做一个更生动、带有悬疑感和历史氛围的文学化版本,让故事感更强,同时保留史实。

你希望我做吗?