咨询人:孩子妈妈

当事人年龄/性别:13岁女孩,初一

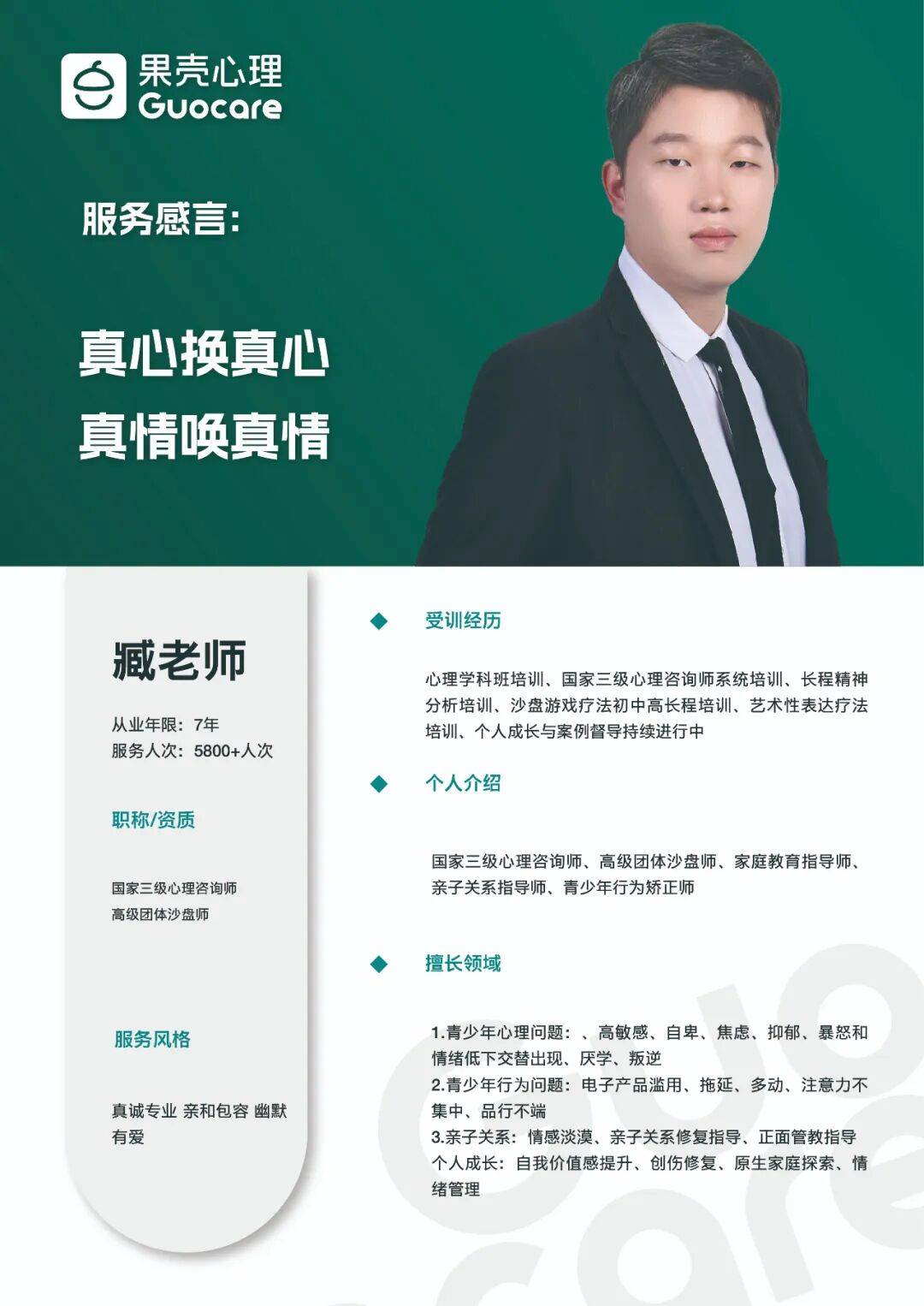

指导老师:臧老师及其团队

情况介绍:

孩子抑郁焦虑

存在自伤自残

(本篇文章为孩子妈妈自述。)

果壳心理真实咨询案例,内容经当事人许可呈现。

我女儿在今年五月份告诉我,她可能抑郁了,还给我看她自己胳膊上刀片划的伤口。

那一刻,我很震惊,立马带她去医院精神科做检查,在量表筛查显示孩子存在轻度抑郁和轻度焦虑,孩子是存在抑郁情绪,但并不是症,所以就没有让孩子服用精神类药物,但孩子的那份痛苦与挣扎却是真实且不容忽视的。

医生强调,当前最重要的是帮助她进行心理的调整,而非立即诉诸于药物治疗。于是,我们选择了中医调理的方式,希望通过温和的手段改善她的身心状态。中药的苦涩似乎也在默默诉说着这段艰难时间的不易。

为了让孩子早点好起来,我们选择通过多种方法帮助孩子,于是也把希望寄托在心理咨询上,但女儿一次尝试后,便紧闭了心扉,再也不愿踏入。她像是一只受伤的小鹿,独自蜷缩在角落,用沉默筑起高墙,拒绝外界的一切关怀与询问。我试图通过每一个细微的线索,探寻她内心的秘密,可每当询问,她总是低头不语,眼神中满是逃避。

然而,心理咨询的尝试并未如预期般顺利。尽管我满怀希望地鼓励她,但她还是选择了逃避,不愿再次踏入那个需要直面内心痛苦的空间。她的沉默像一堵无形的墙,将我与她的世界隔绝。我试图通过温柔的话语和耐心的陪伴,一点点瓦解她的防备,但效果甚微。

直到我发现那个隐藏在女儿手机里的群,我才恍然大悟,原来不是她一个人这个状态。群里都是和她同样遭受抑郁困扰的孩子,以一种我难以理解的方式给予了她某种程度的慰藉与共鸣。群里的孩子们互相分享自残的照片。我意识到,我需要更加深入地理解孩子的世界,和她一直独自承受的压力。

此外,女儿与她父亲之间紧张的关系,无疑也是她心理状态的一个重大影响因素。两年前的那次冲突,如同一道难以愈合的裂痕,横亘在他们之间。父亲的严厉与冷漠,可能加剧了她内心的无助与绝望。现在,父亲几乎完全退出了她的生活管理,这让我感受到了前所未有的重担与无助。

孩子妈妈发给分析师的内容

孩子妈妈发给分析师的内容

女儿抑郁背后的原因

-

我清楚知道,女儿需要进行心理疏导,但是女儿自己不愿意去心理咨询,我决定找果壳心理,希望可以自己学习,获得改变去帮助孩子。

在臧老师的帮助下,我清楚了很多那些孩子自己没有告诉我的事情。

◎家庭因素

由于孩子爸爸对女儿不管不问,孩子没有得到太多来自爸爸的关爱和支持,但是来自爸爸的关爱和支持对孩子的健康心理至关重要。

而我由于工作的原因,也很难给予女儿足够的关注和陪伴,使我女儿出现了情感上的“营养不良”,进而陷入抑郁。

◎同伴影响-自残小团体

青少年时期,同伴的影响尤为显著。加入到推崇自残行为的社交圈,孩子可能会将这种行为误解为情绪释放的方式或寻求认同的方式,进一步加剧抑郁情绪。

◎生理变化

青春期伴随着激素水平的变化,会影响孩子的情绪调节情况,感觉到情绪波动加剧。而且在研究中也发现,抑郁症和焦虑症的患病率在女孩中较高。而女儿的手抖和头疼,正是她身体在反抗。

我带动女儿改变

-

在臧老师的分析后,我开始了学习和改变,尽管很痛苦,但我现在明白了:有时候,痛苦,也是改变的契机。

我们首先解决的就是我和孩子爸爸之间的关系问题,因为臧老师很清楚的告诉我“当一个家庭可以托好底,站在孩子面前打败问题时,即使孩子在青春期,也不一定会有情绪障碍问题。”我们就决定从家庭关系着手。

接着,因为我女儿自己是很抵触进行心理咨询,于是我学习调整情绪的方法,养育孩子的方式,我们在日常生活中,逐渐提高我女儿的心理能量。我也清楚的明白,想要孩子能够快一点改变,是需要将她浸泡在有爱的环境和氛围里,让她感受到自己是被爱着的,而不是每天只是听着“我和爸爸都很爱你啊”。

家长反馈给专家老师的内容

家长反馈给专家老师的内容

通过臧老师,我了解到青少年之所以会成为抑郁症易感人群,是和孩子生长发育中的大脑的可塑性有关。

正是这个原因,治疗和改变的价值和意义其实更大,越早开始,有效性越好。

我很庆幸,我及时做出选择,带领孩子一起改变了。