导语

流行性乙型脑炎(epidemic encephalitis B)简称乙脑,也称日本脑炎,是由乙型脑炎病毒引起的以脑实质炎症为主要病变的中枢神经系统急性传染病。乙脑是人畜共患的自然疫源性疾病。主要经蚊媒传播。流行于夏秋季。

我国是乙脑高流行区,夏秋季为发病高峰季节,流行地区分布与媒介蚊虫分布密切相关。除西藏、新疆、青海3个省、自治区外,其余省份均有流行。20世纪50~70年代曾发生3次乙脑流行。自20世纪70年代开始乙脑疫苗(JEV)在我国的大规模使用后,乙脑发病率明显下降,基本控制了全国范围的流行。

一、病原学

病原体为乙型脑炎病毒,属黄病毒科,黄病毒属(与登革热病毒、寨卡病毒属于同一病毒属)。病毒为球形,单股正链RNA病毒,有明显的嗜神经特征。乙脑病毒抗原(E蛋白是病毒的主要抗原成分,与病毒生物学活性相关)比较稳定,虽然有3个血清型:JaGAr、Nakayama和Mie,但3个血清型之间广泛交叉,因此也可认为乙脑病毒只有1个血清型,抗原性比较稳定。病毒基因分为五种基因型;我国目前有I、Ⅲ两种基因型流行。

乙脑病毒的抵抗力弱,易被常用消毒剂所杀灭,不耐热,100℃ 2分钟或56℃30分钟即可灭活,对低温干燥抵抗力较强,用冰冻干燥法在4℃冰箱中可保存数年。乙脑病毒为嗜神经病毒,在细胞质内繁殖,能在乳鼠脑组织内传代,亦能在鸡胚、猴肾细胞和Hela细胞中生长繁殖在蚊体内繁的适宜温度为25~30℃。

乙脑病毒的抗原性稳定,较少变异。人与动物感染乙脑病毒后,可产生补体结合抗体、中抗体及血凝抑制抗体,对这些特异性抗体的检测有助于临床诊断和流行病学调查。

二、流行病学

乙脑主要宿主是猪,经蚊虫传播。发病主要分布在亚洲地区,多为夏秋季流行。发病于10岁以下儿童为主。患者主要临床表现高热、意识障碍、抽搐、病理反射及脑膜刺激征为特征。重症者伴中枢性呼吸衰竭,病死率高达20%以上,部分重症患者可有后遗症。我国在儿童中广泛进行乙脑疫苗免疫接种后本病流行有明显变化。

流行性乙型脑炎在《中华人民共和国传染病防治法》中列为乙类传染病管理。

01

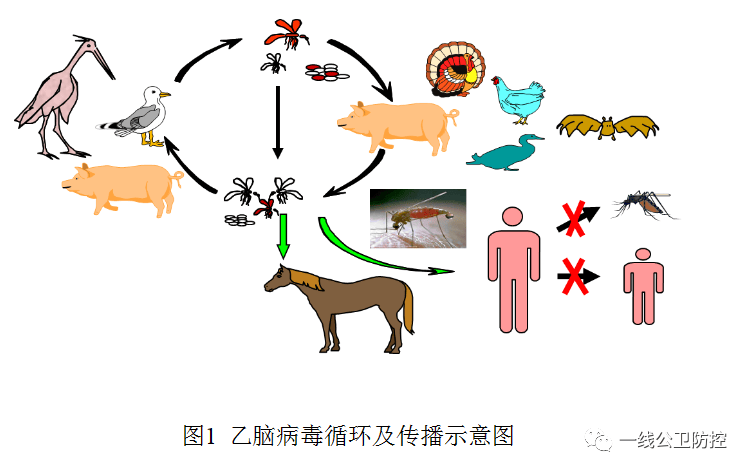

宿主和传染源

主要传染源是家畜,其中猪是导致人感染最重要的传染源(病毒通常在蚊-猪-蚊等动物间循环),猪感染高峰期比人类流行高峰期早1~2个月。家畜(如猪、牛、马、羊、鸡、鸭等)感染乙脑病毒后可发生病毒血症,成为传染源。人感染后仅出现短期的病毒血症,病毒量小,因此其流行病学意义并不大,猪感染乙脑病毒3-5天内有病毒血症,此时蚊虫吸血后可带病毒,人被携带乙脑病毒的蚊虫叮咬而感染人感染后绝大部分呈隐性感染,仅少数人发病。病毒在蚊虫体内繁殖,可经卵传代,是病毒的长期储存宿主,野生动物和野鸟是自然疫源地的储存宿主。

02

传播途径

蚊子是乙脑的传播媒介,库蚊、伊蚊和按蚊的某些种都能传播本病,三带喙库蚊是主要传播媒介,带乙脑病毒的蚊虫经叮咬将病毒传给人或动物。三带库蚊在我国分布广泛,是最重要的蚊种之一,对人畜危害大。库蚊作为乙脑的主要传播媒介,于水塘、池塘或灌溉稻田繁殖,主要在傍晚或夜间叮咬。现已证实蚊虫可携带乙脑病毒越冬而成为长期宿主。另外,被感染的候鸟、蠓和螨也可能是乙脑的传播媒介。

03

人群易感性

人对乙脑病毒普遍易感。感染后多数呈隐性感染,乙脑患者与隐性感染者之比为1:300-1:2000,患者和仅引起隐性感染或轻型病例,感染后可获得较持久的免疫力。病例主要集中在10岁以下儿童,以2-6岁组发病率最高,但由于儿童的广泛接种疫苗,成人和老年人的发病率则相对增加。

04

自然因素

乙脑主要宿主是猪,经蚊虫传播。发病主要分布在亚洲地区,多为夏秋季流行。在热带地区乙脑全年均可发生温带和亚热带地区,80%-90%的病例集中在7月、8月、9月,南方地区7-8月达到峰值,北方地区8-9月达到峰值这主要与蚊虫繁殖、气温和雨量等因素有关。

05

社会因素

乙脑发病多为10岁以下儿童,以2-6岁儿童发病率最高。主要分布于亚洲。远东地区和西太平洋一些岛屿也有该病的发生。我国除青海、新疆、西藏外,其他地区均有乙肺患者报告。呈高度散发性,家庭成员中少有同时罹患此病。我国在儿童中广泛进行乙脑疫苗免疫接种后本病流行有明显变化。

我国在20世纪60年代和70年代初期曾发生大流行,70年代以后随着大范围接种乙腈疫苗,乙肺发病率明显下降,近年来维持在较低的发病水平。但乙脑患者发病年龄构成也发生变化,并开始向大年龄推移。在非流行区或有较高接种率的流行区,成人发病所占比重正在上升。

三、临床表现与诊治

患者主要临床表现高热、意识障碍、抽搐、病理反射及脑膜刺激征为特征。

01

临床表现

人感染乙脑病毒后潜伏期为4-21天,一般为10-14天,感染后症状轻重不一,轻者出现一般呼吸道或消化道症状,或呈一过性发热,极少数发生脑炎。临床以急性起病,发热、头痛、喷射性呕吐,发热2~3d后出现不同程度的意识障碍,重症患者可出现全身抽搐(系高热、脑实质炎症及脑水肿所致),强直性痉挛或瘫痪等中枢神经系统症状,严重者致死,个别重症患者残留后遗症。典型病例可经过初热期、极期(高热、抽搐、呼吸衰竭是极期严重表现,呼吸衰竭是引起死亡的主要原因)、恢复期后恢复。

临床一般分为轻型、普通型、重型和极重型。

轻型:发热,体温一般<39℃;头痛、呕吐、精神萎糜,神志清楚,无抽搐,病程7~10天。

普通型:发热,体温39℃~40℃;剧烈头痛、喷射性呕吐、烦躁、嗜睡、昏睡或浅昏迷,局部肌肉小抽搐,病程约2周。

重型:发热,体温>40℃;剧烈头痛、喷射性呕吐,很快进入昏迷,反复抽搐,病程约3周,愈后可留有后遗症。

极重型:起病急骤,体温于1~2天内上升至40℃以上,反复或持续性强烈抽搐,伴深昏迷,迅速出现脑疝及呼吸衰竭,病死率高,幸存者发生后遗症几率较高。

流行期间以轻型和普通型多见。并发症发生率约10%,以支气管肺炎最为常见。

02

诊断依据

根据流行病学史、临床表现和实验室检查综合分析进行诊断。

1.流行病学史

居住在乙脑流行地区且在蚊虫滋生季节发病;或病前25天内在蚊虫滋生季节曾去过乙脑流行地区。

2.临床表现

(1)潜伏期∶一般为10天-14天,可短至4天,长至21天。

(2)临床症状∶急性起病,发热,体温高达39-40℃,发热越高、热程越长、病情越重。伴头痛、喷射状呕吐,发热2-3天后出现不同程度的意识障碍,多有嗜睡或精神倦怠。重症患者可出现全身抽搐,强直性痉挛或瘫痪等中枢神经症状,严重病例出现中枢性呼吸衰竭。

(3)体征∶浅反射消失,深反射亢进。脑膜刺激征和病理反射阳性,可有痉挛性瘫痪或去大脑强直。可伴有瞳孔大小改变、血压升高、心率减慢等颅内压升高的体征。

乙脑恢复期表现体温逐渐下降,精神神经症状逐日好转,2周左右可完全恢复,重症患者可有反应迟钝,痴呆、失语、多汗、吞咽困难、颜面瘫痪、四肢强直性瘫痪等恢复期症状。经积极治疗大多数患者1-6个月能恢复。

6个月后仍没恢复的称后遗症期(5%-20%),可表现为意识障碍、痴呆、失语和肢体瘫痪,扭转痉挛和精神失常等。癫痫后遗症可持续终生。

乙脑的临床类型有轻型、普通型、重型和极重型(暴发型)。本病病死率在10%以下,但重型和暴发型患者的病死率可高达20%以上。

3.实验室检查

(1)血象∶白细胞总数常在(10-20)×109/L,病初中性粒细胞在80%以上。

(2)脑脊液∶压力增高,外观无色透明或浑浊,白细胞计数增高,多在(50-500)×10°/L,早期以多核细胞增高为主,后期以单核细胞稍多,蛋白轻度增高,糖与氯化物正常。

(3)血清学检查

1)1个月内未接种乙脑疫苗者,血液或脑脊液中抗乙脑病毒IgM抗体阳性,脑脊液中lgM最早可在病程第2天可检测到,2周时达到高峰,可作为早期诊断指标。

2)恢复期血清中抗乙脑病毒lgG抗体阳转或乙脑病毒中和抗体滴度比急性期升高≥4倍。

(4)病原学检查

1)早期感染者脑脊液或血清中分离出乙脑病毒。

2)检测出乙脑病毒的特异性核酸。

03

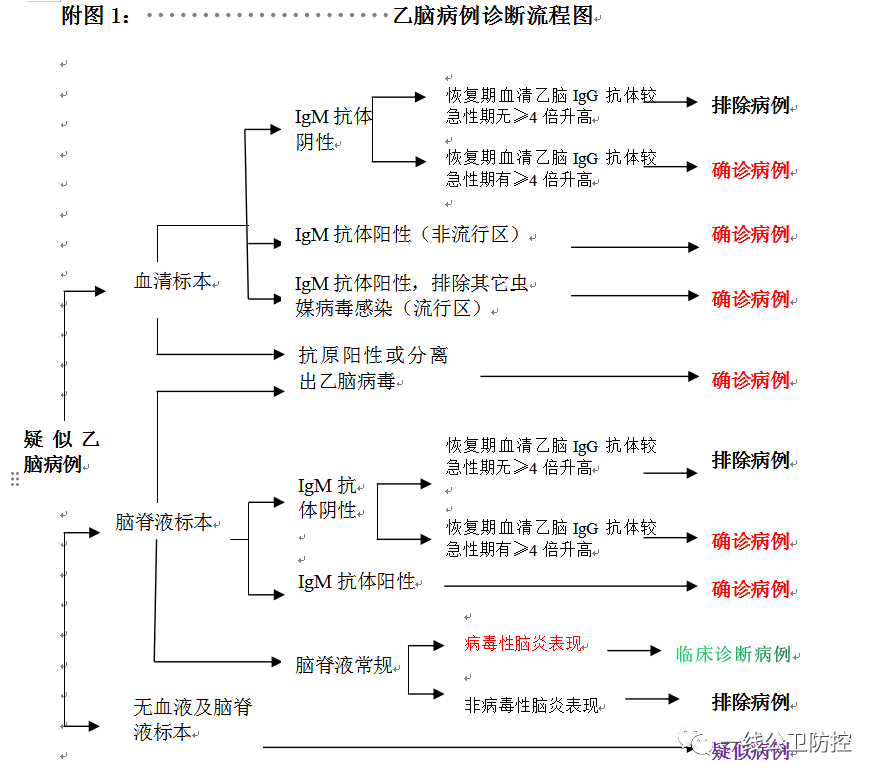

诊断

1.疑似病例 有流行病学史、临床症状与体征和血象检查结果符合者。

2.临床诊断病例 疑似病例同时脑脊液检查结果符合者。

3.实验室确诊病例 临床诊断病例同时符合血清学或病原学检查中任一项。

4.排除病例 脑脊液呈非病毒性脑炎表现,或血清学实验阴性,或能够证实为其他疾病的疑似病例应排除乙脑诊断。

04

鉴别诊断

主要与其他病毒性脑炎、细菌性脑炎、真菌性脑炎、中毒性菌痢等鉴别。

05

治疗原则

目前尚无特效抗病毒治疗药物,早期可试用利巴韦林、干扰素等。应采取积极的对症和支持治疗,维持体内电解质和水的平衡,密切观察病情变化,及时控制高热、抽搐及呼吸衰竭是抢救乙脑患者的关键,要加强护理,降低病死率和减少后遗症的发生。

四、疫情报告

01

疫情分类

1.散发疫情

小范围内出现散在病例,各病例间发病时间和地点无明显联系,属于散发疫情。

2.暴发疫情

行政村(居委会)、集体用工单位等21天内出现2例及以上乙脑病例,称为乙脑暴发疫情。

3.突发公共卫生事件

在1周内,同一乡镇、街道等发生5例及以上乙脑病例,或者死亡l例及以上时,或发生本区近5年内从未报告过的乙脑病例,为突发公共卫生事件。

02

疫情报告

传染病法定责任报告单位和责任疫情报告人,发现乙脑病例或疑似病例,按照《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范(试行)》等规定进行报告。

1.散发疫情

传染病法定责任报告单位、责任疫情报告人于24小时内进行网络直报,未实行网络直报的责任报告单位应在24小时内寄出传染病报告卡。

2.暴发疫情

传染病法定责任报告单位、责任疫情报告人发现暴发疫情后,应在2小时内以电话方式逐级向上级疾病预防控制中心和同级卫生行政部门报告。

3.突发公共卫生事件

县疾病预防控制中心应在2小时内以电话方式向上级疾病预防控制中心报告,同时网络直报。县上报调查报告,上级疾病预防控制中心接到报告后2小时内报告同级卫生行政部门。

重大突发公共卫生事件(Ⅱ级):乙脑疫情波及2个以上县(市),且1周内发病水平超过前5年同期平均发病水平2倍以上。

较大突发公共卫生事件(Ⅲ级):一周内在一个县(市)行政区域内,乙脑发病水平超过前5年同期平均发病水平1倍以上。

一般突发公共卫生事件(IV级):由县级卫生行政部门确认。

五、病例个案调查和处置

个案调查目的主要是了解患者的发病原因及疫源地现况,以便控制疫情蔓延对当地疫情进行流行病学分析。对疫点、疫区应有计划有目的地及时开展病原检测工作。

01

个案调查

区县级疾病预防控制机构接到疑似病例、乙脑病例报告后48小时内开展个案调查,认真填写“流行性乙型脑炎病例个案调查表”。内容包括病例基本情况、临床表现、实验室检测结果、发病前25天内是否到过乙脑流行地区、蚊虫叮咬史、疫苗接种史等。同时采集患者血液或脑脊液标本进行检测,以核实诊断。

02

标本采集

1.脑脊液 发病1周内采集1-2ml脑脊液,进行病毒培养分离、抗体检测和核酸检测。按医疗操作规程由医护人员采集。

2.血液 抽取患者全血2~4ml,进行抗体测定或病原培养分离、核酸检测。在发病1周内采集第1份血液标本,发病3~4周后采集第2份血液标本;若第1份血液标本/脑脊液标本实验室病原学检测阳性或乙脑特异性抗体JgM为阳性,可不采集第2份血液标本。

03

标本储存及运送

标本采集运输和检测工作要严格遵守《病原微生物实验室生物安全管理条例》等的规定。

1.详细填写标本送检表,同时将标本分装,0.5ml/管。专人负责保存及运送标本。

2.应采用冷藏装置(4℃)并在24小时内运达。若短期保存(3天以内),脑脊液血清标本需冷冻(-20℃)保存。

3.标本至实验室后,应尽快接种细胞进行病毒分离,若未能接种则标本需冷冻(≤-70℃和/或液氮)保存。

04

患者隔离治疗

患者应送传染病医院或设有传染病病房的医院隔离治疗。目前尚无特效抗病毒治疗药物,早期可用利巴韦林、干扰素等。应采取积极的对症和支持治疗,维持体内电解质和水的平衡,密切观察病情变化,及时控制高热、抽搐及呼吸衰竭是抢救乙脑患者的关键,要加强护理,降低病死率和减少后遗症的发生。

05

处置措施

采取灭蚊防蚊、预防接种、健康教育和加强监测等综合性防治措施。

六、暴发疫情的调查和处置

暴发调查目的是确定暴发的原因。迅速摸清发病的时间发病、地区分布及人群分布,确定可能传染源与传播途径。

01

暴发疫情的调查

区县级疾病预防控制机构接到乙脑暴发疫情报告后应立即开展流行病学调查,对疫情进行核实、确定疫情波及范围,及时向同级卫生行政部门和上级疾病预防控制机构报告,实施相关控制措施,疫情处理完毕后及时写出调查处理报告并逐级上报。

调查前准备∶应退速成立现场调查组,调查组成员一般包括流行病学、实验室、消杀灭及其他相关人员。准备调查表;必要的调查、取证、采样器材、防护用品、杀虫灭蚊药械和交通、通信设备等。

1.核实病例

对报告的病例逐一进行流行病学个案调查,掌握病例的流行病学史、发病经过、临床表现,对所有患者采集标本进行血清学或病原学检测,以核实诊断。

2.核实疫情

根据疫情既况,结合诊断标准,限定发病时段、地点和人群,建立病例定义;对暴发点符合病例定义的病例开展流行病学调查,并采集标本进行血清学或病原学检测;根据流行病学调查内容、临床资料和血清学检测结果进行核实疫情,确定疫情和波及范围。

3.媒介调查

疫区蚊的种类、密度调查有条件可采集蚊虫进行病毒分离,了解蚊虫自然带毒状况。

4.自然因素和社会因素调查

查阅资料了解当地的人口资料、既往乙脑流行情况,生猪饲养情况、村(居)民居住及环境状况、居室防蚊条件、人员流动、儿童乙脑疫苗接种等。

5.建立假设并验证

资料收集及三间分布分析;根据现场调查、实验室检测结果、病例的三间分布特征,形成暴发疫情原因的初步假设,并通过进一步的流行病学研究分析加以验证。同时实施相关控制措施。

02

暴发疫情的处置

1.针对传染源的控制措施

要做到早发现、早报告、早诊断、早治疗。

(1)病例诊断和报告∶各级医疗机构医务人员在诊疗中发现疑似流行性乙脑就诊患者,及时采集血液进行血清学或病原学检查诊断,并向所在的区县疾病预防控制中心报告。

(2)患者隔离治疗∶应当按照属地化的原则就地隔离治疗,要尽早采取规范对症治疗,避免或减少并发症。同时做好防蚊措施。

(3)病例搜索∶出现流行性乙脑暴发疫情时,疾控机构要对病例所在地医疗机构开展病例主动搜索,必要时开展社区病例主动搜索,并做好搜索记录。

2.针对传播途径的控制措施

(1)灭蚊、防蚊∶蚊媒控制是最重要的措施。应由政府统一组织,明确各部门职责,广泛发动群众,动员各种社会力量,以疫点(以病家为中心半径100m之内)为中心,对畜圈、厕所等三带喙库蚊滋生地进行快速药物灭蚊,居室内采取灭蚊、防蚊如安置纱门、纱窗和蚊帐等措施,最大可能地降低蚊媒密度。

(2)环境整治∶消灭蚊虫滋生地和环境卫生综合整治相结合,对疫点饲养猪等场所的室内和周围环境卫生重点治理,清除室内外蚊虫滋生地。

3.针对易感人群的保护措施

(1)健康教育∶利用新闻媒体、宣传单等多种形式进行健康教育,普及预防接种和灭蚊防蚊等乙脑防治的知识,提高公众自我防护意识。鼓励居民积极参与杀灭蚊虫和防蚊措施。教育儿童家长自觉参与乙脑疫苗接种,做好个人和环境卫生等。

(2)搞好个人防护∶进入疫区人员(包括旅游、出差等)应携带使用驱避剂等防蚊用品,尽量避免野餐、露营等野外活动;进入疫区调查的人员应戴口罩、帽子、穿防护衣、鞋套等,以防止蚊虫叮咬。

(3)免疫预防乙脑暴发时,应根据疫情的动态,在上级卫生主管部门的统一部署下,开展儿童和高危人群乙肺疫苗的应急接种。对没有接种的儿童进行补种。严格按照预防接种技术管理规程及国家对乙脑疫苗使用的有关规定实施,要特别注意掌握预防接种禁忌证。

应急接种活动应周密组织,认真实施。要加强预防接种不良反应报告与处理,防止预防接种事故的发生。

七、综合性预防

01

监测

1.疫情监测 各级医疗机构发现疑似病例,同时采集患者血标本进行抗体检查和个案调查,以核实疫情,及时做好网络直报。

2.病原学监测 各监测点医院采集急性期病例血液和脑脊液标本送疾病预防控制中心进行乙脑病毒分离、核苷酸序列测定,分析流行型别。

3.血清学监测 每年乙脑流行季节前后(可根据当地情况定),选择不同年龄的人群采集血液标本进行乙脑抗体检测,了解人群抗体水平。

4.宿主动物监测 开展猪乙脑自然感染率监测。设立有代表性的若干监测点,每个监测点以20-30 头新生仔猪为监测对象,在5-9月每旬采集血标本检测乙脑抗体。

5.传播媒介监测 开展蚊虫病毒带毒率监测。在宿主动物监测点,从5-9月每旬采集蚊虫,分类与计算蚊密度;有条件可进行乙脑病毒分离,了解蚊虫自然带病毒状况。

02

控制动物传染源

乙脑主要传染源是易感家畜,尤为幼猪,要搞好饲养场所的环境卫生,人畜居住地分开。流行季节前给幼猪进行疫苗接种,减少猪群的乙脑病毒感染。

03

防蚊、灭蚊

防蚊、灭蚊是预防乙脑的重要措施,包括灭越冬蚊和早春蚊,消灭蚊虫滋生地。防蚊用蚊帐、驱蚊剂等方法,以切断乙脑的传播途径。

04

免疫接种

乙脑疫苗预防接种是预防乙脑的关键措施。乙脑疫苗属于国家扩大免疫规划中的第一类疫苗。目前所用乙脑疫苗主要有2种∶乙脑灭活疫苗和乙脑减毒活疫苗,在2~8℃避光保存。经观察,接种后保护率达85%-98%。

1.接种对象

减毒活疫苗为8月龄、2岁儿童各接种1剂,于上臂外侧三角肌下缘附着处皮下注射,注射剂量0.5ml。灭活疫苗为8月龄2剂次,2岁、6岁各1剂次,共4剂。

2.禁忌

(1)发热,患急性疾病、传染病、中耳炎、活动性结核或心脏、肾脏及肝脏等疾病者。

(2)患脑病和其他过敏性神经系统疾病患者及癫痫史者。

(3)先天性免疫缺陷者,免疫功能低下,近期或正在进行免疫抑制剂治疗者。

(4)妊娠期妇女。

(5)对庆大霉素疫苗任何成分过敏者。

需要开展应急接种以控制乙脑爆发时,应根据本次疫情流行特征和人群免疫状况,确定应急接种覆盖地区、目标人群和实施时间等,并报省级卫生主管部门批准。省级卫生主管部门接到下级卫生主管部门关于开展应急接种控制乙脑爆发疫情的请示,应当自接到报告时起12小时内给予答复。

应急接种活动应周密组织,认真实施。要加强预防接种不良反应报告与处理,防止预防接种事故的发生。接种活动实施完毕后,县级疾病预防控制中心应将接种疫苗种类、接种对象和范围、接种人数等情况,逐级上报。

05

健康教育

技术要点

一、潜伏期:为4~21天,一般为10~14天

二、病原学:只有1个血清型,抗原性比较稳定。

三、流行病学:人畜共患,隐性感染多。猪是重要传染源,经蚊虫叮咬及吸血传播,人群普遍易感,主要在亚洲热带和亚热带地区流行,发病的高峰为夏秋季,10岁以下儿童发病最高。

四、临床表现:急性起病,发热、头痛、喷射性呕吐,意识障碍等中枢神经系统症状,严重者致死或残留后遗症,再次发病者极为罕见。

五、诊断标准:流行病学史和临床表现。乙脑IgM抗体阳性,病毒培养阳性。

六、治疗原则:无特效药物,可试用利巴韦林、干扰素等。对症和支持治疗,维持电解质和水的平衡,密切观察病情变化,及时控制高热、抽搐及呼吸衰竭。

七、发现与报告:城镇6小时、农村12小时。

八、突发事件相关信息:1周内,同一乡镇、街道等发生5例及以上乙脑病例,或者死亡1例及以上的需在突发公共卫生事件报告管理信息系统上进行突发公共卫生事件相关信息的网络直报。

九、现场调查:了解发病前25天内是否到过乙脑流行地区、蚊虫叮咬史、乙脑疫苗接种史等。6个月后进行随访。

十、样品采集和运输:脑脊液2ml,血液4ml,-20℃保存,间接免疫荧光方法、ELISA法检测。

十一、实验室检查:除个别专门实验室外其余都不能开展。

十二、防控措施:积极救治病人、加强媒介控制、开展疫情监测、预防接种或应急接种。

十三、特异性措施:无。

十四、健康教育:宣传乙脑防控知识,鼓励自觉接种疫苗。

十五、效果评价:按照计划定期开展免疫成功率、人群免疫水平和疫苗效价监测。

总结

概述熟悉,病原学了解,临床表现掌握,诊断与治疗了解,预防控制措施(健康教育、免疫接种、防蚊)掌握。