你是否有过这样的经历:早上起床头晕脑胀,工作不久就心慌乏力,爬楼梯费劲,甚至眼前发黑、手脚发麻。这些看似“累着了”的小毛病,背后可能是心脑供血不足这一大隐患。

随着生活节奏加快、饮食不规律、熬夜常态化,越来越多的人面临心脑血管“慢性危机”。若不及时干预,轻则影响生活质量,重则引发心绞痛、脑梗等严重后果。面对“供血不足”,西医和中医应对思路不同,了解它们才能更科学地守护健康。

一、西医思路:以“预防并发症”为核心,精准防控

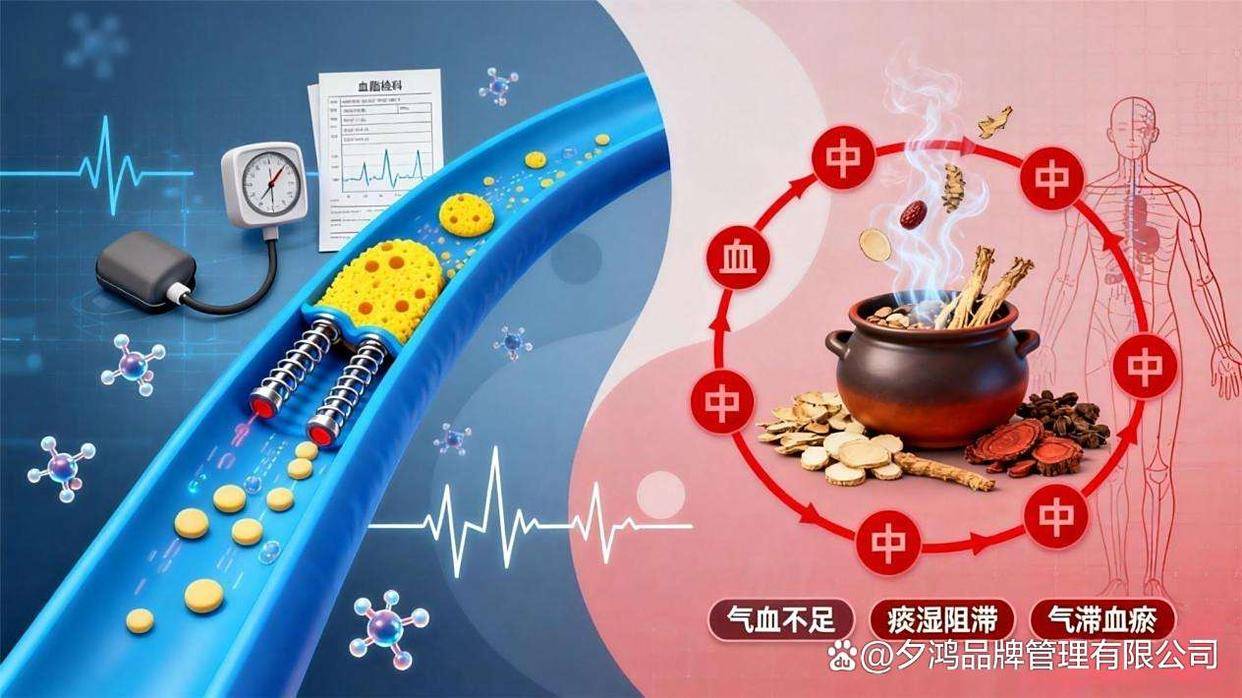

在现代医学看来,心脑供血不足,往往是动脉粥样硬化、血管狭窄或血流动力学异常的结果。治疗目标明确:控制危险因素,防止病情恶化,避免突发心梗、脑梗等致命并发症。

1. 盯紧“三高”:高血压、高血脂、高血糖是血管损伤的“三大元凶”。西医通过药物(如降压药、他汀类)严格控制指标,减缓斑块进展。

2. 抗血小板治疗:如阿司匹林等药物,防止血小板聚集,降低血栓风险。

3. 定期检查:通过心电图、颈动脉超声、CT血管造影等手段,动态监测血管状况,及时发现隐患。

4. 应急处理:一旦出现心绞痛或短暂性脑缺血,立即就医,避免发展为心肌梗死或中风。

简单说,西医就像“交通警察”,哪里拥堵就疏导哪里,重点在于“防爆”和“止损”。

二、中医思路:辨证调理,从“根”上改善

中医不把“供血不足”看作单纯的“管道堵塞”,而认为是“气血失调”的表现。常见证型包括:

l 气虚血瘀:表现为乏力、气短、舌有瘀斑,治疗以补气活血为主。

l 痰浊阻络:头重如裹、胸闷恶心,需化痰通络。

l 肝肾阴虚:头晕耳鸣、腰膝酸软,需滋补肝肾。

中医讲究“整体调理”,通过中药、针灸、食疗等方式,改善体质,提升身体自我修复能力。比如,一些辅助改善微循环的中成药,如银杏蜜环口服溶液,正是基于活血通络的理念设计,但需在辨证基础上使用,才能发挥效果。

中医更像是“系统工程师”,不只修路,更养护整个“交通系统”。

三、科学预防:比治疗更重要!

无论中西医,都强调:预防胜于治疗。尤其是心脑血管疾病,一旦发病,恢复难度大。真正的健康,源于日常的点滴积累。

✅ 生活习惯预防:为血管“减负”

l 戒烟限酒:吸烟损伤血管内皮,酒精加重肝脏代谢负担,两者都会加速动脉硬化。

l 规律作息:长期熬夜会导致交感神经兴奋,血压升高,增加心脏负担。建议23点前入睡。

l 适度运动:每天快走、游泳或打太极拳30分钟,可促进血液循环,增强心肺功能。

l 情绪管理:生气、焦虑会引发血压骤升,诱发心脑事件。学会放松,保持心态平和。

✅ 饮食调理:吃出“畅通血管”

记住:少油少盐,多蔬果,控糖限精粮。

l 推荐食物:深绿色蔬菜(菠菜、西兰花)、富含Omega-3的深海鱼(三文鱼、沙丁鱼)、坚果(核桃、杏仁)、全谷物(燕麦、糙米)。

l 少吃食物:动物内脏、油炸食品、腌制咸菜、含糖饮料。

l 食疗小方:

*山楂丹参茶:山楂10克 + 丹参5克,泡水代茶饮,有助于活血化瘀。

* 黑豆木耳汤:每周2-3次,辅助清理血管“垃圾”。

✅ 定期检查:早发现,早干预

40岁以上人群,建议每年体检一次,重点关注:

* 血压、血脂、血糖

*心电图、颈动脉彩超

* 经颅多普勒(TCD)评估脑血流

若有高血压、糖尿病或家族史,更应提前筛查。

健康,是“管”出来的

心脑供血不足不是突然发生的,而是长期不良生活方式的累积结果。

西医帮你“防住大病”,中医助你“调好体质”,而真正决定健康的,是你每天的选择:

是选择熬夜刷手机,还是早睡养精神?

是选择油炸快餐,还是清淡营养餐?

从今天开始,为自己的心脑血管做一次“大扫除”。

科学预防,才是最有效的“特效药”。