明亡清兴的深层逻辑:中央集权制度的兴衰博弈

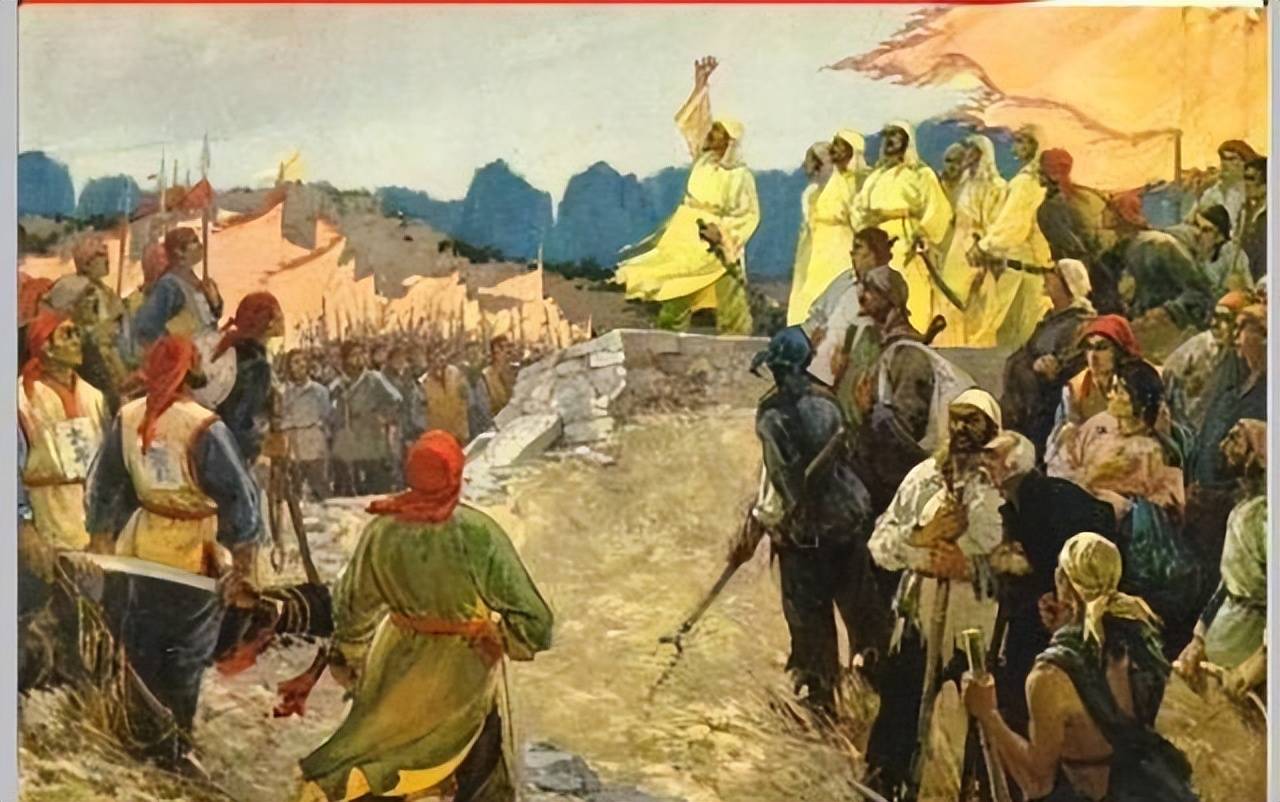

《孙子兵法》有云:善战者,先为不可胜,以待敌之可胜。这句话深刻揭示了满清以弱胜强、入主中原的历史密码。当我们回望那段风云变幻的岁月,一个少数民族政权如何能在短短数十年间征服亿万汉人,确实令人深思。

悬殊的实力对比

1644年清军入关时,其军事力量令人惊讶地薄弱。满洲八旗、汉军八旗和蒙古八旗加起来不过8万余人,而当时关内汉人人口已超过1亿。更令人费解的是,这个来自关外的政权既缺乏治理经验,又无雄厚财力支撑,却在十几年间完成了对中国的统一。

清廷初期的统治并非一帆风顺。剃发令的仓促推行几乎是一场政治冒险,这本应激起汉人更强烈的反抗。与此同时,清廷内部权力斗争同样激烈——从多尔衮清洗豪格势力,到顺治清算多尔衮集团,每一次都伴随着血腥清洗。然而,就是这样一个看似危机四伏的政权,最终却成为笑到最后的赢家。

明王朝的慢性死亡

明朝的衰亡并非一夕之间。早在万历年间,帝国肌体就已开始溃烂。朝廷对边疆的控制力日渐衰弱,给了努尔哈赤可乘之机。这位建州女真首领深谙《三国演义》中的权力之道:中央集权一旦松动,边疆豪强就有机会崛起。

辽东总兵李成梁的养寇自重策略常被诟病,但更深层的原因是明末已经开始的地方军阀化趋势。就像东汉末年的豪强等待黄巾之乱一样,明末将领也需要寇患来证明自己存在的价值。努尔哈赤恰巧成为李成梁维持权势的工具。

随着时间推移,明廷财政崩溃与控制力下降形成恶性循环。崇祯年间,各地将领已形同独立军阀。当李自成兵临北京时,左良玉手握重兵却按兵不动,因为在他眼中,朝廷已从上级变成了需要权衡的合作对象。

两种内斗的本质差异

南明与清廷都深陷内斗,但性质截然不同。清廷的权力斗争集中在中央层面,地方控制从未松懈;而南明则是中央名存实亡,各路军阀为私利相互倾轧。

弘光政权坐拥江南富庶之地却一败涂地,永历政权偏居西南一隅反而战绩辉煌,这种反差正源于内斗模式的不同。前者派系林立内耗不断,后者初期相对团结。可惜孙可望与李定国的最终反目,葬送了南明最后的机会。

历史周期律的无情碾压

有人设想,若崇祯提前南迁,明朝或可如南宋般延续百年。但这种假设忽略了关键一点:北宋灭亡时中央集权尚存,而明末的衰败是体制性、周期性的必然结果。

当一个农业帝国的生命周期走向终点,任何个人努力都难以挽回。满清的崛起恰逢其时,在明帝国释放完所有活力后,接过了历史的接力棒。这正印证了不可胜在己,可胜在敌的深刻智慧——清廷完善自身制度以待时机,明朝则因体制衰败自取灭亡。