为什么有人被蚊子追着咬,而有人完全不招蚊子?鹦鹉说话,它们是真的懂,还是只会复读?动物智商不一般,竟然能记住“前任”的声音?

这一期节目,我请来了专门研究动物行为神经机制的赵志磊博士,从蚊子咬人的玄学/科学问题,聊到新型驱蚊液的思路,以及鹦鹉为什么会说话,能理解多少?听下来你会发现:科学不仅硬核,还特别有梗有趣!

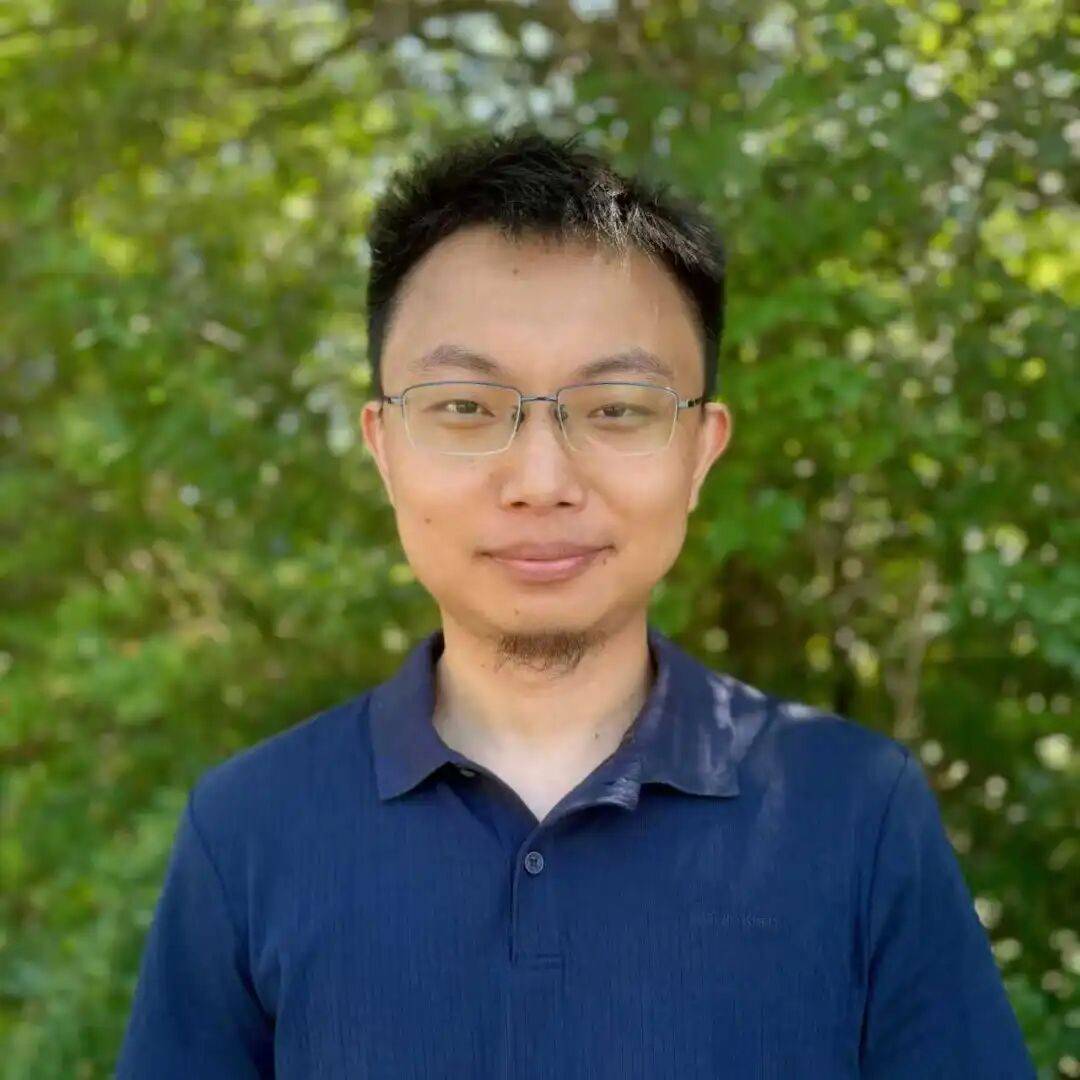

赵志磊

普林斯顿大学博士

康奈尔大学博士后

文字内容摘自本期播客,完整音频见文末

特别感谢音频剪辑和文字整理伙伴:玉盼、蓓蓓

菠萝:招蚊子的人,和血型有没有关系?

赵志磊博士:有一些研究说O型血的人会比较招蚊子,A型血的人最不招蚊子,当然不同蚊子的物种之间有一定的差别。大家做一些行为实验,招一群志愿者,然后来看什么血型的人最招蚊子,传说中的O型血容易被咬,看数据的话统计上是显著的,但是具体机制是什么不知道。

蚊子咬人是一个比较复杂的过程,它需要好几种不同的感受器。在最远的地方,比如隔着十几米的时候,它感受的是我们呼出的二氧化碳。如果一个人刚刚运动完,呼吸比较急促,产生二氧化碳很多,那他就比较招蚊子。慢慢靠近之后,蚊子感受的是气味,有些人出汗比较多,或者好几天没有洗澡,那他气味浓一点,也会比较招蚊子。再近一点的距离,就是靠视觉了。实验发现,有一些蚊子,特别是伊蚊,比较喜欢黑色的物体,所以你如果穿着黑色的衣服,可能会更招蚊子一点。然后非常靠近的时候,感受的是体温,体温高一点的人会比较招蚊子。所以,招不招蚊子,是很多因素综合在一起的。

菠萝:我来简单的总结一下,O型血好像危险一点,呼吸急促二氧化碳含量高比较危险,黑色的衣服,体温高一点都是招蚊子的因素。那和年龄有关系吗?有人说小孩儿皮肤嫩特别容易被咬。

赵志磊博士:有这说法,可能是蚊子的口器更容易穿透。但是我并没有找到非常系统的研究。

菠萝:地球上蚊子大概有多少种?咬人的有多少?

赵志磊博士:蚊子在分类上大概有3500多种,咬人的只是很少的一部分,可能都不到5%,也就是不到100种,这些咬人的蚊子里面还有很多主要咬动物,专门咬人、能高效传播疾病的蚊子,总共不到10种。

日常生活中蚊子大概分成三种:最常见的一种叫库蚊,另外一种身体是黑白花的叫伊蚊,还有一种按蚊,在中国少一点,但是在非洲比较多,它传播疟疾。

菠萝:蚊子很早就出现了吧?但蚊子咬人在进化里是比较后面的事儿?

赵志磊博士:对,蚊子早在侏罗纪就出现了,几亿年前就有,人类要排在它后面。刚才你提到有些蚊子专门咬人,有些蚊子既咬人又咬动物,其实是有一个演化的过程。最早的时候没有人,所以它肯定是各种动物都咬。慢慢的人口越来越多,人口分布越来越广,蚊子咬人就可以活得很好,就可以繁衍得很好,于是咬人的蚊子在进化上就有优势,就越来越多咬人的蚊子种类延续下来了。

人口是一个因素,另外一个因素跟气候有关系。比如我研究的埃及伊蚊,它最早的时候是在非洲南部,气候比较湿润,它要走出非洲的话,会经过北部的撒哈拉大沙漠。但是蚊子有一个生活习性,幼虫的时候叫“孑孓”,生活在水里面,所以它必须要找到有水的地方产卵。那它怎么跨越撒哈拉沙漠呢?——跟人生活在一起,因为人有储水的习惯,它就可以把这些虫卵生到人类的水罐里面,跟着人共同进化。

菠萝:是不是只有雌蚊子才咬人,任何雄蚊子都不咬人?

赵志磊博士:对,雌蚊子咬人是因为它产卵的时候需要蛋白质。在最早期出现的蚊子,不管雌蚊子雄蚊子都是采食一些花蜜之类的。但是花蜜里面蛋白质可能比较少,雌蚊子它产卵要大量蛋白质,所以它进化出了吸血这种行为。

菠萝:咬人这件事儿是一定发生在它马上要产卵之前吗?

赵志磊博士:对的,它必须咬人之后才去产卵。它有一个生殖周期,从一个幼虫孵化到成虫飞出来,飞出来之后要补充能量,这个时候可能是采食一些花蜜之类的,大概几天之后,由于雌蚊子体内激素的作用,它开始进入到寻找宿主吸血的过程。以埃及伊蚊为例,吸完血之后,它要找一个地方慢慢消化这些血液里面的蛋白质,大概需要三天左右的时间。之后它会去寻找产卵的地方,产完卵之后,又开始下一个周期。所以同一只蚊子它可能会有好几个周期,产好几次卵,也就意味着可能会咬好几个人。

菠萝:有人说如果身上有比较浓烈的味道,比如喷香水什么的,就可以不被咬,这些东西它能驱蚊吗?

赵志磊博士:是有可能的。因为蚊子在寻找吸血对象时,主要依靠的感官是嗅觉,所以如果你身上有比较浓厚的气味,它可能不会觉得你是一个人,就会对它造成迷惑性,当它不能准确的判断你是否是人时,可能就不会来吸你的血。目前我的研究主要就是确定文字到底喜欢什么气味。

菠萝:比如有人喝了酒一身酒气,这也会让他闻起来不像人吗?

赵志磊博士:其实这个有点争议,有一个研究发现喝了一点啤酒之后,可能是因为体温上升,对蚊子的吸引力增加了。

菠萝:市面上买的驱蚊液,很多有避蚊胺一类的东西,这类物质到底是怎么起作用呢?也是改变气味吗?

赵志磊博士:避蚊胺,英文叫DEET,它的发现过程很有意思。美国军方打越战的时候因为蚊子很多,要开发出一种比较有效的驱蚊剂,就做了大规模的筛选,可能有几万种化合物,来做行为实验,看哪一种可以驱赶蚊子。这是一个大规模的、非常耗时耗力的实验,最后找到的有用的化合物就是避蚊胺。它被发现已经几十年了,但是具体的机制我们不是很清楚,应该说是有争议。

有这么几个假说,一个假说是像刚才提到的香水那个例子,它的气味和人的气味混在了一起,让蚊子感到比较疑惑,所以蚊子就不再咬你了。另外一种说法就是它把你本身的气味给盖住了。几年之前有一个研究特别有意思,如果是正常的气味,可以非常强的激活蚊子的嗅觉神经系统还有感受器。但把人的气味和避蚊胺加在一起之后,人气味的挥发性就降低了,挥发性降低了之后,气味浓度降低了,对蚊子的吸引力就下降了。这是两个比较主要的假说,但具体是哪一种其实还没有证实。

菠萝:如果全世界的蚊子都没了,你说对人类是好还是不好?

赵志磊博士:我觉得没必要让它都没了。刚才说蚊子有3500多种,真正咬人传播疾病的只是10种,我们让这10种消失就可以了。有些人担心让全世界蚊子都没了可能会对生态学有影响。比如说有些鸟类可能要吃蚊子,蚊子没了那鸟类的食物供应就没了,就破坏了整个食物链。

菠萝:你读博士的时候,怎么想到来研究蚊子?这很小众。

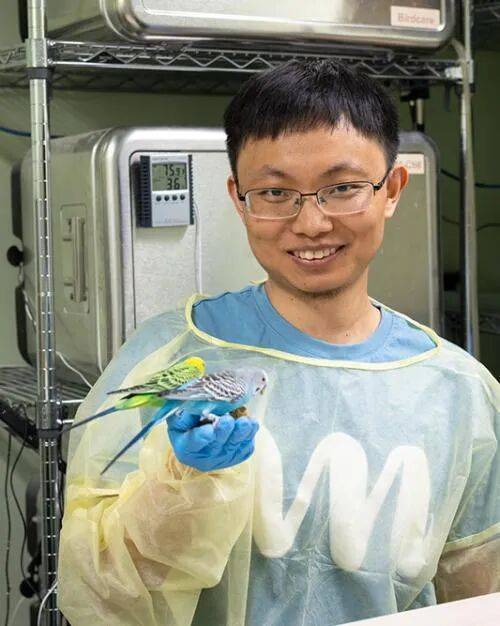

赵志磊博士:我当时比较感兴趣的是两个方向,一个是神经,属于脑科学范畴,另外一个方向是研究进化,也就是进化论领域。这两个学科交叉的实验室是比较少的,我当时申请普林斯顿大学的导师Lindy McBride,她的实验室就是做这个交叉的。但当时我也没想着一定要做蚊子,我去面试的方式还挺特殊的,除了聊天之外,她让我看他们怎么做行为实验:把大概100只雌蚊放在一个箱子里面,箱子的一端有两个管子,其中一个管子是放人的气味,也就是把你的手伸进去。另外一个管子是放动物的气味,比如说放一只荷兰猪或放一只大鼠;然后大概几十秒之内,可以看到几乎所有的蚊子都跑到人的那一边。

当时让我非常震惊,这个行为居然如此的显著,如此的独特,我选择这个实验室主要就是因为她展示的这个实验把我给震住了,当然后面我也了解到这个研究方向也非常重要,因为100只蚊子里面如果有99只会专门咬人的话,那疾病都传播到人身上去了。

菠萝:你刚才讲到用人来吸引蚊子,是谁?研究生吗?直接把手伸进去?

赵志磊博士:我们都会这样做,研究生这样做,我的导师也会这样做。

在那个实验里面蚊子并不会咬到我们,因为只是通过管子把我们手上的气味吹到那个盒子里面去,中间是有滤网的。但是我们平时要繁殖蚊子,做转基因之类的时候,就需要给雌蚊喂血。喂血的过程一般有两种,一种是直接把你的整个手臂伸进去。比如说一个盒子里面大概有500只蚊子,然后你让它吸十分钟,几乎所有的蚊子都可以吸饱血,这是比较高效的一种方法。另外一种其他实验室使用的方法,就是买一些牛血羊血之类的,放在一个小的烧杯里面,烧杯上面盖上一层半透膜,把血加热了蚊子就会过来,穿过这个膜来吸血,这是一种人工喂血的方法。

菠萝:所以最后的结论是什么?

赵志磊博士:最后我们发现,用化学方法来分析人的气味,分析动物的气味,很多气味都是重合的。并没有哪一种气味是人特有的,只是相对的比例不一样。所以最重要的问题还是在蚊子自己身上,就是它的大脑和嗅觉系统到底是怎么来区分人的气味和动物的气味的。于是我们给它闻人的气味、闻动物的气味,然后同时给它大脑成像,发现专门咬人的埃及伊蚊,它大脑里面有一个脑区,只有在闻到人的气味的时候会被激活。

菠萝:这样的话,我们出去遛狗时,是不是可以搞一个什么喷剂往狗身上一喷,那蚊子就都去咬狗了?

赵志磊博士:按照我们实验的结果,不仅发现这个脑区,还发现一种特殊的化学物质叫“癸醛”。这种挥发性的化合物在人的气味里面比较多,在其他动物里面比较少,专门激活对人敏感的脑区。所以理论上来说,如果你往狗身上喷一点癸醛,可能就会让蚊子更喜欢狗一点,而不是更喜欢你一点。

菠萝:这不就是新的驱蚊液吗?

赵志磊博士:但是癸醛有毒,它是致癌的。因为有了神经成像的结果,我们可以来做大规模的筛选,筛选那种没有毒的,没有什么特殊刺激性气味的,但是能激活这个脑区的东西,就可以来做一个驱蚊或者吸引蚊子的产品。(还是放过小狗吧U•ェ•*U)

菠萝:在这个研究里面让你最意外的是什么?

赵志磊博士:在做实验之前,我们以为人的气味激活的蚊子脑区也比较复杂,因为有几百种化学分子在里面。但我们真正看到结果的时候,其实只有两三个脑区被激活了。气味很复杂,但是在脑科学的层面,其实很简单,依靠两三个脑区就可以做很好的区分,不需要几百个脑区,这是当时让我们特别震惊的一个点。

菠萝:你从普林斯顿毕业以后,又去研究鹦鹉了,为什么选了这么一个方向?

赵志磊博士:我毕业之前在网上看了很多视频,读了一些文章,发现鸟类好像特别的聪明,但研究的人又很少。我已经做了六年的蚊子,虽然研究蚊子的行为特别重要,也特别有意思,但它的行为总归不是那么灵活,所以我就想能不能在脊椎动物里面研究一个特别灵活的行为,那什么行为是最灵活的?当时我想,人类的语言行为可能是最灵活的——我们可以写词造句,写说各种各样的事情,这可能是所有动物里面进化出的最灵活的一个行为,所以我就想研究这个行为。但除了人类之外,几乎所有的动物都不会说话,只有鹦鹉喜欢说话,所以很自然地就想去研究鹦鹉。

菠萝:别的鹦鹉也会说话,为什么选虎皮鹦鹉?是因为它小吗?

赵志磊博士:它比较适合实验室饲养,说话能力很强。网上有很多虎皮鹦鹉说话的视频,有些你会觉得是假的,配音的,但其实可能是真的,它说话能力确实很强。

菠萝:你研究了这事儿以后,对养鹦鹉教它说话有帮助吗?

赵志磊博士:应该会有帮助。有一点很重要的是,如果想让虎皮鹦鹉学说话,一个主要的因素就是你不能养好几只虎皮鹦鹉,只能养一只,让虎皮鹦鹉把你当做它的一个社交伙伴,它才会模仿你。在没有人的环境里,比如一群鹦鹉在野外的时候,它们会相互模仿,也就是在鹦鹉自己的社交圈里模仿。所以如果你在家里养了好几只虎皮鹦鹉,那它们就相互模仿,它就不模仿你了。如果你只有一只虎皮鹦鹉,它就会把主人当做是它的社交伙伴,然后模仿人说话,是这么一个原理。

菠萝:虎皮鹦鹉模仿人说话,它会理解这些话的意思吗?还只是声音层面的发音?

赵志磊博士:这涉及到一个哲学问题,什么叫“理解”。

有一个特别有名的实验,是训练一只非洲灰鹦鹉,给它不同的物体,比如一串钥匙或一个小勺或者一本书,然后让它学会相应的发音。学会了之后这只灰鹦鹉会出现一个行为,它想吃花生,就会说“花生”,它一直发“花生”这个音。这个时候如果你给它一个苹果,它不要,它把苹果扔了,它只要花生。这个实验是不是就说明它对“花生”这个发音产生了理解?并且能够使用它?我觉得是很有可能的,至少是产生了关联,就是把一个发音和一个物品关联在一起,这是第一层的理解。

接下来大家就会问,它对比较抽象的概念会不会也有理解?实验是这样的:在鹦鹉面前有不同颜色的勺子,你给它一个红色的勺子,再给它一个绿色的勺子,然后你问它“What's different?”这两个有什么不一样?然后它会告诉你:“color(颜色)”。(该实验使用的语言为英文)

然后再做一个对照实验,你给它一个红色的勺子,再给它一个红色的钥匙,你问它“What's different?”什么不一样?这个时候它就不说“color”了,它说“shape(形状)”不一样,所以它掌握了颜色、形状、大小、材料这些比较抽象的概念,这是第二层的理解。

最厉害的是第三层理解,也就是它掌握了数字“0”这个概念。你给它一堆钥匙,里面都是红色钥匙,你问它里面有多少把蓝色的钥匙,它会回答说“none(没有)”。那你说它是不是真的理解了,我觉得应该是。

如果大家听到这里,也想养一只自己的鹦鹉,那你得有足够的时间来陪伴。因为很多人刚开始比较好奇,就把鹦鹉买来了,养了一段时间之后,又没有足够的时间来陪伴它,鹦鹉可能就会抑郁。它抑郁之后,会用它的嘴巴把身上的毛拔掉。有时候你会看到一只鹦鹉,把自己啄的光秃秃的,那它应该是一只孤独的鹦鹉。在美国,这是一个比较常见的养鹦鹉遇到的问题。

菠萝:鹦鹉学说话和小孩学说话有相似之处吗?

赵志磊博士:在学习过程中有一些比较相似的地方。小孩刚开始学说话的时候叫“牙牙学语”,说一些乱七八糟的,鸟也有这个过程,英文叫“burbling”,它会胡乱发出一些类似语言的叫声。这个时候它是在测试自己的发音系统,在不停探索。比如给你一台钢琴,刚开始的时候你可能会乱弹琴,你想知道按某一个键产生什么样的声音。这就是探索的过程,在鸟和人里面都有,这是其中一个相似的地方。

另外一个相似的地方就是在学习的过程中,社交上的一些反馈是比较重要的。比如一只鸟,你如果只是给它一个ipad不停放人说话的声音,它是学不会的,学的很慢。它需要有反馈在里面,人也类似,就是有反馈的时候,学的会更快一点。

菠萝:大家开玩笑说鱼只能记7秒,鸟有很强的记忆功能吗?

赵志磊博士:“鱼只能记7秒”这个说法我觉得肯定是不对的。鹦鹉的记忆力是非常好的。我们最近做了一个比较有意思的实验,两只虎皮鹦鹉,一只公的和一只母的放在一起,通常情况下这只公鹦鹉会去模仿这只母鹦鹉,因为它的模仿能力对它求偶特别重要。模仿能力越强,母鹦鹉越喜欢,所以公鹦鹉会拼命地模仿母鹦鹉,模仿它发音什么的。

我们拿一只公鹦鹉首先跟母鹦鹉A配对,让它去模仿母鹦鹉A一段时间,比如说两个月。然后把母鹦鹉A移走,放一只新的母鹦鹉B,也就说同一只公鹦鹉要去模仿母鹦鹉B了,也模仿一段时间。

过几个月之后,我们再把母鹦鹉A放回来,公鹦鹉这个时候应该说什么样的话?就相当于你再一次看到你的前女友,你应该用现在的说话方式,还是以前的说话方式。我们发现公鹦鹉发的是A的那种音,而不是母鹦鹉B的音。也就是和B学了好几个月,它还是记得A是怎么发音的。所以它的记忆是比较长的,而且它能通过具体的社交场合,到底是母鹦鹉A还是母鹦鹉B,来选择发什么样的音。

菠萝:为什么在进化中有些动物看起来很高级,但却没有进化出发音或者说话的能力?

赵志磊博士:比如猴子智商也很高,它能做各种各样的事情,但是它说话能力就不是很强,基本不会学说话。一种理论就是因为在进化过程中它不是很需要这个东西,它没有一个非常强的选择压力。而对于虎皮鹦鹉,我们刚才提到公鹦鹉模仿母鹦鹉,这个在求偶过程中很重要。母鹦鹉喜欢模仿能力强的,模仿能力比较弱的那些公鹦鹉就被淘汰了。一代一代的进化选择下来,模仿能力会越来越强。但是猴子首先不需要求偶这个过程,其次就算有求偶,它也不是依靠这种语音模仿能力来求偶的。

菠萝:所以这主要取决于来自雌性动物的选择压力。

赵志磊博士:性选择是一方面,可能还有自然选择。

菠萝:感觉这不是一个线性的东西,并不是说进化到越后来或者越聪明,说话能力就越强。

赵志磊博士:不是。之前有人研究猴子灵长类的动物,花了很长时间。从很小的时候就领养一只小猴子,花了很多年想教这小猴子说话,最后发现一个很普遍的结果,就是基本学不会。

菠萝:那从你们研究的角度,有可能猴子学说话的那个脑区本身就很弱?

赵志磊博士:脑区有可能弱,另外可能它发音器官也跟人有差别,比如声带什么的。

菠萝:你最想做的一个实验是什么?不管蚊子还是鹦鹉或者任何动物。

赵志磊博士:我对“梦”、“做梦”这个事情特别感兴趣。我的梦里面会有各种各样特别有意思的东西,在局部它是有逻辑有条理的,但全局来看的话就没有任何逻辑在里面。我对这个事情特别感兴趣,就是你大脑在睡觉的时候,梦是怎么产生的?为什么会产生各种各样的梦?梦里的故事为什么好像不是完全没有逻辑?我现在对这个东西特别感兴趣。

菠萝:动物会做梦吗?

赵志磊博士:现在很多做梦过程的相关研究,我们做梦一般是在快速眼动睡眠的时候,也就是说你做梦的时候,眼睛是一直在动的。然后我们发现动物也有这个行为,观察它大脑的活动的话,好像也有一些模式和人也比较相似,但是它到底有没有做梦,不是很好研究,毕竟你无从得知它们的感受。

菠萝:你做科研的终极目标是什么?

赵志磊博士:我希望通过研究动物提高对人的认识,对人脑的认识,提高我们对人类自己的理解。