又是一年秋招季,AI的“存在感”很强。据时代财经报道,2026届互联网大厂秋招中,阿里超六成岗位涉及AI,百度AI岗位占比突破90%。同时,全球首个“考公上岸”的AI,已经在阿尔巴尼亚担任部长负责公共采购事务。

此长彼消,那些标准化程度高、重复性强的常规岗位则呈现出“收缩”趋势 。翻译、编辑这类深受大语言模型影响的岗位首当其冲。多所高校在此影响下缩招或关停语言类专业,例如波士顿大学暂停英语等人文社科博士招生;韩国德成女子大学停招法语、德语专业。

早在100多年前,经济学家熊彼特就提出了“创造性破坏”这一概念,论述技术创新正是通过“破坏”旧有秩序和格局,来推动经济社会发展。如今,我们正在见证AI以“创造性破坏力”整顿职场。

“生成式AI导致超1/3的译者丢掉饭碗”

AI技术的快速发展,给传统行业带来了显著冲击。根据北京大学国家发展研究院与智联招聘联合发布的报告显示,翻译行业最容易受到影响。

英国作家协会的一项调查也佐证了这一点,调查显示,生成式AI已经导致超1/3的译者丢掉饭碗。超40%的受访译者表示,他们的收入因生成式AI的出现而减少了,与此同时超75%的译者认为这项新兴技术会对他们未来的收入产生负面影响。

AI翻译能抢饭碗,核心就两个优势:便宜、快。据广州日报报道,AI 翻译的公开报价大概是每百万字符6到10美元,换算下来每千字才几分钱(0.043元到0.072元);而人工翻译常见报价是每千字150元左右,差了几千倍。翻译速度也没法比,网文作者靠AI 翻译,能实时把内容传给外国读者,这一点人工翻译望而却步。

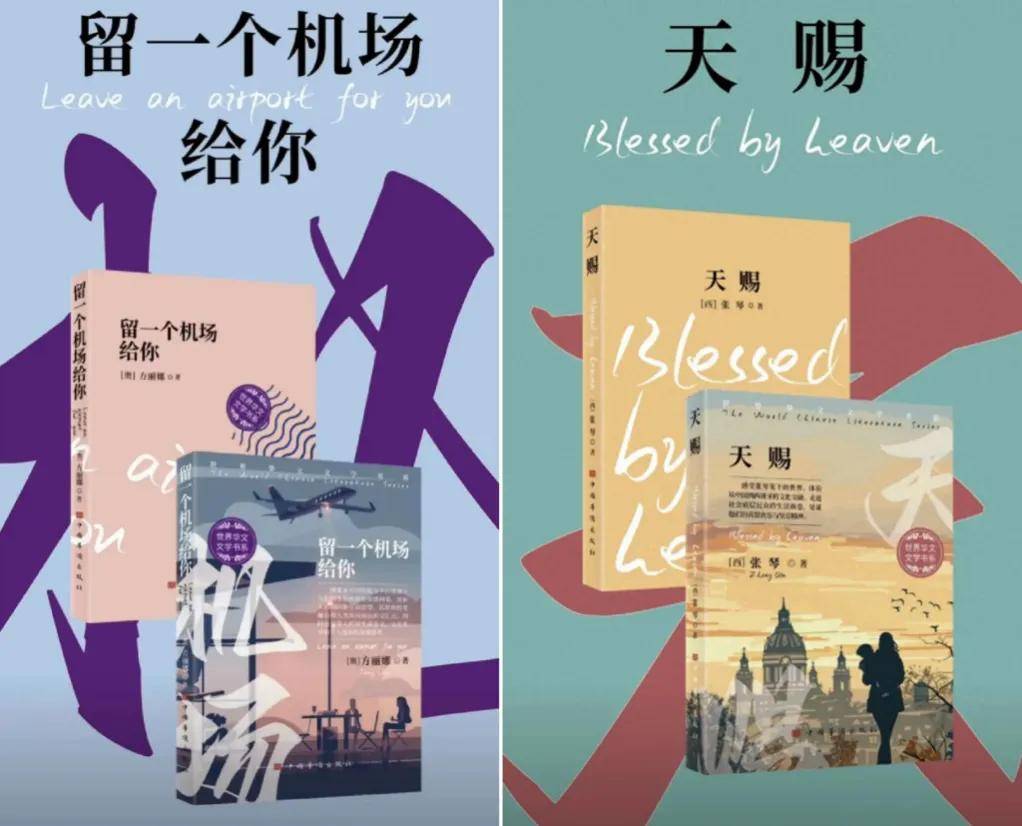

成本和效率成为传统行业被AI淘汰的核心原因,出版社编辑也是淘汰位的常见选手。2024年,中国华侨出版社就正式引入了数传集团的“AI编辑工作室”,出版社后续的多部出版图书均由“AI画师”完成了封面设计。

AI画师设计的书封

AI画师设计的书封

除了语言、图像,备受AI冲击的还有数据相关的岗位,这类岗位通常与金融、风险分析挂钩,在以往几年是高薪的代名词。但根据麦肯锡2024年研究显示,这类年薪超过20万美元的高薪岗位反而更容易受AI影响。这是因为当前的AI特别擅长处理基于规则和数据的分析、判断和创作任务——这恰恰是传统高薪知识岗位的核心竞争力。

AI正在重新定义就业市场,展开对传统行业的 “效率革命” 。1912年,经济学家约瑟夫·熊彼特在其著作《经济发展理论》中提出“创造性破坏”这一概念来描述创新使原有技术和企业变得过时落后的过程。“创新意味着生产资源的新组合。从全社会范围看,一些企业家新组合的成功,必然意味着原有组合方式的淘汰。”因此,熊彼特将由企业家精神驱动的这种创新活动归纳为“创造性破坏”并指出,这种“破坏力”正是经济发展的根本动力。我们今天则是在空前的规模上见证和经历这种“破坏力”。

那么AI会杀死传统行业吗?众多专家学者的回答是统一的:不会。

首先,金字塔尖的许多工作仍然需要人工的参与。依旧以翻译行业为例,英国译者Thomas Bunstead就表示,“尽管接受英国作家协会调查的译者有三分之一认为人工智能抢走了他们的饭碗,但文学翻译领域仍掌握在人类手中。”

国内的学者也有类似的看法,华东师范大学法语系教授袁筱一指出,AI 翻译虽然能搞定信息类文本,但在文学翻译中根本没法复制人类译者的“文学性”和“主体性”。比如翻译诗歌时,AI能准确转换文字,却抓不住诗人隐藏在隐喻里的情感。

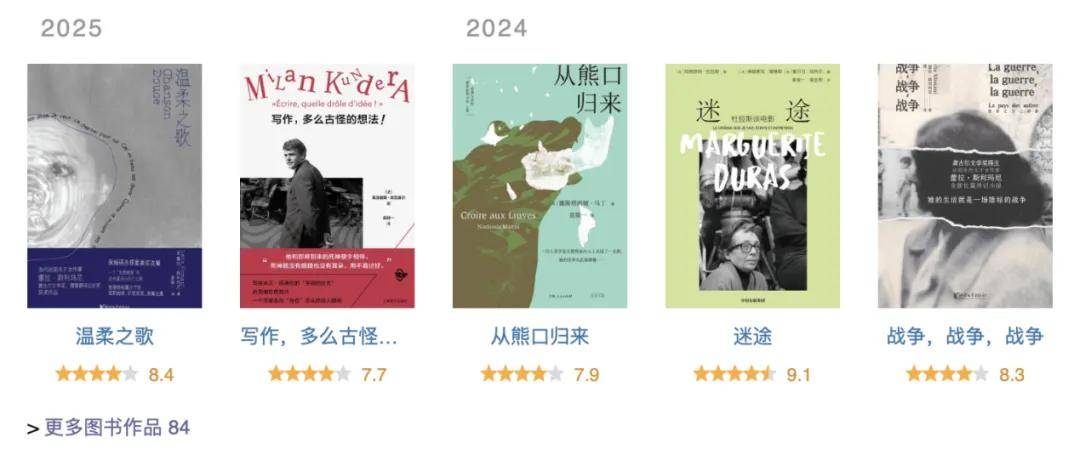

袁筱一近期译作

袁筱一近期译作

可见,即便是在受AI冲击的“高危”行业,金字塔尖还是有生存空间的。斯坦福大学经济学教授马修·杰克逊在《人类网络:社会位置决定命运》一书中指出,受技术影响,劳动者竞争力呈现出强者愈强、两极分化的“马太效应”。“许多创新正在取代劳动力,只有拥有最高技能的人例外。水平最高的人士看到自己的技能被现代技术放大了:他们可以做出更重大的发现,接触更多人群,完成以前做不到的任务。而中低技能的人却正在被技术取代和排斥,形成鲜明对比。”

劳动力构成结构的变化并不像生产率进步那样快。因此,技术的不断进步导致顶层劳动力短缺,“工资差距拉大,而且必然持续下去。”

同时,作者还提出了有趣的观点:劳动力需求会向两个极端集中。“生产率的爆发式增长并未消灭对低技能员工对需求。两个极端的劳动力需求都在增长:需要很高技能的设计与管理等工作,以及只需要很低教育和经验的极简单工作。”

在被AI“干掉”的同时,尽量学会驾驭AI工具

即便被AI抢走了饭碗,也无需焦虑。一个行业的落寞并不意味着一个人的职业生涯走到终点,在自由市场中,求职者大可以调节自身以适应新的职业。

历史证明,每一次技术革命最终都会在推动社会发展的同时创造出更多新的就业机会。就像汽车的出现,虽然淘汰掉了人力车夫,但也带来了司机、汽修工等新岗位。计算机的普及,虽然淘汰掉了打字员,但也衍生出了程序员、UI 设计师、数据分析师等新职业。类比现在的情况就是,驾驭AI也能够获得新的工作机会。

袁筱一教授表示,与AI合作才是未来翻译行业的发展趋势,“AI可以作为人类翻译主体的‘伙伴’存在,是人类翻译主体的一个友好、耐心的协商者。”

中国翻译协会《2025全球翻译行业发展报告》也印证了此趋势:54%的翻译公司认为AI对业务有益,较 2023 年提升13个百分点;80%的全球头部翻译企业已启用生成式AI工具。

教育行业也给出了顺应该趋势的反应,比如北京科技大学与北京外国语大学合作推出“英语+人工智能” 双学位项目,上海外国语大学新增AIGC与翻译实践等专业核心课程。

根据麦肯锡的最新研究,AI每年可为全球经济带来高达4.4万亿美元的增长,相当于再造一个英国的GDP。这份增长红利,本质上就是“AI 技能持有者” 的机会红利。

说白了,未来找工作,“会用AI”可能不是“加分项”,而是“必会技能”,就像现在找工作会用电脑一样稀松平常。

参考数据:

时代财经:AI岗平均月薪4.7万起,大厂秋招疯狂抢人

中国翻译协会:《2025全球翻译行业发展报告》

法治日报法学院:袁筱一谈人工智能在文学翻译中的应用——需要保持审慎的态度

AI出版传媒商报:AI编辑改变出版业?第一批尝鲜AI的出版编辑来了!

《环球》杂志:AI浪潮下的职业革命

撰文 | 邓文静

编辑 | 钱琪瑶

*本文为BOOK方物独家原创内容

未经BOOK方物授权不得转载,欢迎分享转发