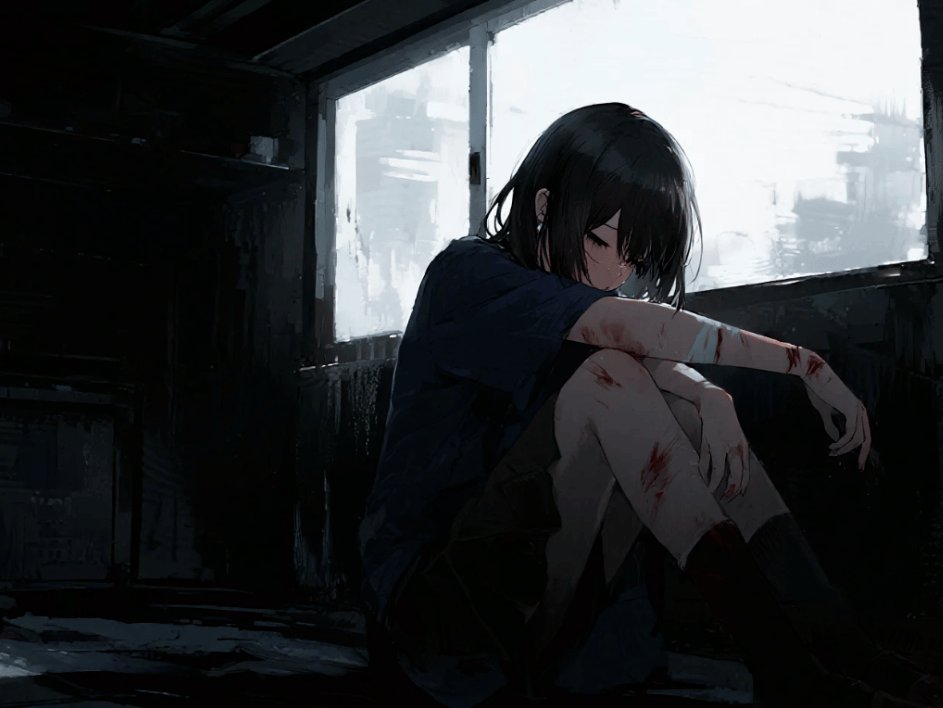

“我不是想死,只是不知道怎么活。”

这句话,17岁的小雅(化名)轻声说出时,

医生停顿了两秒——

她的目光很平静,却藏着太久的绝望。

5年前,父母离婚后,妈妈工作更忙了,常常深夜才回家,小雅想跟妈妈说朋友间的矛盾,但妈妈总是说:“我都快累死了,别烦我了。”

她开始睡不好觉、情绪低落、常常无端哭泣。

初一那年,她吞下了家里一堆药,没人知道她试图“安静离开”,只是昏睡、呕吐,然后第二天继续假装一切正常去上学。

她用“自我调整”对抗长达5年的情绪黑洞。

直到半年前,唯一的朋友转学,她彻底失去了“撑下去”的理由。

她开始听到有人喊自己名字,四周却没人;出门时极度紧张,感觉所有人都在看她、议论她;她用划伤手臂来缓解内心崩溃的情绪。

“每次出门都像打仗,我怕极了同学的眼神。”

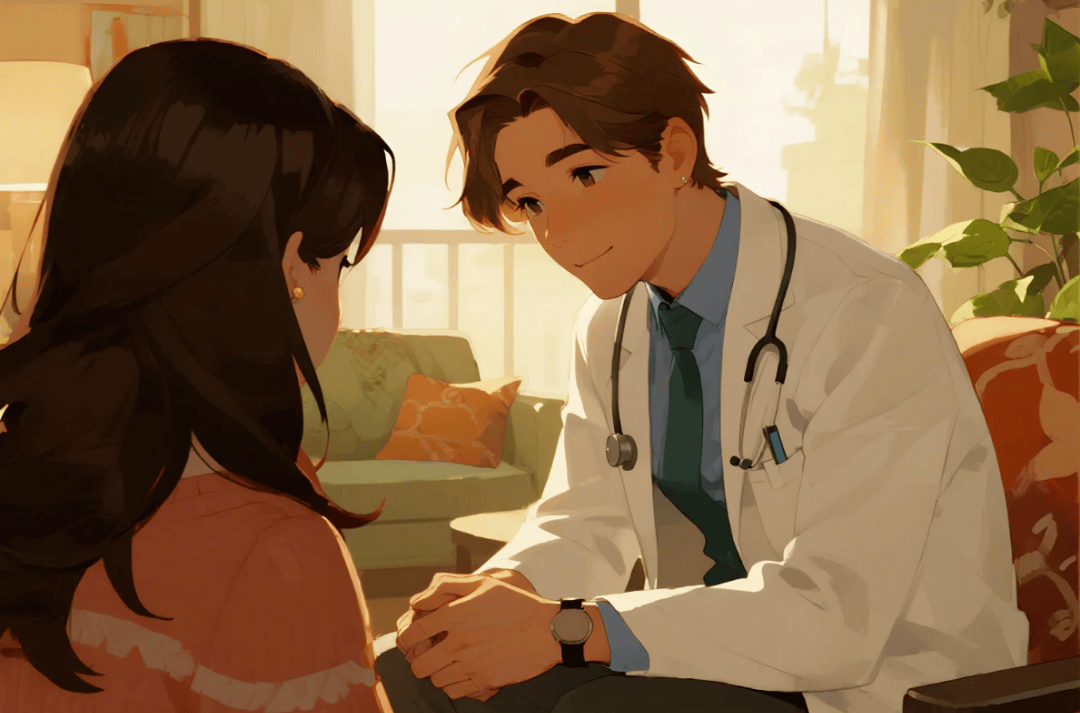

这一次,她终于走进了重庆95医院。

01

我们为她制定的“重启路径”

▼

个体化方案

医院心理团队第一时间为小雅建立“心理治疗 + 情绪调节 + 家庭支持 + 康复训练”的综合干预计划,目标只有一个:帮她重新找到活下去的感觉。

通过专业会诊,她被诊断为“抑郁发作伴焦虑状态”,并出现感知偏差及明显社交回避。心理治疗师建立稳定关系后,采用阶段性干预,帮助她识别长期压抑背后的核心信念:“我不配被爱”“我不值得活下去”。

02

用艺术和团体,唤醒感知

▼

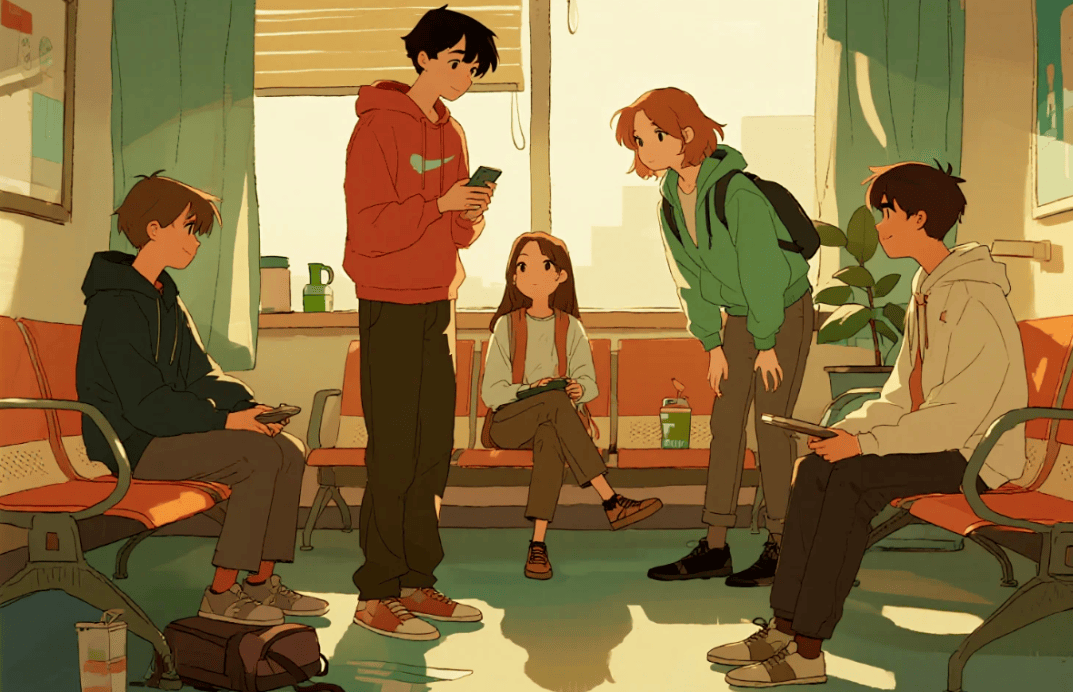

成长康复治疗:

她加入成长康复小组,在每个安静的午后画下那条“被自己困住的小鱼”。我们陪她唱她喜欢的歌,在涂鸦墙上写下“我想变好”。她开始能在团体中表达自己,也学会安静地倾听别人。

医生邀请妈妈参与家庭辅导,引导她看见女儿行为背后长期被忽略的情绪需求,也让她意识到:情感陪伴,有时比说教更重要。

“这么多年,我只顾自己伤心,却忘了她更需要被爱。”

妈妈忍不住泪流满面。现在,她每天都抱着女儿入睡,就像她小时候那样。她开始明白,孩子爱最需要的不是说教,只需要安静地陪在身边。

给家长的提醒:

孩子不是突然变了,只是压抑太久终于撑不下去了。

他们的崩溃,可能不吵不闹,只是变得沉默、失眠、无精打采,不再期待,也不再表达。

别等孩子开口才去重视,别把“懂事”误当作“没事”。

重庆九五医院作为国家青少年心理健康服务标准化试点单位,拥有四维一体诊疗体系和多学科专家团队,提供从“病前干预、病后治疗、出院康复、居家回访”的全程守护。