曾与美国分庭抗礼的超级大国苏联

最终却走向了分崩离析的结局

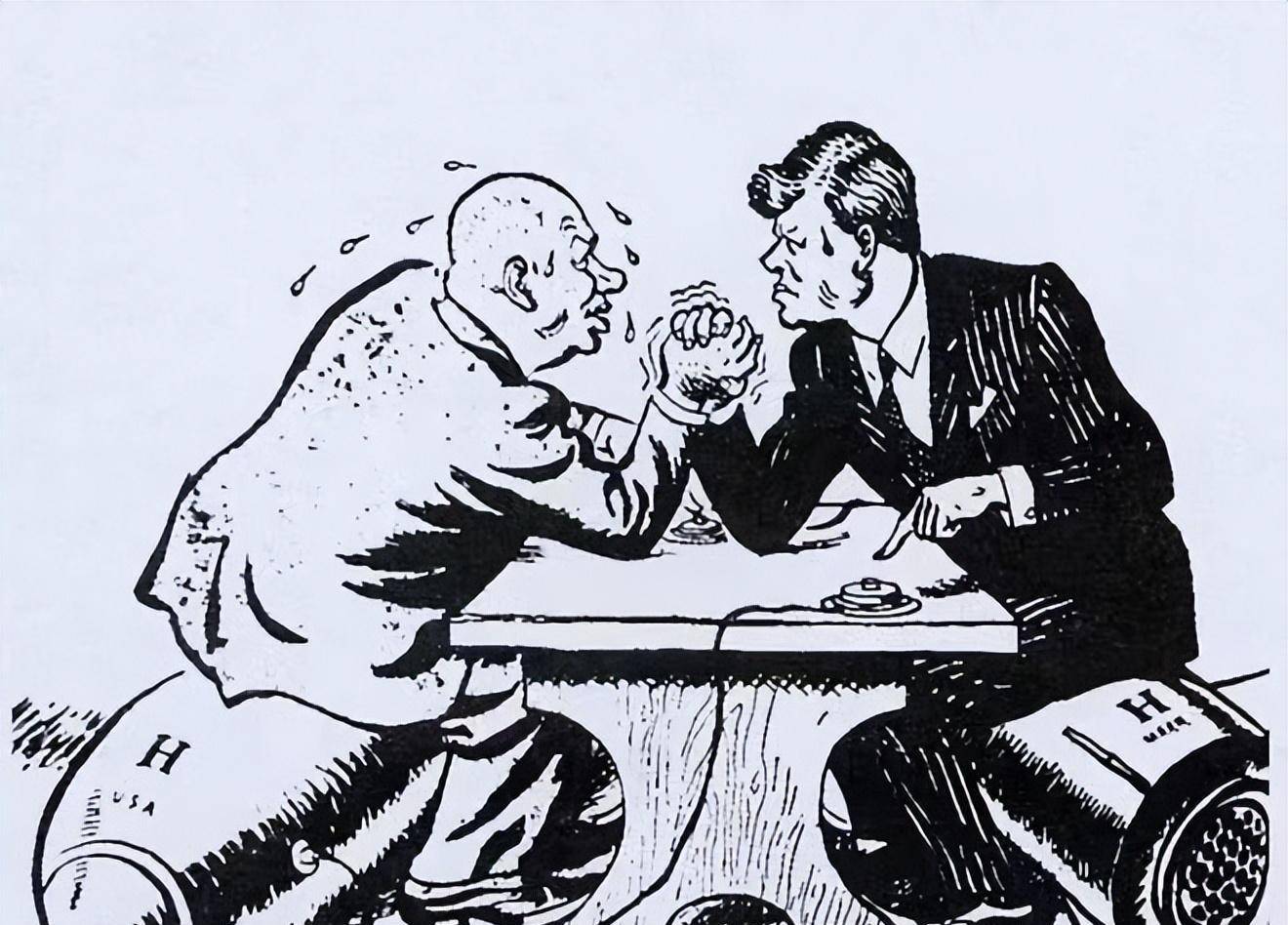

在20世纪的历史舞台上,苏联曾是一个令世界瞩目的超级大国。这个由15个加盟共和国组成的联邦制国家,在鼎盛时期拥有与美国抗衡的强大实力。然而历史的发展往往出人意料,这个曾经的世界一极最终在1991年轰然解体,分裂成15个独立国家。作为主要继承者的俄罗斯,虽然勉强保住了大国地位,但已不复当年的荣光。

苏联经济崩溃的根源究竟何在?这个问题值得我们深入探讨。事实上,苏联的经济危机绝非一朝一夕形成的,而是长期积累的结构性问题的总爆发。

独特的政治经济体制

苏联的政治体制具有鲜明的特色。作为一个联邦制共和国,它由多个加盟共和国组成,这种特殊的国家结构为其在冷战时期领导社会主义阵营提供了制度基础。各加盟共和国原本期望跟随老大哥共享繁荣,但现实却事与愿违。

建国之初,苏联就进行了彻底的经济体制改革。当时全球主要国家的中央银行都是私有制,货币发行权掌握在资本家手中,政府常常受制于金融资本。而苏联却开创性地实现了中央银行国有化,将金融主权牢牢掌握在政府手中。

然而,新生的苏维埃政权如同蹒跚学步的孩童,面对欧洲资本主义国家的经济围剿显得力不从心。就在政府高层为金融主权行使问题焦头烂额之际,一个意外转机出现了——从沙俄冬宫夺取大量黄金的叛军主动归顺。在国际金本位制盛行的年代,这批黄金的注入让苏维埃政府真正掌握了央行的主导权,为共产主义制度在苏联的扎根奠定了经济基础。

战后重建与畸形发展

二战给苏联带来了深重灾难。虽然凭借战前在军工领域的积累,苏联最终以战胜国的姿态屹立于世界舞台,但这场胜利代价惨重。大量青壮年战死沙场,导致战后劳动力严重短缺。面对这一困境,斯大林推行了机械化生产,斥巨资引进国外先进技术设备,使经济得以快速恢复。

战后苏联的国际地位显著提升,成为与美国并驾齐驱的世界强国。但片面发展重工业的战略埋下了隐患。政府将绝大部分资源投入军工领域,轻工业和农业遭到严重忽视。在农业领域推行的集体农庄制度,更成为日后经济危机的导火索。

经济危机的全面爆发

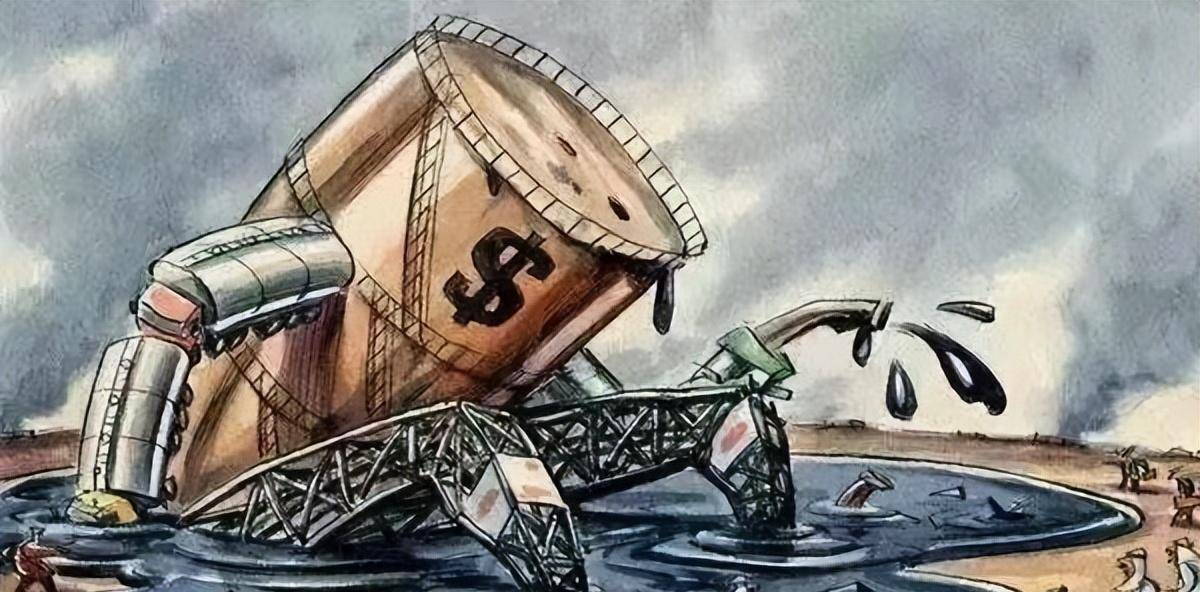

进入1980年代,苏联经济开始显现颓势。到1986年,经济已濒临崩溃边缘。政府虽试图改革转型,但为时已晚。国际大宗商品价格暴跌使苏联经济雪上加霜,短短两年内GDP骤降25%。

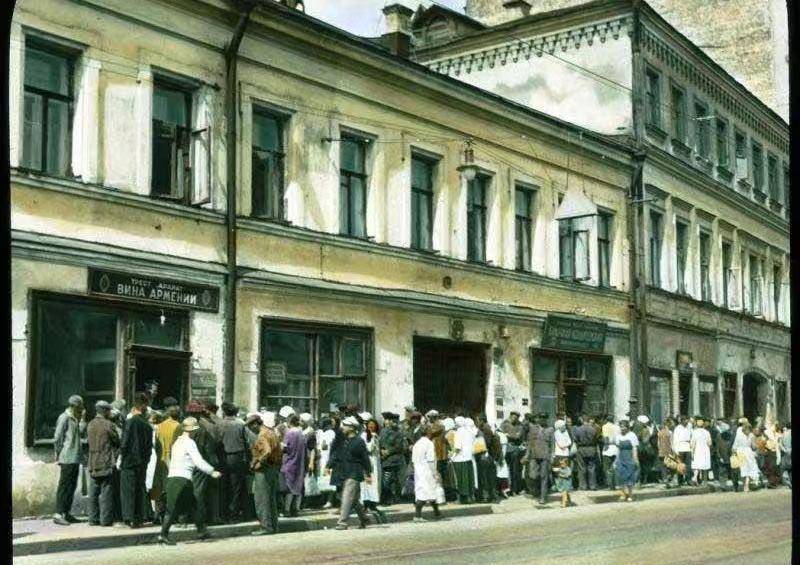

1990年,苏联经济彻底失控。恶性通货膨胀肆虐,外债高筑,民众生活水平急剧下滑。卢布贬值近100倍,购买力荡然无存。商店门前排起长龙,1000卢布竟买不到一个面包,民众只能靠土豆果腹。1991年底,这个曾经的超级大国最终走向终结。

俄罗斯作为主要继承国,虽然继承了苏联的海外资产和外交机构,但同时也背上了沉重的债务负担。苏联的兴衰历程,给后世留下了深刻的历史启示。