在地铁、公交,甚至是公园的长椅上,总能看到一个个熟悉的身影:低头刷手机的“低头族”。过去,人们总调侃说这是年轻人的“专利”,可如今,父母辈、甚至爷爷奶奶辈也纷纷加入了“刷屏大军”。视频、朋友圈、短剧、广场舞直播……中老年人玩起手机来,可一点也不输年轻人。

全因死亡降22%,心血管死亡降28%

但上网时间不是越多越好

很多人担心,天天盯着屏幕是不是有损健康?然而,出乎意料的是,一项发表在JAMDA的最新研究[1]却发现:中老年人规律上网,不仅不会“折寿”,反而和全因死亡及心血管死亡风险的显著降低有关。

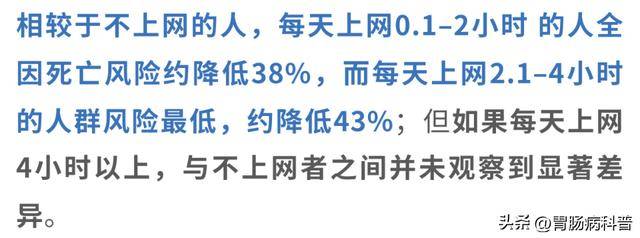

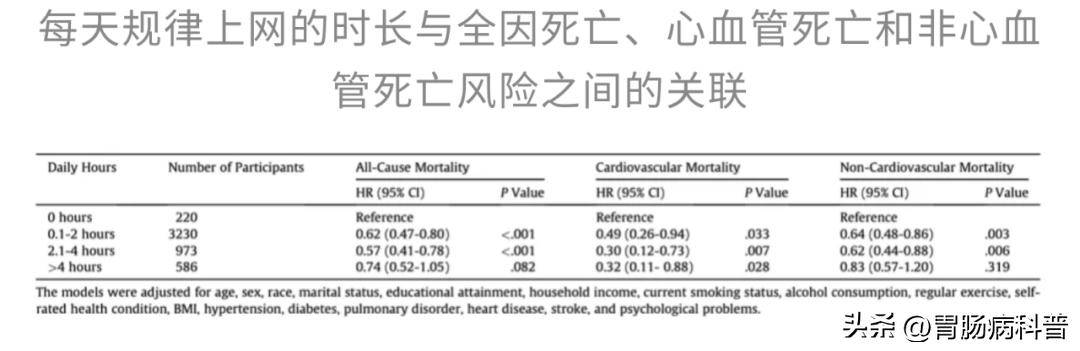

不过,上网时间并非越多越好,其与死亡风险之间存在着U型关系:适度上网受益最大。

研究者认为,这并非鼓励“多刷多健康”或把具体时长当成“标准”,长时间上网往往伴随久坐、减少线下社交和运动,这些负面行为可能抵消上网带来的好处。

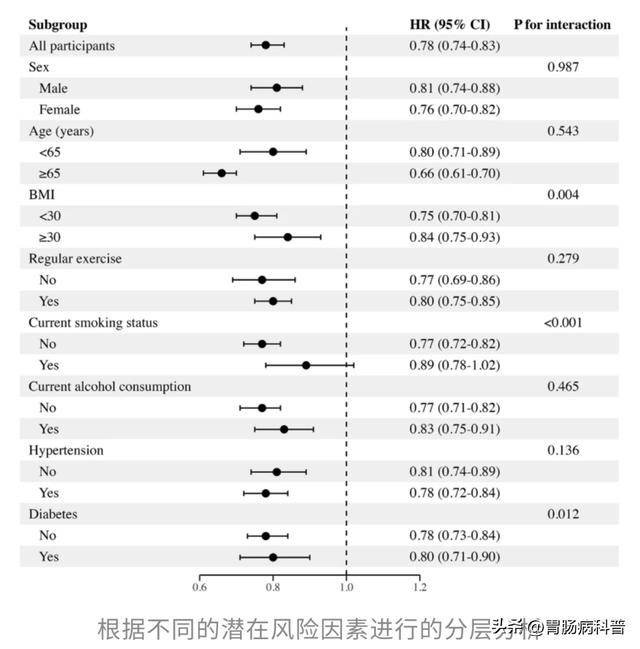

为了更深入地理解这一现象,研究团队还进行了亚组分析,看看不同人群之间是否存在差异。结果显示,这种上网带来的“小红利”在不同人群中大体一致:无论男女,年龄是65岁以下还是65岁以上;无论是否经常锻炼、是否饮酒,甚至是否患有高血压或糖尿病,规律上网的保护性信号普遍存在。

这意味着,上网的积极作用似乎并不依赖于这些常见的健康或生活方式因素,反而更像是一种独立的保护因素。换言之,哪怕起点条件不同,“适度刷屏”似乎都能在一定程度上为长寿加分。

为什么规律上网有益健康呢?研究人员进一步解释道,上网让健康信息触手可及,悄悄提升人们的健康意识;还能舒缓抑郁、保持头脑灵活。并且,它还打破了孤独感,让人与人之间的连接更紧密。

总的来说,这项研究提示,规律上网与中年和老年人群体中全因死亡风险和心血管死亡风险降低显著相关,且这种关联不受年龄、性别、规律运动或当前饮酒习惯的影响。

三件套加持,

认知退化风险暴跌75%

事实上,很多人谈起上网,总会冒出一个担忧:刷屏刷多了,会不会把脑子刷坏?这种说法甚至有个学名——“数字痴呆症假说”。它的逻辑并不难懂:遇到问题第一反应是上网搜索,动脑的机会越来越少;再加上短视频、新闻、八卦信息接连轰炸,注意力也被切得七零八落,似乎大脑真的在被一点点“刷成豆腐渣”。

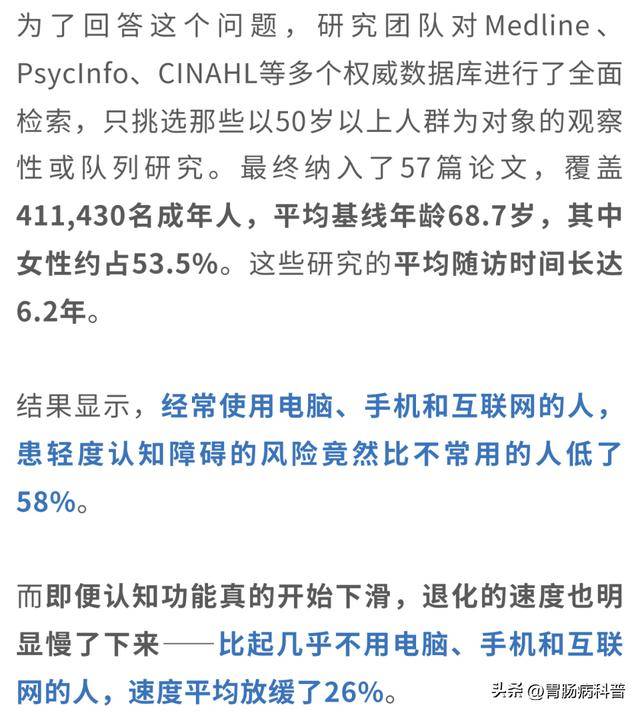

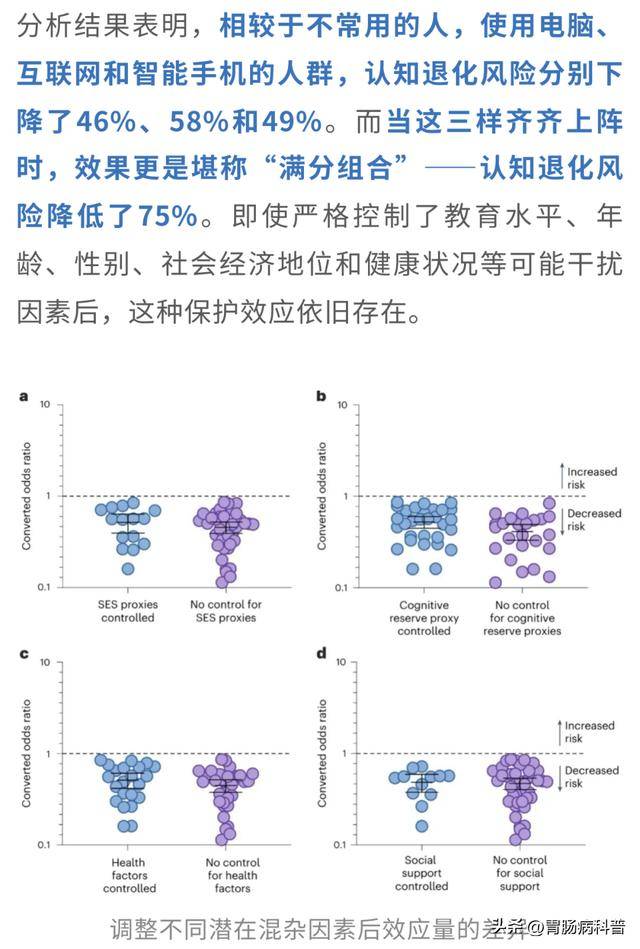

然而,另一项发表在Nature Human Behaviour的研究[2]却向这一观点泼了盆冷水。研究发现,中老年人日常使用手机、电脑、互联网等数字技术,反而与更低的认知障碍风险相关。

到底是“越刷越傻”,还是“大脑保护伞”?

这就像是一场漫长的人生马拉松,当别人已经开始“脑力滑坡”,经常用电脑、手机和互联网的人却还能稳住节奏,思路清晰、反应在线。

为了更细致地了解“谁最护脑”,研究还专门比较了不同类型的数字技术“护脑”情况。

看来,刷手机、上网等可不是“让脑子生锈”的坏习惯,反而暗藏不少护脑的玄机。研究人员指出,这背后至少有三重妙用:一方面,哪怕只是转个账、输个验证码,都在无形中锻炼着记忆力、注意力和信息处理速度;另一方面,手机让社交变得随时随地可达,老年人们通过视频、微信和朋友保持联系,情绪更稳定,认知表现也更亮眼;而且,即便已经出现轻度认知障碍,借助手机设提醒、导航、管理日程,也能像搭上“数字脚手架”,稳住日常生活功能,从而延缓退化。

夜间刷手机,还能缓解抑郁情绪?

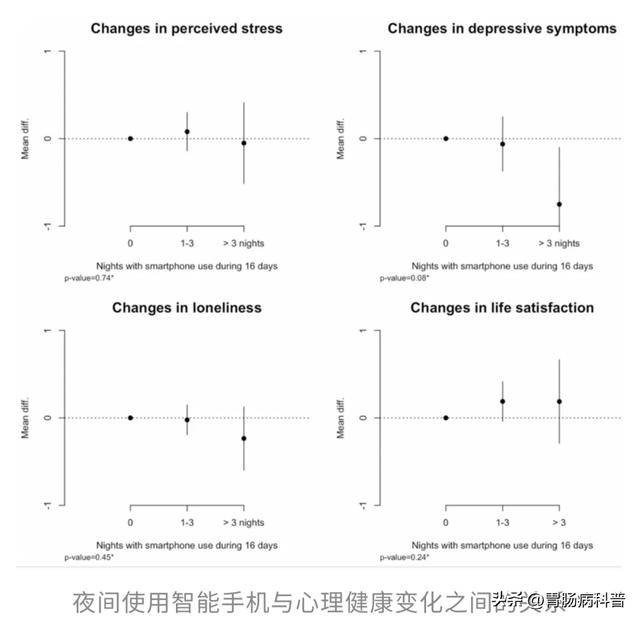

如今,越来越多的人习惯睡前刷手机。但传统观念认为,这可能扰乱睡眠,进而影响心理健康。然而,一项发表于Nature子刊Scientific Reports的研究[3]发现,夜晚玩手机的人,抑郁情绪反而得到了缓解。

经过四个月的随访,研究发现,夜晚使用手机与参与者的感知压力、孤独感以及生活满意度之间并没有显著关联。然而,令人意外的是,与从未在夜晚使用手机的参与者相比,那些夜间使用手机超过三晚的人,抑郁症状在随访期间反而有所减轻。

为了确保这一发现的稳健性,研究团队进一步分析了随访期长短对结果的可能影响。结果显示,无论随访期长短,夜晚使用手机对抑郁症状的变化影响都保持一致。也就是说,夜晚使用手机对心理健康的影响具有一定的时间稳定性,并未显示出明显的长期负面影响。

也确实如此,每到夜深人静的时候,我们总忍不住躺在床上玩手机,刷屏似乎已经成为难以割舍的睡前仪式。不过,很少有人意识到,浏览的内容类型其实可能在悄悄影响我们的情绪。发表在Nature Human Behaviour的一项研究[4]揭示了一个有趣现象:网络内容和情绪状态之间存在双向关系。当人们沉浸在负面新闻或社交媒体上的负能量帖子时,情绪往往会变得更糟;而当心情本身低落时,人们又更容易去浏览这些负面内容,从而陷入恶性循环,让情绪进一步恶化。