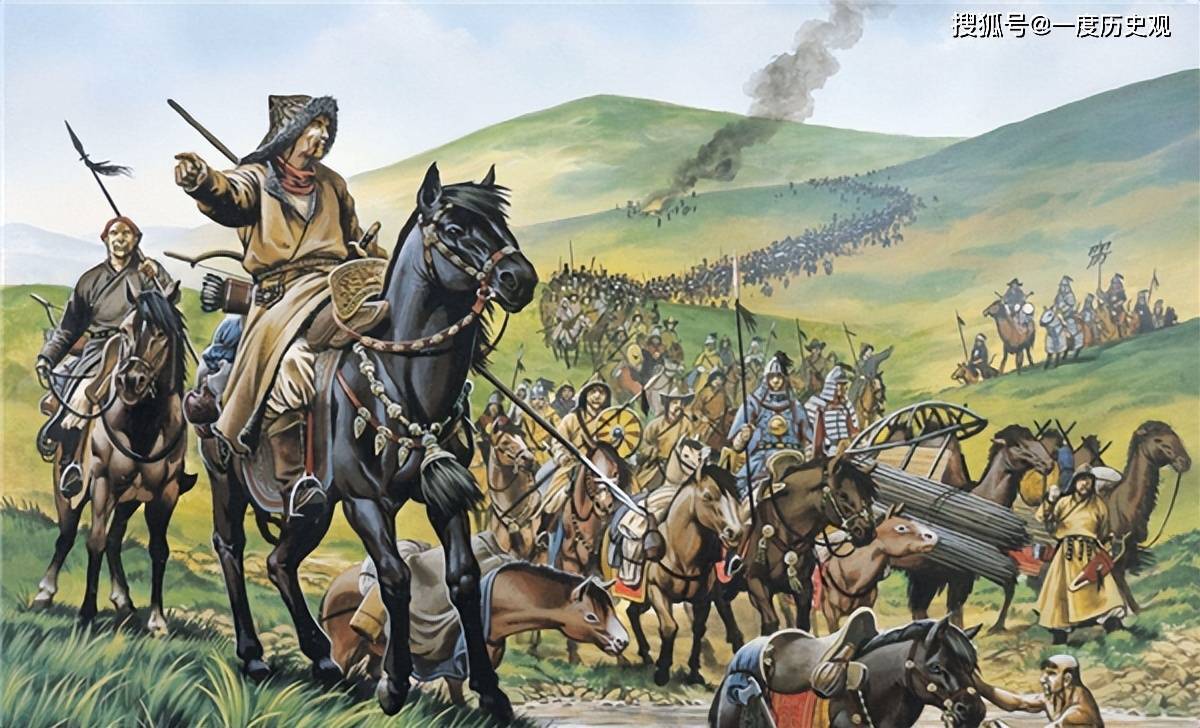

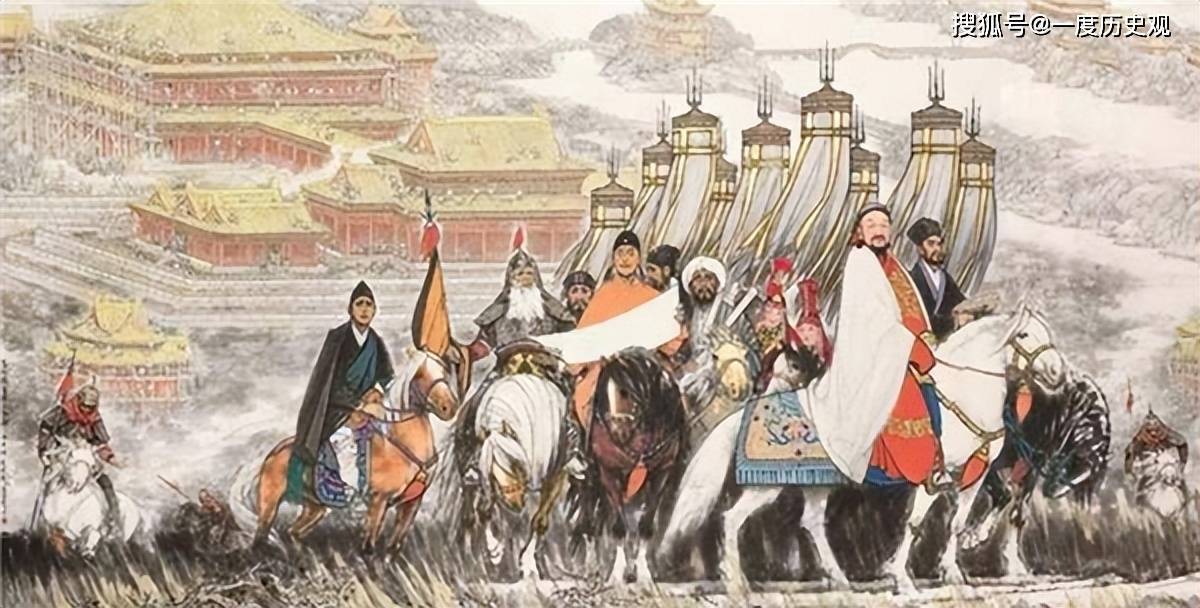

成吉思汗,被誉为一代天骄。书本中我们常看到这样的描述,仿佛他骑马弯弓、驰骋草原的英姿历历在目。成吉思汗不仅是蒙古的第一位可汗,而且他所创立的庞大帝国,也为后来的蒙古历史奠定了基础。接着,他的孙子忽必烈继承了祖父的伟业,成了元朝的开国皇帝,建立了大元帝国。然而,尽管成吉思汗的领导力无与伦比,元朝却并未长久。这个曾一度辉煌的朝代,仅仅存在了百余年。元朝的短命,很大程度上源于其内部复杂且混乱的继承制度。

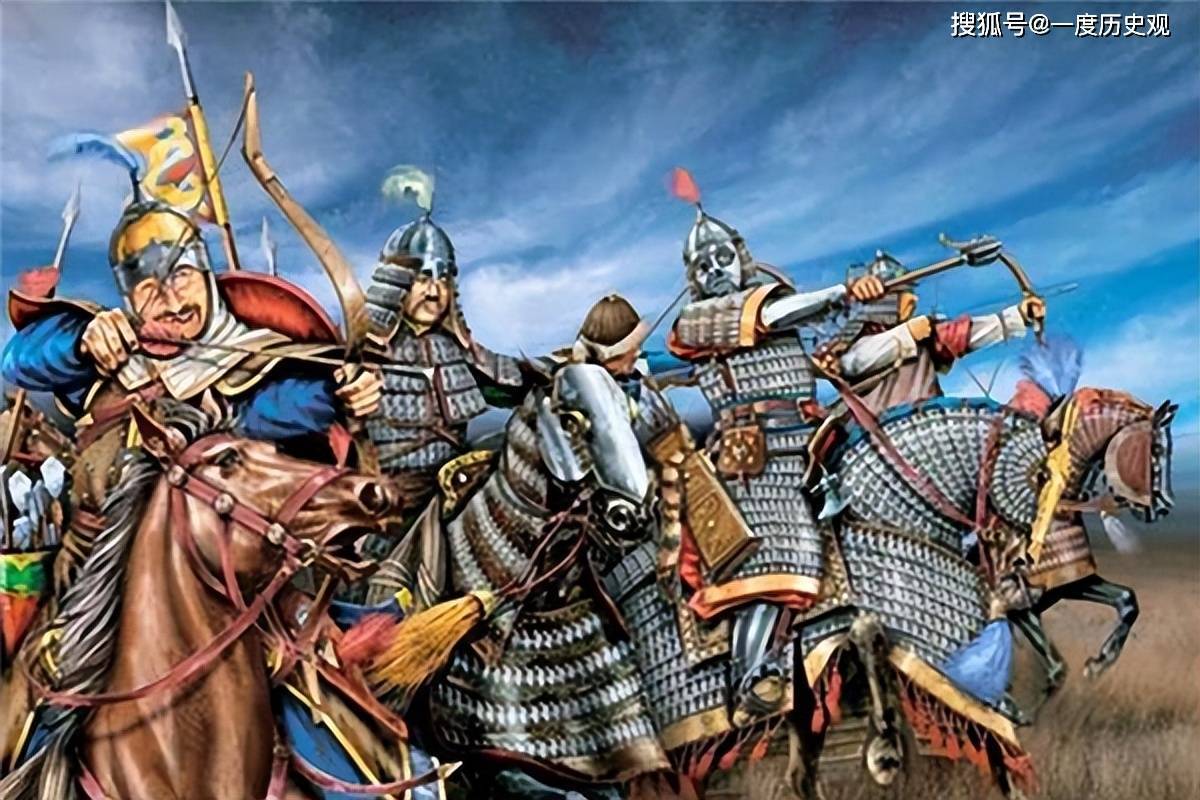

想要深入了解元朝的继承问题,我们需要先从蒙古的传统制度谈起。生活在辽阔草原上的蒙古人,与中原地区的文化和生活方式截然不同。由于他们的生活方式以游牧为主,继承制度自然也有其独特之处。与中原地区的“父母在,不分家”的思想不同,蒙古的家庭结构呈现出一种完全不同的形式。当父亲还在世时,成年子女就已经被鼓励离开家门,去建立自己的家园,而且年纪越大的儿子,离得越远。虽然子女们带走了一部分财产和牲畜,但大部分家产依然保留在家里,作为家族的基础继续存在,特别是最小的儿子会继承这些家产。蒙古人将家族的小儿子称为“斡赤斤”,意为“火与炉灶的守护者”,因为他负责在父亲兄长们外出时守护家族财产,无法参与战斗的他,实则肩负起家族传承的重任。

然而,最小的儿子并不完全拥有这些财产的所有权,虽然他是家产的使用者。真正的决策权在一个被称为“忽里台大会”的集会中。最初,这个集会是蒙古部落聚集进行日常的交流、祭祀和娱乐活动,但随着时间的推移,它逐渐变成了一个推举新领导者的仪式。这意味着,蒙古部落的继承并不仅仅是由上一代领导者将财富和权力传给自己的小儿子,而是通过集体选举来决定继任者的身份。

以成吉思汗为例,他的最小儿子拖雷虽然在父亲在世时掌握了家中大部分的财富和土地,但在成吉思汗去世后,所有的财产和权力实际上是由忽里台大会来决定的。只有在新选出的大汗窝阔台同意之后,拖雷才能真正继承并管理家族财富。因此,成吉思汗家族的继承权并非仅仅由父亲传给儿子,而是需要部落的集体意志来做出选择。

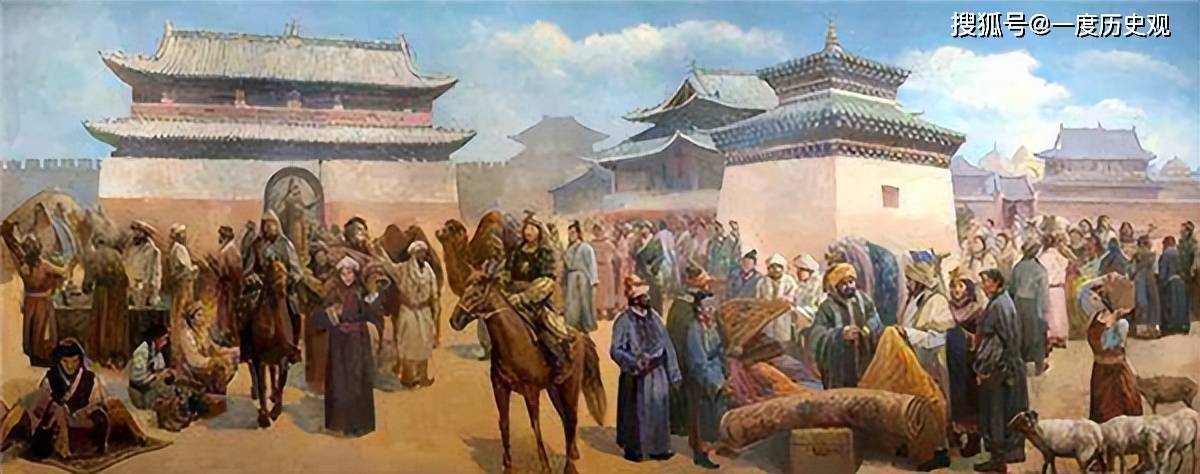

元朝建立后,忽必烈在继承制度上做出了更复杂的变革,融入了更深的汉文化元素。忽必烈是少数民族出身,虽然他建立了元朝,但他接受了中原的许多政治和文化理念,继承制度便是其中之一。在中国传统的继承制度中,历代朝代普遍遵循“嫡长子继承制”,即皇后的长子通常是继承人。如果没有嫡长子,则优先考虑正统的长子。这一制度几乎贯穿了中国的历史,成为了帝位继承的重要法则。

因此,元朝在忽必烈的领导下形成了三种继承方式的交织。除了蒙古的“幼子继承制”和“忽里台大会”制度外,汉地的嫡长子制度也在其中占有一席之地。这三者的混杂,导致了元朝的皇位继承充满了复杂性和不确定性。忽必烈尽管尝试推行嫡长子制度,选定自己的嫡长子为继承人,但并未得到蒙古旧臣的认可。这些蒙古贵族认为,只有通过忽里台大会的选举,才能真正决定谁是合适的继承者。

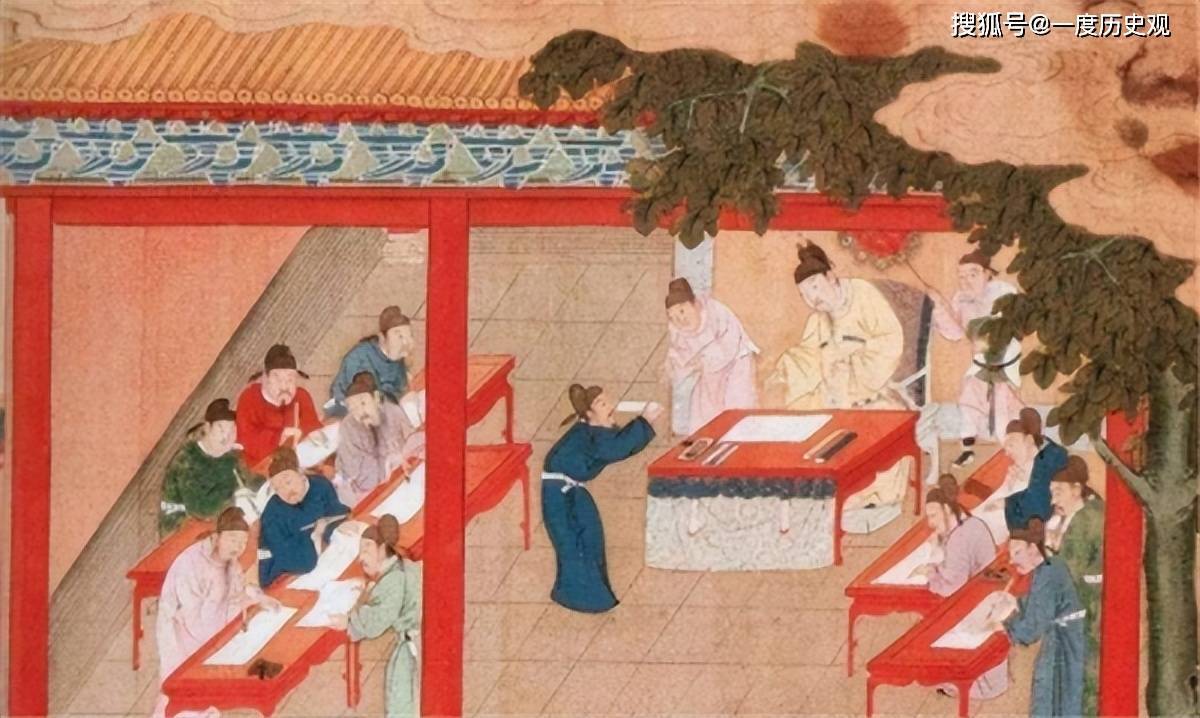

元朝皇位继承的混乱并不仅仅是制度冲突所造成的。除了继承制度的不完善,还有许多内外因素影响了继承的结果。首先是元朝的诸侯。许多元朝的诸侯不仅是成吉思汗的老部下,还掌握着军权。他们参与了忽里台大会的决策,甚至可能左右皇位的继承。例如,元朝第四位皇帝爱育黎拔力八达的继位,便在他的兄长变卦后发生了改变。原本支持他的兄长突然决定废除他,自己上位。

其次,后宫对元朝皇位继承的影响也不容忽视。在传统的中原帝国中,后宫不得干政是成文的规矩,但在元朝,这一规定却显得松动。许多元朝的皇后对继位问题有着巨大的影响力,甚至能够暗中操控忽里台大会的决策,选定符合她们意愿的继承人。

此外,还有权臣的干扰。在元朝历史上,许多皇帝在位时都被权臣所控制。权臣往往偏爱年幼的皇子,因为这些皇子更易于被操控,成为他们的傀儡。因此,很多皇位继承的决定背后,实际上是一些权臣的私心。

综上所述,元朝的皇位继承问题源于多方面的因素。从蒙古的继承习惯,到中原的嫡长子制度,再到内部的政治斗争,种种复杂因素交织在一起,最终导致了皇位继承的混乱。对于今天的我们来说,这也许是一个深刻的教训。无论是个人抉择,还是国家治理,都应当从实际出发,深入思考,平衡各方力量,避免因内外矛盾而使局面陷入无法自拔的困境。