湿疹是临床常见的慢性复发性炎症性皮肤病,以对称分布的多形性皮损伴剧烈瘙痒为特征。

中医称为“湿疮”,根据部位有不同命名:发于耳周为“旋耳疮”,肘膝屈侧为“四弯风”,小腿为“湿毒疮”。

其病机为禀赋不耐,脾失健运,湿热内蕴,外感风邪。急性期以湿热浸淫为主,慢性期则见血虚风燥。

夏季湿疹多因暑湿邪气侵袭,加之脾虚湿蕴、饮食不节、起居失常等因素诱发。

湿热型湿疹主要表现为皮肤红肿、密集水疱、渗液明显,伴剧烈瘙痒,抓破后流津,常伴口干口苦、小便短赤,舌红苔黄腻,脉滑数。

基础方药

苦参:性寒味苦,清热燥湿、杀虫止痒,为皮肤病常用药。

黄柏:性寒味苦,清热燥湿、泻火解毒,善清下焦湿热,改善湿疹渗液。

地肤子:性寒味辛苦,清热利湿、祛风止痒,专治皮肤瘙痒。

辨证加减

渗液多:加苍术、马齿苋,增强燥湿收敛功效。

红肿灼热:加金银花、蒲公英,加强清热解毒功效。

瘙痒剧烈:加白鲜皮、蛇床子,增强祛风止痒功效。

皮损肥厚:加丹参、当归尾,活血润燥。

药液制备

01

将药材放入锅中(非金属锅,砂锅最好),加入约2~3升冷水,浸泡30分钟。

02

大火煮沸后,转小火慢煎20分钟。使有效成分充分溶出。

03

将药液过滤,去除药渣,倒入干净的盆中。

04

待药液自然冷却至温热。如果浓度高或感觉刺激,可加入适量温水稀释。

使用方法

浸泡法:将患处(如四肢)直接浸泡在药液中15~20分钟。

淋洗法:用毛巾或纱布蘸取药液反复淋洗患处。

湿敷法:用4~6层无菌纱布浸透温热药液,拧至不滴水为度,敷于患处,保持温热和湿润(可定时蘸药液或覆盖保鲜膜防止过快干燥),每次15~20分钟。

注意事项

1.每日1~2次(通常建议晚上一次即可),7~10天为一个疗程。症状缓解后可减至隔日一次或每周2~3次巩固。

2.首次使用前,取少量冷却的药液涂于前臂内侧或耳后小片皮肤,观察24小时,无红肿痒痛等过敏反应再大面积使用。

3.务必待药液冷却至温热再使用,过烫会刺激皮肤加重炎症。

4.若湿疹处有大面积糜烂、破溃、渗血,慎用此方或稀释后短时湿敷,以免刺激。

5.煎药锅、洗浴盆、毛巾等需保持清洁,避免继发感染。

6.如使用后瘙痒、红肿反而加重,立即停用并清水冲洗干净。

日常防治,可取足三里、阴陵泉、曲池等穴,急性配大椎、肺俞,慢性加血海、三阴交。

01

足三里

足三里,足阳明胃经腧穴,在小腿前外侧,当犊鼻穴下3寸,距胫骨前缘一横指(中指)。

足三里为胃经的合穴和胃的下合穴,具有健脾和胃、通腑化痰、升降气机的功效。

按揉足三里既能健脾化湿,又能补益气血。

同时足三里又善行气、下气,可使体内、肌表湿浊从下而泄,对湿疹治疗和预防皆能发挥作用,可谓标本兼顾。

02

三阴交

三阴交,足太阴脾经腧穴,在小腿内侧,当足内踝尖上3寸,胫骨内侧缘后方。

三阴交为足太阴、厥阴和少阴的交会穴,具有健脾化湿、肃降肺气、调补肝肾的功效。

按揉三阴交穴,可通调脾、肝、肾三阴经,促进水湿运化,清除肌肤湿热,进而有效改善湿疹症状。

03

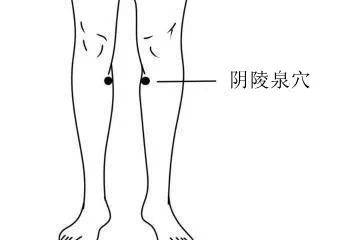

阴陵泉

阴陵泉,足太阴脾经腧穴,在小腿内侧,胫骨内侧髁下缘与胫骨内侧缘之间的凹陷处中。

阴陵泉为脾经合穴,具有健脾渗湿、益肾固精的功效,是人体祛湿的要穴,擅长治疗水湿疾患。

按揉阴陵泉,可提高脾的运化功能,促进机体水液代谢,减少体内水液停聚,进而消除肌肤体表的湿热,改善湿疹症状。

04

曲池

曲池,手阳明大肠经腧穴,在肘横纹外侧端,屈肘,当尺泽与肱骨外上髁连线的中点。

曲池为大肠经合穴,具有清热疏风、消肿止痒的功效,是治疗湿疹、荨麻疹的要穴。

按揉曲池穴,既能清肌肤湿气,又能化胃肠湿热,对外感六淫湿热或血虚风燥引起的湿疹皆能调理。

05

血海

血海,足太阴脾经腧穴,屈膝,在大腿内侧,髌底内侧端上2寸,当股四头肌内侧头的隆起处。

血海穴具有健脾化湿、调经统血的功效,为调理血症的要穴。

按揉血海穴,可养血润燥,使肌肤得到荣养,气血充盛则湿疹可愈。