在全球范围内,糖尿病已成为威胁公众健康的重大慢性疾病。

国际糖尿病联合会(IDF)最新发布的《糖尿病地图集(2025)》报告显示,全球成年人口(20~79岁)中,11.1%(即每9人中就有1人)患有糖尿病,超过4成的人并不知道自己患有糖尿病。

IDF预测,到2050年,每8个成年人中就有1个(约8.53亿)将患有糖尿病,增幅为46%。

https://idf.org/about-diabetes/diabetes-facts-figures/

而在这些骇人数字背后,还有一个更需要警惕的阶段——糖尿病前期。

它像一个“沉默的预警员”,多数时候没有明显症状,却可能悄悄将人推向糖尿病的深渊。

了解糖尿病的本质、尤其是糖尿病前期发出的信号,对预防和干预至关重要。

糖尿病:血糖与胰岛素的“失衡之战”

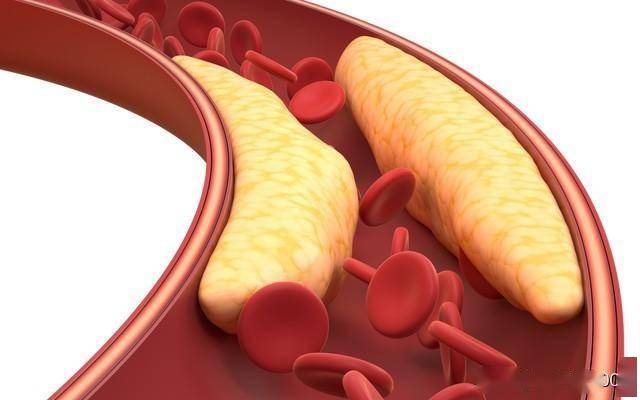

糖尿病的核心是血液中葡萄糖(血糖)水平异常升高。

当我们消化食物时,碳水化合物会被分解为葡萄糖,作为全身细胞的能量来源。

但葡萄糖进入细胞需要胰腺分泌的胰岛素“引路”——正常情况下,餐后血糖升高会促使胰腺释放胰岛素,胰岛素像一把钥匙,打开细胞大门,让葡萄糖进入并被利用,血糖水平随之回落。

糖尿病的发生,源于这一过程的“断裂”:

(1)1型糖尿病

属于自身免疫性疾病,免疫系统错误攻击胰腺中产生胰岛素的β细胞,导致胰岛素分泌不足或完全缺失。

葡萄糖无法有效进入细胞,只能在血液中堆积,身体被迫分解脂肪和蛋白质供能,并生成大量酮体,可能导致糖尿病酮症酸中毒(DKA),常伴随快速出现的症状。

(2)2型糖尿病

更常见的类型,始于细胞对胰岛素的抵抗——胰岛素“钥匙”失灵,细胞无法有效吸收葡萄糖。

胰腺为了维持血糖正常,会分泌更多胰岛素,长期超负荷运作后逐渐“疲劳”,胰岛素分泌不足,最终导致血糖失控。

糖尿病前期:糖尿病的“前奏”

糖尿病前期是介于正常血糖和糖尿病之间的过渡阶段,意味着身体的血糖调节机制已出现异常,但尚未达到糖尿病的诊断标准。

它通常(但并非总是)是2型糖尿病的先兆,却也是最具干预价值的阶段——及时发现并调整,甚至可以逆转这一进程。

(1)糖尿病前期的诊断:数值背后的警示

医生通过血液检测诊断糖尿病前期,常用指标包括:

A. 空腹血糖

空腹8小时后测量,正常水平低于5.6mmol/L(100mg/dL)。

5.6~6.9mmol/L(100~125mg/dL)为空腹血糖受损(糖尿病前期的一种类型)。

≥7.0mmol/L(126mg/dL)则可能确诊糖尿病(需非同日两次检测确认)。

B. 糖化血红蛋白

糖化血红蛋白反映过去3个月的平均血糖水平,无需空腹。正常低于5.7%;5.7%~6.4%为糖尿病前期;≥6.5%则可能为糖尿病。

(注:糖化血红蛋白诊断需排除贫血、溶血、慢性肾病等干扰因素,并结合临床判断)。

(2)糖尿病前期的信号:沉默中暗藏的“蛛丝马迹”

与1型糖尿病“来势汹汹”的症状不同,糖尿病前期往往“悄无声息”。

数据显示,每10名2型糖尿病患者中,就有6人在确诊前毫无症状。

但仔细观察,仍可能发现一些轻微异常。

A. 易疲劳

细胞无法有效利用葡萄糖,身体能量供应不足,常感到莫名疲倦。

一些人在兼顾工作与家庭事务时,总觉得累得直不起腰,以为只是操劳过度,直到体检才发现血糖早已超标。

B. 口渴与尿频

血糖轻度升高时,肾脏会尝试排出多余葡萄糖,带走大量水分,可能导致轻微口渴和排尿次数增加。

部分中老年人曾反馈,半夜总要起夜两三次,睡前明明没喝多少水,还总觉得喉咙干,起初以为是天气干燥,后来才知道是血糖在“报警”。

C. 伤口愈合变慢

高血糖会影响血液循环和免疫系统功能,小伤口或疖子可能需要更长时间恢复。

有人腿上长了个疖子,3个月都没好利索,涂了药膏也不见效,后来查出血糖偏高,调整饮食后才慢慢愈合。

D. 皮肤反复瘙痒

一些中老年人总觉得小腿皮肤发痒,抓得满是红痕,皮肤科检查也没发现过敏或湿疹。

直到因视力模糊就诊,才发现空腹血糖已达118mg/dL,属于糖尿病前期——高血糖导致皮肤组织糖含量升高,正是瘙痒的幕后推手。

这些信号容易被归咎于“工作累”“年纪大”等原因,从而被忽视。

但正是这种“不明显”,让糖尿病前期成为隐藏的健康隐患。

糖尿病前期风险因素:谁更需要警惕?

并非所有人都处于同等风险中,以下因素会增加患糖尿病前期的可能性:

(1)遗传与家族史

近亲(父母、兄弟姐妹)患有2型糖尿病的人群患糖尿病的风险会显著升高。

(2)种族

部分族群(如非洲裔、拉丁裔、亚裔等)属于高发群体。

研究显示,亚裔人群在体质量指数(BMI)较低时,就可能出现胰岛素抵抗。

(3)生活方式

肥胖(尤其是腹部肥胖)、缺乏运动、高糖高脂饮食等,会加剧胰岛素抵抗。

(4)年龄

45岁以上人群风险随年龄增长而上升,但若存在其他风险因素,年轻群体也需警惕。

忽视糖尿病前期:可能付出的代价!

糖尿病前期虽然可逆,但如果放任不管,后果不容忽视。

(1)进展为2型糖尿病

约10%的糖尿病前期患者会在1年内发展为2型糖尿病,一生中风险高达70%。

(2)并发症提前潜伏

即使未达到糖尿病诊断标准,高血糖也可能开始损害血管、神经等。

相比之下,1型糖尿病(尤其儿童/青少年起病型)因起病急骤、症状典型(如极度口渴、体重骤降、频繁排尿、乏力等),反而不易被长期忽视。

但延误治疗可能引发糖尿病酮症酸中毒,导致昏迷甚至危及生命(1型糖尿病无“前期”阶段,确诊后需终身胰岛素治疗)。

糖尿病前期的干预:逆转风险的关键!

幸运的是,糖尿病前期并非“判决书”,通过科学干预,多数人可以恢复正常血糖水平。

生活方式调整:这是最核心的手段。

A. 运动

每周至少5次,每次30分钟的中等强度运动(如快走、骑车),即使不减肥,也能改善胰岛素敏感性。

B. 饮食

减少精制碳水化合物(白米、白面包、甜点),增加蔬菜、全谷物、豆类等膳食纤维;选择瘦肉、鱼类、豆类作为蛋白质来源;避免含糖饮料,多喝水。

C. 减重

若超重,减轻5%~10%的体重,就能显著降低风险。

有体重超标的人减重7公斤后,不仅血糖回归正常,连高血压也得到了改善。

D. 药物辅助

对于经生活方式干预效果不佳且具有多项危险因素(如血糖持续偏高、合并肥胖/高血压等)的高风险人群,医生可能建议服用二甲双胍,帮助控制血糖,降低进展为糖尿病的概率(需在医生指导下使用,不可自行用药或调整剂量)。

出现信号后该怎么办?

如果发现自己有疑似症状,或属于高风险群体,应立即采取行动。

(1)就医检查

联系全科医生,通过血液检测(空腹血糖或HbA1c)确认血糖状态。

就像那些发现皮肤瘙痒后及时检查的人,才避免了病情进展。

(2)定期监测

已确诊糖尿病前期者,需定期复查,跟踪血糖变化。

有人坚持每三个月测一次血糖,根据数值调整饮食和运动计划,一年后成功逆转。

(3)主动干预

无论是否用药,都要坚持健康的生活方式,这是逆转风险的基础。

其实,从“忽视”到“重视”,只差一步行动。

糖尿病前期的可怕之处,在于它的“沉默”;而它的希望,在于可逆转性。

从久不愈合的疖子,到半夜频繁起夜,身体其实一直在发出信号,关键在于我们是否能读懂并回应。

健康的主动权,要牢牢掌握在自己手里。

【参考文献】

1.Type2diabetesremission[EB/OL].(2024-1-29)[2025-08-25].https://www.diabetes.org.uk/about-diabetes/type-2-diabetes/remission

2.Diabetes[EB/OL].(2022-04-18)[2025-08-25].https://www.health.harvard.edu/topics/diabetes#diabetes3

说明:文字原创,部分图片由AI生成。