陈女士于7月25日在开市客(Costco)购买的麻六记酸辣粉,彻底打破了她对“网红爆款”产品的信任。她打开包装的一瞬间,霉斑像黑色蛛网一般覆盖在粉饼上,伴随而来的是刺鼻的霉味,差点让她呕吐。该产品生产日期为2025年6月16日,霉斑疑似由致癌物黄曲霉素引起,这种物质的毒性是PI霜的68倍,长期摄入可能导致肝癌。

几乎同时,宁波和上海的消费者也纷纷曝出了类似问题。宁波的王女士食用后,喉咙刺痛、肠胃痉挛,被诊断为急性肠胃炎。上海的消费者发现粉饼发霉,联系麻六记客服却只收到“丢掉即可”的冷漠回应。

截至7月30日,黑猫投诉平台的数据显示,麻六记酸辣粉相关投诉已达到6857条,问题集中在“发霉变质”、“异物污染”和“售后推诿”这三大类。

从“流量神话”到代工困境:麻六记的“轻资产陷阱”

麻六记的这场食品安全危机,暴露了其“重营销、轻品控”的商业模式。成立仅五年的麻六记,借助张兰和汪小菲家庭话题的流量,一跃成为网红餐饮品牌。汪小菲曾透露,品牌的线上营收是线下门店的3到5倍,酸辣粉更是其“头牌”产品。2025年1月入驻开市客后,仅一个月销售额便突破8000万元。

然而,这背后隐藏着对代工模式的高度依赖。据代工厂白家阿宽的公开财报,麻六记自2022年起成为其最大客户,采购额从5034万元迅速飙升至2024年的2.01亿元,占阿宽食品总营收的14.77%。除酸辣粉外,麻六记的牛肉辣酱、小旺肠等20余款产品均依赖不同代工厂生产,自身并未建立任何食品加工厂。

更令人不解的是,张兰曾在直播中声称,“麻六记的材料、秘方和工人都是自己的”,然而,实际情况却是,代工厂白家阿宽的生产车间里,同一台消杀设备在切换不同品牌的产线时,消毒时间竟缩短了50%。这种“多品牌共用产线”的做法,无疑为交叉污染埋下了隐患。

代工厂的“上市焦虑”:品控为何败给资本压力?

白家阿宽,麻六记的核心代工厂,也面临着巨大的经营压力。曾经获得高瓴、茅台建信等知名投资的白家阿宽,因2023年扣非净利润不足5000万元,宣布撤回深交所上市申请,并转向挂牌新三板。根据对赌协议,若2025年底前未成功上市,实际控制人需回购C轮股东1.34亿元股份。为了冲刺业绩,白家阿宽采取了压缩成本的手段,导致其生产流程中的消杀环节紫外线照射时间从30分钟缩短至15分钟,菌落总数检测标准也从100CFU/g放宽至500CFU/g,直接导致了2025年6月16日、18日两个批次产品的霉变。

然而,麻六记显然并非不知情。早在2024年8月,就有消费者投诉酸辣粉中含有苍蝇和毛发,品牌方却以“刑事控告造谣者”的方式回应,根本没有进行供应链整改。此次事件中,麻六记对于代工厂的“驻厂监督”也形同虚设:既未审查生产记录,也没有抽查产品样本,完全将品控责任推给代工厂。

法律追责与行业反思:网红品牌的“泡沫”何时破灭?

根据《食品安全法》第148条,消费者有权主张“价款十倍或损失三倍赔偿”,但现实却是,深圳的消费者仅获得了退款,宁波的消费者没有得到健康赔偿,部分人甚至被要求签署“删帖换赔偿”的和解协议。

麻六记在未履行委托方责任方面,也暴露出问题。根据《食品委托生产监督管理办法》,品牌方需全程监督代工厂的生产行为,而麻六记显然没有建立任何监督记录。此外,张兰关于“秘方和工人自有”的宣传与实际情况相悖,构成了《反不正当竞争法》中的虚假宣传。品牌方推卸责任的行为,违反了“首负责任制”,也给消费者带来了极大的困扰。

与传统品牌如康师傅、统一等自建工厂的品控相比,麻六记的代工模式暴露出更多问题。传统品牌虽然品控成本较高,但其菌落总数超标率仅为0.38%,远低于行业代工的平均水平2.1%。这也揭示了一个严酷的现实:网红品牌所称的“性价比”往往是以牺牲食品安全和品控为代价的流量溢价。

消费者自救指南:如何避开“网红食品雷区”

随着麻六记事件的发酵,整个网红食品行业的风险也日益显现。消费者该如何保护自身权益呢?以下是三大指南:

1. 查源头:拒绝“三无代工”

优先选择自建工厂的品牌,或者明确标注“委托方全程监督”的产品。消费者可以通过“国家企业信用信息公示系统”查询品牌的食品生产许可信息。

2. 留证据:发霉产品别丢弃

一旦发现问题,立即拍摄产品包装、霉变部位及购买凭证,并拨打12315投诉,要求十倍赔偿。保留医疗记录也能增加索赔成功的几率。

3. 看差评:警惕“清一色好评”

在电商平台查看“中差评”,若高频出现“异味”“异物”“腹泻”等关键词,应当果断放弃。正常产品的差评率通常为3%左右,低于1%的“完美好评”可能存在虚假嫌疑。

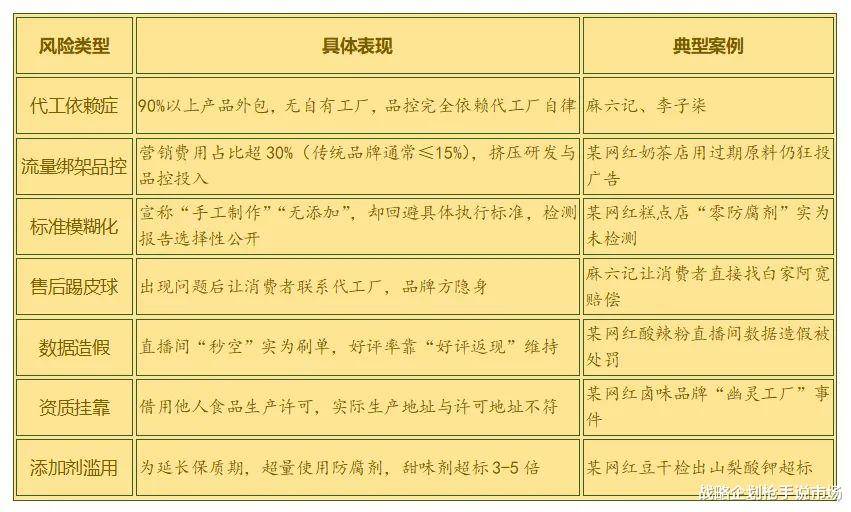

网红经济的七重风险与行业反思

从麻六记到BC面包店,多个网红品牌纷纷倒下,背后映射出“流量至上”对“食品安全”的无视。麻六记事件提醒我们,消费者购买的不是一个“网红IP”,而是值得信赖的食品。食品安全法明确规定,“委托方对食品质量安全负总责”,这意味着,品牌方无法通过“代工失误”逃避法律责任。

麻六记事件给我们的启示是:在食品行业,绝不存在“轻资产神话”,只有“品质红线”。消费者应当谨慎选择,不为流量泡沫买单,而是支持那些真正关注食品质量的品牌。