拿到甲状腺结节的检查报告,很多人都会陷入纠结:“医生说可以切,也可以做消融,还能先观察,到底选哪种才对?” 这个看似简单的选择题,背后藏着对健康的长远考量。尤其是多模态 AI 智能消融术的普及,让治疗方案有了更多可能性。今天就来拆解这道 “生死选择题”,帮你找到最适合自己的答案。

先别急着 “动刀”:哪些结节适合 “观察”?

并非所有甲状腺结节都需要立刻干预,“观察” 往往是医生对低风险结节的首选建议。适合观察的结节通常符合这些条件:直径小于 1 厘米,超声检查显示边界清晰、形态规则、无钙化,且甲状腺功能正常。这类结节恶变概率极低,每年恶变风险不足 1%。

观察期间需遵循 “3-6 个月复查一次超声” 的原则,一旦发现结节短期内增大超过 20%、出现微钙化或边界模糊,需立即启动进一步检查。值得注意的是,“观察” 不代表 “放任”,尤其对于有甲状腺癌家族史、童年期接受过颈部放射治疗的高危人群,即使结节看似良性,也需缩短复查间隔。

传统手术 “切” 除:哪些情况必须选?

当结节出现以下特征时,手术切除仍是不可替代的选择:经穿刺活检确诊为甲状腺癌(尤其是乳头状癌以外的病理类型);结节直径超过 4 厘米,且压迫气管、食管导致呼吸吞咽困难;结节合并甲亢且药物治疗无效。

传统手术能完整切除病灶,但缺点也很明显:颈部会留下 5-8 厘米的疤痕,术后可能出现喉返神经损伤导致声音嘶哑,约 30% 的患者会因甲状腺组织切除过多引发终身甲减,需要长期服用激素替代治疗。对于年轻女性或注重颈部美观的患者,手术带来的心理负担往往不亚于生理创伤。

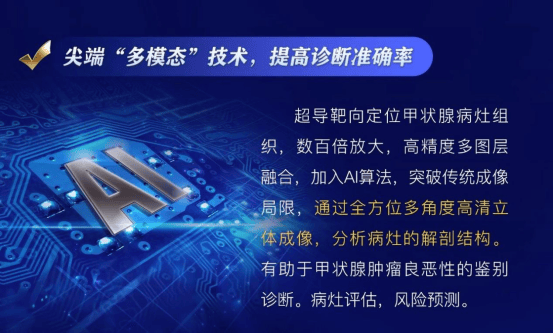

多模态 AI 智能消融:哪些结节适合 “精准打击”?

在切与不切之间,多模态 AI 智能消融术为直径 1-4 厘米的良性结节提供了 “第三条路”。这项技术通过超声引导结合 AI 算法,能实现毫米级精准定位,将消融针直达结节内部,利用热能使病灶凝固坏死,术后结节会逐渐被人体吸收。

与传统手术相比,它的优势体现在三个方面:微创无痕—— 仅需 0.5 毫米穿刺针,术后无疤痕;功能保留—— 不损伤正常甲状腺组织,98% 的患者无需终身服药;快速恢复—— 手术时长 15-30 分钟,术后 24 小时即可正常生活。临床数据显示,对于符合指征的良性结节,其治愈率与手术相当,但并发症发生率仅为手术的 1/5。

不过消融也有明确禁忌:恶性结节、靠近气管食管等关键结构的高危位置结节、合并严重凝血功能障碍的患者不适合此项技术。治疗前需通过三维超声和 AI 风险评估系统,确认结节的位置、血供和与周围组织的关系,确保治疗安全性。

决策前必做的 “三件事”

面对三种选择,建议先完成这三步检查再决定:① 超声造影评估结节血流情况;② 细针穿刺活检明确良恶性;③ 甲状腺功能检测(TSH、T3、T4 指标)。医生会结合检查结果、年龄、生育需求等因素制定个性化方案 —— 年轻女性的小良性结节可选消融,高龄患者的低危结节可优先观察,恶性结节则需尽早手术。

甲状腺结节的管理从来不是非黑即白的 “生死题”,而是权衡利弊的科学决策。多模态 AI 智能消融术的出现,让更多患者在 “切” 与 “不切” 之间有了更温和的选择,但最终决策仍需建立在精准检查和专业评估的基础上。记住:无论选择哪种方案,定期随访都是守护甲状腺健康的关键。