1946年6月至1949年9月间的国共内战,通常被称为第三次国内革命战争,标志着中国共产党最终的胜利。1949年10月1日,中华人民共和国在北京宣告成立。对于国民党来说,1949年是决定生死存亡的关键时刻。尽管内战的结果已经逐渐明朗,蒋介石与国民党高层将领们仍在竭力寻找逆转局势、力挽狂澜的“绝招”,其中就包括宋希濂的“滇缅计划”。

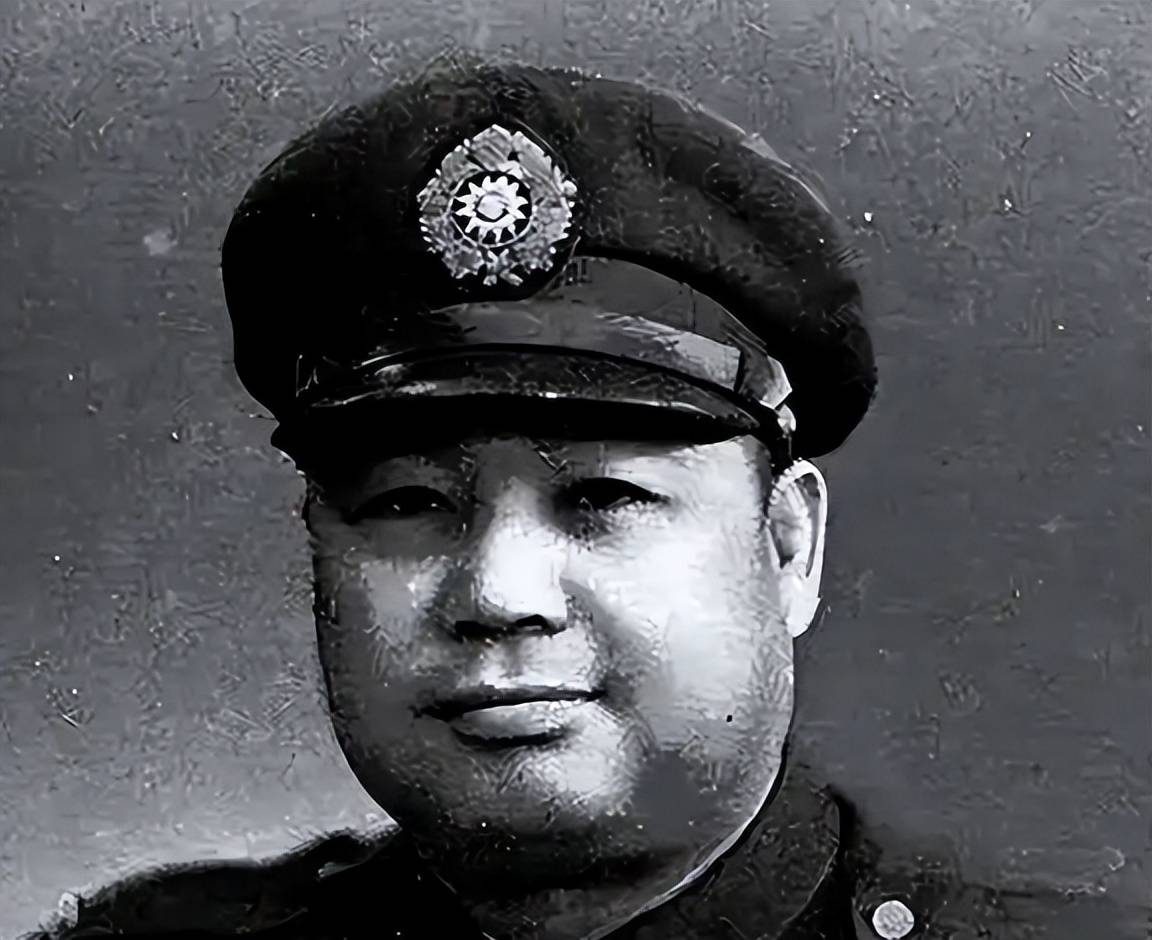

虽然历史无法假设,如果宋希濂的计划得以实施,结果可能会截然不同。他在晚年常常反思,如果这一战略能够成功,或许能够改变当时国内战争的格局,甚至为历史带来无法预见的后果。宋希濂作为国民党的一名高级将领,他所提出的“滇缅计划”成为了那个时期的关键谋略。

在1949年,西南地区的局势越来越严峻,解放军的围攻迫在眉睫。作为长期镇守西南的国民党将领,宋希濂深知,如果能在解放军全面进攻之前,将国民党的主力转移到滇缅一带,保存实力,未来或许能为反攻争取时间。他设想的核心便是通过转移兵力、保存有生力量,为未来的复兴铺路。然而,能够实施这一计划的前提是必须得到蒋介石的批准。

为此,宋希濂决定借助与他关系密切的胡宗南的影响力。胡宗南是蒋介石的亲信之一,也是“黄埔军校”的老战友,他的话语权非常重。1949年8月,宋希濂受命前往重庆与张群会面,讨论一些军需问题。然而,在会议结束后,宋希濂并未返回,而是转向了另一个方向。

在到达重庆后的第三天,宋希濂接到了胡宗南的电话,邀请他到汉中面谈。于是,宋希濂的专机临时改航,飞往西安汉中。当天晚上,宋希濂与胡宗南进入一间密室,讨论了长达六小时的战略问题,直到凌晨两点。此时的国民党形势严峻,所有将领都在苦思冥想如何能够“全身而退”,避免完全覆灭。

回忆起那次长谈,宋希濂提到,主要讨论了三个核心问题。首先,他们讨论了第三次世界大战的可能性。蒋介石曾提出,考虑到美苏两国的对立,第三次世界大战爆发的可能性存在,国民党有机会借美国的援助东山再起。经过讨论,二人一致认为短期内不太可能爆发世界大战。其次,他们分析了国民党能否长期守住西南和台湾,得出的结论是,基于当前形势,国民党很难守住这些重要地区。第三,他们讨论了蒋介石是否可能流亡海外,认为蒋有此可能,毕竟他早在1927年就曾经考察过海外。

在这三项讨论后,两人最终提出了一个设想,那就是将国民党军队转移至滇缅一带的“滇缅计划”。宋希濂深知,这个计划极其大胆,但他认为这样可以避免与解放军的正面冲突,同时保存实力,以待日后反攻的机会。

他们计划将大部分军队调往四川西部,然后集中兵力向川南和西康地区推进,占据有利地形,作为未来反攻的根据地。如果遭遇解放军进攻,便迅速撤退,尽量保持兵力完整。同时,尽力保住通往缅甸的战略通道,为后续的行动做好准备。这个计划将国民党军队撤往缅甸边境,看似风险巨大,但他们认为这是唯一的生路。

在计划完成后,宋希濂和胡宗南将此提案汇报给蒋介石,但蒋介石的回应出乎他们的预料。蒋介石坚持要“死守西南”,而绝不撤退,这一决定直接否定了宋希濂的“滇缅计划”。蒋的决策有其战略考虑,西南地区地形复杂,易守难攻,四川一带又是重要的战略区域,因此他认为即使失去其他地区,只要能够控制西南地区,仍然可以进行持久抗战。

蒋介石的策略依然基于“以空间换时间”的思想,希望通过消耗解放军的力量,最终争取到胜利。然而,这一战略最终并未能逆转战局,解放军采取了迅速的迂回包围战术,成功切断了国民党军的退路,最终占领了西南四省。

1949年,宋希濂在四川峨边县被俘,并被转押至重庆白公馆监狱,随后被送至北京接受改造。在监禁期间,他经历了思想上的改变,逐渐接受了共产党领导。1959年,宋希濂被特赦,并在中国社会的政治生活中重新找到了自己的位置。1993年,宋希濂在纽约去世,享年86岁。

回首过去,宋希濂常感叹,如果当时“滇缅计划”得以实施,可能对中国历史甚至东南亚局势带来不可估量的后果。他自己深知,这一决定可能让他成为历史的罪人,因此内心感到些许庆幸,最终未能实施这一计划。