清晨推开窗,凉风裹着桂香钻进屋来,母亲正蹲在院角剥新收的毛豆,案头摆着刚蒸好的糖醋排骨。

她抬头笑说:“立秋了,该贴膘补夏,也得守着老规矩。”望着她鬓角沾着的豆壳,忽然明白,这些代代相传的习俗里,藏着中国人最朴素的生存智慧与深情。

两不睡

不睡懒觉,不熬深宵

老辈人常说“立秋早卧早起,与鸡俱兴”。夏末秋初,阳气从外放转为内收,若仍像伏天般熬夜,等于逼着身体透支元气。

记得去年立秋,表弟熬夜打游戏至凌晨,次日晨起便头晕目眩,中医说这是“暑气未消,秋燥已起,熬夜更伤肺阴”。《黄帝内经》亦云:“秋三月,早卧早起,使志安宁”,早睡顺应肺气清肃,早起则助阳气升发。

不露宿贪凉,不枕风而眠

立秋后夜露渐重,老家有“立秋不盖被,秋冬关节痛”的俗谚。父亲总念叨,年轻时贪凉睡在竹床上,如今每逢阴雨天,膝盖便隐隐作痛。

中医认为,此时毛孔未完全闭合,风邪夹寒入体,易引发头痛、鼻炎。睡前关窗、盖薄被,看似小事,实则是对身体的温柔守护。

两不吃

不吃姜蒜辛辣,免燥伤津

“冬吃萝卜夏吃姜,立秋之后要收场。”母亲每到立秋便收起姜罐,改用百合、银耳熬粥。生姜性温,秋燥时节易耗阴液,正如《本草纲目》所言:“秋不食姜,令人泻气”。邻居张婶去年立秋后仍每日喝姜茶,结果口干舌燥,咳嗽月余方愈。

不吃寒凉瓜果,防脾胃虚寒

西瓜、苦瓜虽解暑,立秋后却需浅尝辄止。老家称“秋瓜坏肚”,村医说,此时脾胃渐弱,过量生冷易致腹泻。去年立秋,小侄女贪吃冰西瓜,当夜便腹痛呕吐,母亲连夜熬了红枣姜茶才缓过来。如今她总念:“秋吃酸,护肝胆;秋吃甘,养脾胃”,苹果、梨子、葡萄正当时。

两习俗

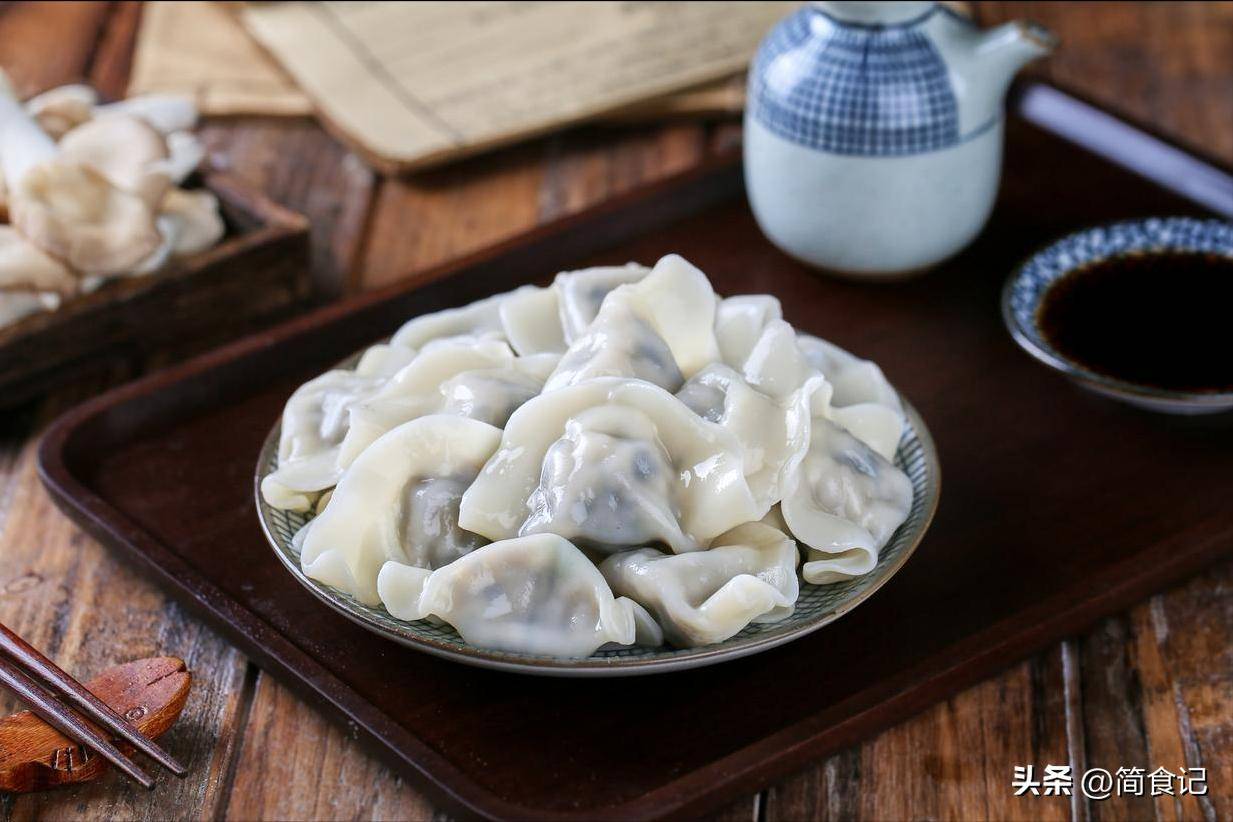

贴秋膘:以肉补夏,蓄力过冬

“苦夏瘦三斤,秋膘补回来。”北方人爱包饺子,南方则炖肉飘香。记得外婆立秋必做红烧肉,肥而不腻的五花肉在糖色里翻滚,香气能飘满整条巷子。她总说:“过去穷,夏天没胃口,立秋得把油水补回来。”如今虽不愁吃穿,但一碗热腾腾的肉,仍是家人团聚的最好由头。

啃秋:咬住暑气,祈愿丰收

江南有“立秋啃秋瓜”的习俗,瓜农会在田头摆桌,众人抱着西瓜大快朵颐,寓意“啃走酷暑,迎来清凉”。老家更有趣俗——摸秋。夜深时,孩子们溜进菜园,摸到南瓜预示生男孩,摸到扁豆则生女孩。虽是玩笑,却让平淡的日子多了几分期待。正如《津门杂记》所载:“立秋之时食瓜,曰咬秋,可免腹泻”,这口清甜的瓜,咬下的不仅是季节的更迭,更是对健康的祈愿。

立秋的仪式感,不在繁复,而在用心。贴一贴秋膘,守一守老理,这些看似琐碎的习俗,恰是祖先留给我们的生命密码。它们提醒我们:顺天时应物候,方能身强体健;知来处明去向,才懂珍惜当下。

今夜,母亲将腌好的糖蒜封入陶罐,父亲在院中晒起辣椒玉米。我抱着半个冰镇西瓜,看夕阳将屋檐染成金黄。忽然懂得,所谓传统,不过是将对生活的热爱,代代相传,生生不息。

愿这个立秋,你我皆能守住旧俗,迎来新福,为家人祈得四季安康,岁岁丰登。