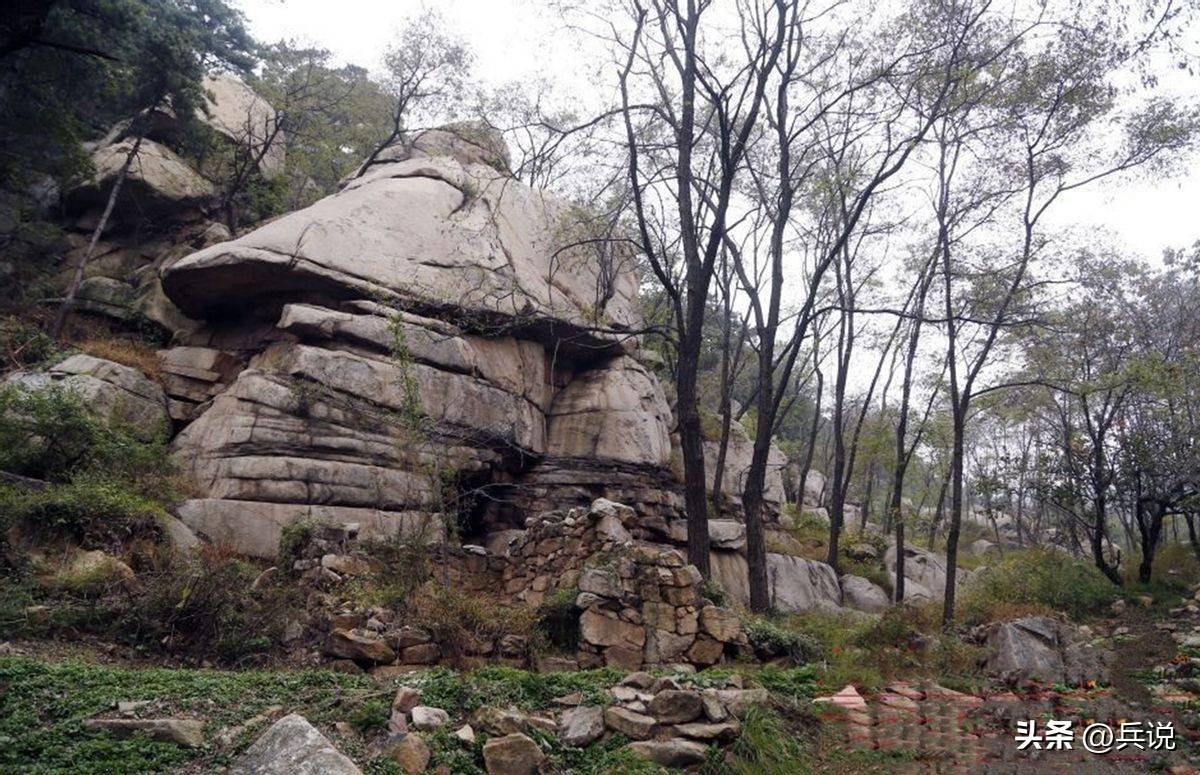

1941年冬天,徂徕山笼罩在刺骨的寒风中,气温异常严寒。44岁的四支队中队长陈善和他的队员们早已感受到这段时间生存的艰辛,雪上加霜的是,泰安、大汶口、新泰等地的日伪军乘机对这片冰冷荒凉的徂徕山发动了残酷的“大扫荡”行动。

陈善带领着队员们在茫茫大山中辗转躲避,他们时而东藏西藏,时而与日伪军激烈周旋,试图保全队伍的安全。然而,世事难料,在转移到徂徕山东南边的羊拦沟时,陈善他们遭遇了日伪军的埋伏。由于敌我力量悬殊,疲惫不堪的陈善和队员们很快被准备充分、兵力充足的敌军击溃。

陈善作为队伍中年纪最大、阅历最丰富的老同志,面对危机,他冷静指挥战士们分散突围。在激烈的战斗中,一颗流弹精准地击中了他的右腿,疼痛如针扎般刺入骨髓,他顿时跌倒在地。陈善立刻意识到自己的右腿已经骨折,痛楚难忍。

敌军紧追不舍,从沟底的乱石间透过,他几乎能看清那些钢盔下狰狞而冷酷的面孔。几个队员想背着中队长一同突围,但陈善坚决制止了他们的举动。他命令队员们各自突围,自己凭借对地形的熟悉,隐蔽在山中。

陈善的故乡山阳村,就坐落在离羊拦沟不远的徂徕山脚下。1897年,他出生在这个贫瘠的小山村。记忆中,年复一年,村子里不断遭遇灾荒,除了逃荒就是乞讨。家中长姐和二哥因饥饿而死,三哥更被父母无奈卖给别人家。

7岁时,母亲去世;14岁时,父亲也离世。被送做童养媳的小妹自尽身亡,大哥和嫂子为逃荒去河北,也相继过世。这个家族最终只剩下陈善和两个小侄子艰难度日。

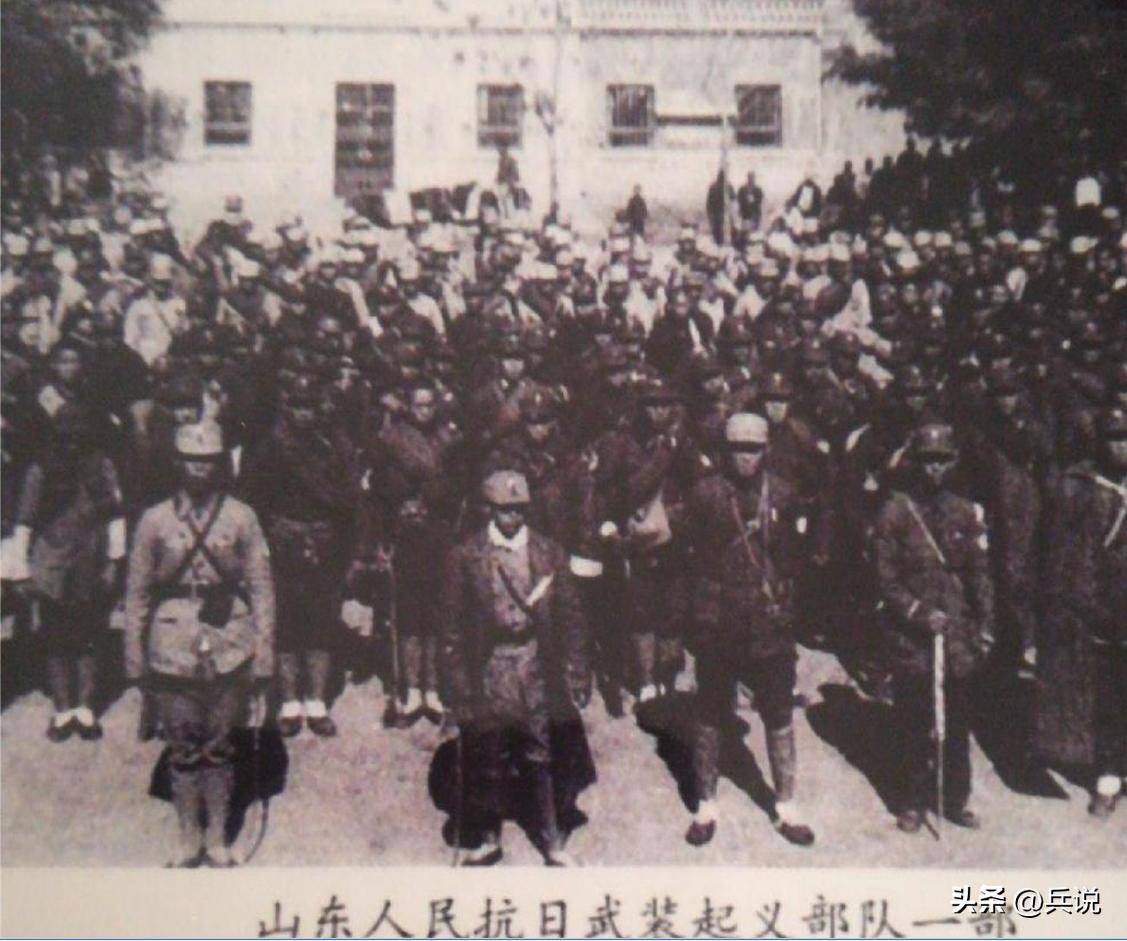

1937年11月,日军逼近黄河北岸,济南危机四伏。此时的陈善已近中年,遇见了老乡程照轩,并结识了赵杰、孙陶林等人。不久后,陈善加入抗日组织,带着两个侄子投身徂徕山抗日武装起义。从一名班长成长为中队长,他参加了几十次大小战斗。

1939年深秋的一个夜晚,陈善在家乡山阳村遭遇日伪军的突袭。战斗激烈,县长和多名干部负伤。为掩护大家撤退,陈善率领7名战士与40多名日军展开激烈的白刃战。

混乱的喊杀声中,陈善被砍中腰间,鲜血瞬间喷涌。他咬紧牙关,借助枪托抵挡指挥刀,随即一个翻滚躲进村边的泥塘。刚站起想开枪反击,又被敌弹击中脚部。

幸运的是,日军伤亡惨重,不敢久留,仓皇撤退。待敌声渐远,陈善从泥塘里挣扎着爬出,拄着枪支走到村外的小杨树林。刚装弹,眼前便一片黑暗,昏了过去。醒来时,他已被战友们送往后方医院救治。

这次在羊拦沟负伤,比之前的更为严重,陈善独自在山沟里艰难隐藏。等到一个老乡上山帮忙时,他抓住机会请求援助。老乡带来盐水,帮他清洗伤口,用铁钳拔出露出的骨头尖刺,用树枝做了夹板,绑紧伤腿。

几个月的茹毛饮血的原始生活后,春天终于到来。天气转暖,陈善的情况略有好转,但因缺乏医疗条件,右腿的伤势始终未痊愈。日军的“扫荡”再度展开,陈善只能拖着半残的腿,在山间与敌人玩起了“捉迷藏”。

到了7月,整个徂徕山已被日军占领。敌军修建据点,挖壕沟,筑起高墙,原住民被迫迁出山林。部队紧急撤退,陈善独自藏身在一间废弃石屋,清楚地知道随时会被搜山。

一天夜里,常来照顾他的老乡王某,冒着风险穿越敌军封锁线,将水罐和被子送到大寨后沟,再背着行动不便的陈善往荆棘密布的路上转移。王某双手被荆棘割得鲜血淋漓,却坚持不懈。天将破晓时,他们终于到达一个隐秘的石洞。

临走前,王某又下山取来一罐水。第二天,他托人送来五斤熟豆子。陈善知道这些食物极为宝贵,必须节省使用,尽量撑下去。

然而夏季炎热,石洞潮湿,不久豆子便长了霉斑。陈善把霉豆晒干,研碎后用凉水浸泡饮用,早晚各一次,这样充当两餐。不到一周,存水也喝光了。

他拄着单拐,拖着伤腿,夜半时分蹒跚下山寻水。终于在山沟底找到一处积水坑,喝足补给,装满水罐,天色已亮。但发霉的豆子很快耗尽,饥饿难忍。

日军封锁严密,老乡难以上山帮助。陈善饿得头晕目眩,只得大白天爬出洞穴,四处寻找野草、金针菜,甚至更远的地方采摘野果和酸枣。

一天,他不知走了多远,在小山岭外一座石屋旁隐约见到一个人影,心跳加速。靠近一看,竟是村民高发松。老高见陈善形容憔悴、头发蓬乱,几乎认不出。知道他已四五天未进食,立即扶他进屋,拿出窝窝头给他充饥。

在高二叔的照料下,陈善坚持了十多天,还搬进了一个稍大的山洞。

1941年8月某夜,两个侦察员给他带来200块钱和一封信。信中写道:部队永远不会放弃徂徕山,胜利终将归来。这封信如黑暗中的灯火,照亮了陈善的心房。

“徂徕山举义旗,誓死守土不离开……”陈善独自在羊拦沟低声唱着山东纵队的战歌,默默坚持这场孤独的斗争。

没想到,这一坚持竟长达三年多。直到1944年春,战友们终于重返徂徕山。然而,陈善因右腿残废,难以回到前线作战。组织考虑后,任命他为开荒队长。

他放下了步枪,拿起锄头,在另一处战场上继续奋战。春暖花开时,他在石洞旁的荒地,用破旧镰刀开垦,种上北瓜和豆角,利用小石厕的粪便施肥,四处寻水灌溉。

初夏五月,荒坡上绿意盎然,黄花点缀,陈善像检阅自己的军队般满怀自豪。六月初,他收获了3000多斤北瓜、土豆和豆角,解决了蔬菜问题,粮食也逐渐自给自足。

秋季到来,陈善忙着割草砍柴,为即将到来的寒冬储备燃料。

在陈善的带动下,开荒队士气高涨,徂徕山上的小桃树茁壮成长。前线战友也配合默契,1944年春,日伪军在徂徕山周围的封锁壕和碉堡被彻底摧毁。

翌年初,陈善被鲁中军区王建安授予“硬骨头”光荣称号。领奖时,他骄傲地表示,若有一日力不从心,就愿葬于家乡的徂徕山,亲眼见证这里日益繁荣。

新中国成立后,陈善的许多战友都成为了将星闪耀的军官。王建安被封为开国上将,四支队的罗舜初、胡奇才、廖容标、周赤萍等为开国中将,而好友赵杰、林浩、王建青等人成为开国少将。

同参加徂徕山起义的刘振华于1988年晋升上将,山东章丘的赵兴元也在同年获授中将军衔。封振武、王宝功、范天恩等泰安籍战友,在建国后也声名显赫。

尽管许多人劝他写信给老上级争取官职,陈善却甘愿做一名普通农民。工作之余,他常受机关、单位、学校邀请,讲述徂徕山抗战历史,进行爱国主义教育。1988年,他还参加了徂徕山抗日武装起义50周年纪念活动。

1993年,这位被誉为“硬骨头”的陈善老人,在家乡安详离世,享年96岁,留下了光辉灿烂的传奇人生。