静脉曲张,真的都源自大隐静脉吗?

很多人提起静脉曲张,首先想到的是腿上盘根错节、蚯蚓状的浅表静脉,会以为是大隐静脉出了问题,甚至觉得一粗大就该手术。然而在医生眼中,这些表象曲张静脉背后,真正的病因往往在更深层的血流异常。

其实,并非所有隐静脉都有病。只有在终末瓣膜失去功能、发生反流时,大隐静脉才可能参与病变。理解这一点,对于科学治疗静脉曲张,尤其是采用如 CHIVA 这类保留静脉结构的治疗方式至关重要。

“静脉是不是只要粗了就该切?”“是不是所有曲张都来自隐静脉?”这些看似合理的疑问,其实都有更复杂的答案。

今天,我们将从结构功能与血流动力学角度,带你了解这条总被“背锅”的血管:它是否真的有病?该“保”还是“治”?

一、隐静脉的结构特点:并非表浅,不是普通的浅静脉

首先,我们要明白,大隐静脉并不是直接位于皮肤下的浅静脉,而是包裹在两层筋膜之间,筋膜像天然的“弹力袜”一样对其提供支撑。这层解剖结构的保护让它不容易扩张和曲张。

我们体内主要有两条隐静脉:

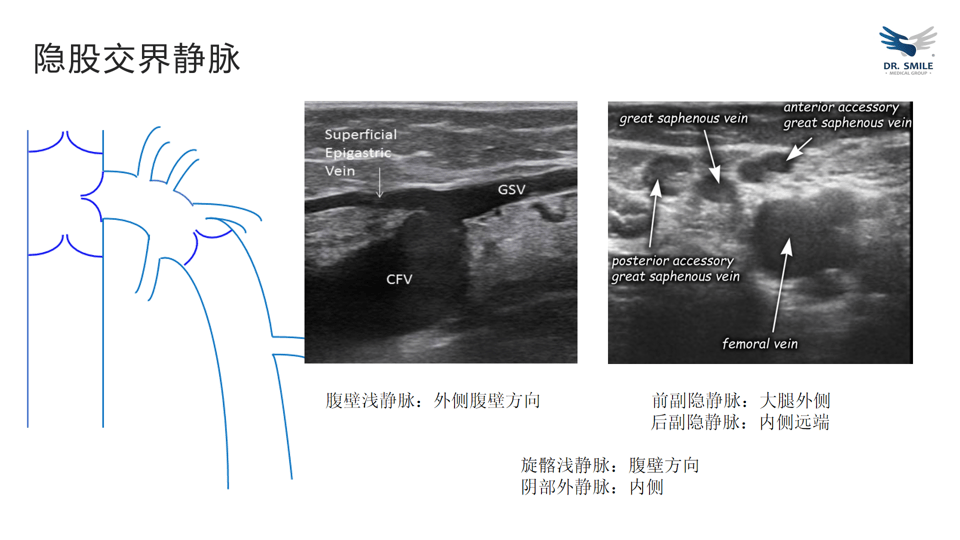

- 大隐静脉(Great Saphenous Vein, GSV):起始于足踝内侧,沿小腿和大腿内侧上行,在大腿根部腹股沟区注入股静脉;

- 小隐静脉(Small Saphenous Vein, SSV):起始于足踝外后侧,沿小腿后部上行,在腘窝膝盖后方注入腘静脉。

很多人误认为隐静脉属于“皮下浅静脉”,但实际上:

- 它位于两层筋膜之间;

- 筋膜的弹性像天然“弹力袜”,为隐静脉提供稳定支撑;

- 因此,隐静脉本身并不容易扩张,除非出现瓣膜功能障碍。

换句话说:外表曲张的静脉往往不是隐静脉本身,而是由隐静脉病变引起的侧支静脉扭曲扩张。 因此,隐静脉是否“生病”,不能仅通过表面看到的那些“蚯蚓状”曲张静脉来判断。

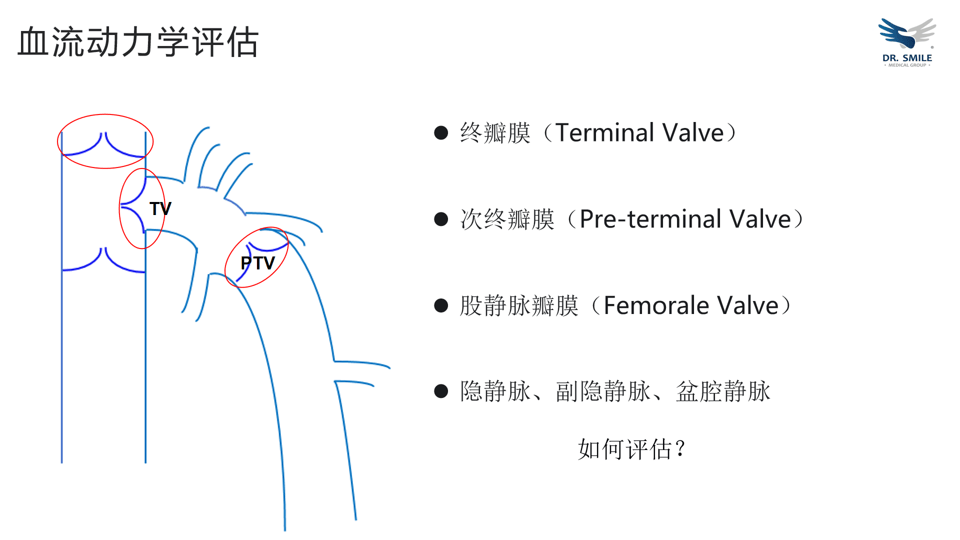

二、终末瓣膜功能是判断隐静脉病变的关键

评估隐静脉是否出现问题,需要看一个关键解剖结构:隐-股静脉交界处的终末瓣膜,这个瓣膜位于大隐静脉和股隐静脉交界处。

它的功能是:

- 在正常情况下,防止深静脉的高压血液倒灌至隐静脉;

- 一旦这个瓣膜失去功能,高压血液就会从深静脉反流进浅静脉,形成“无效循环”;

- 这种无效反流不断冲击浅静脉系统,导致血液淤滞和压力升高,使隐静脉及其侧支扩张,最终形成静脉曲张。

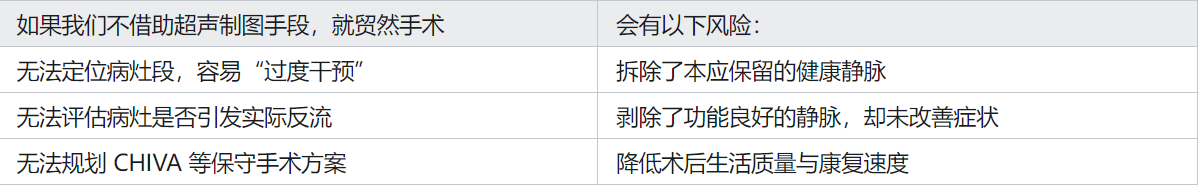

数据显示:约50% 静脉曲张患者终末瓣膜功能异常,但仍有近一半的患者隐静脉终瓣膜功能正常。如果不加评估就一刀切除,可能破坏健康血管,不仅无益,还增加术后并发症风险。

三、隐静脉常见“节段性病变”,不是整条都有问题

隐静脉的病变往往是节段性的:部分瓣膜功能不全导致局部反流,其余段落仍正常、能维持血流。如果不经过详细的血流动力学评估就整体切除,可能误伤健康血管,不仅影响未来血管移植或导管路径,还浪费了仍有功能的静脉。

这意味着:

- 如果没有进行详细的超声血流动力学评估,而直接选择手术切除,很可能会误伤健康段;

- 这不仅浪费了原本功能良好的静脉,还会影响未来可能的旁路手术,或深静脉梗阻时的导管选择。

- 某些段落瓣膜功能不全,形成局部节段性反流;

- 其余段落瓣膜功能正常,仍可有效推动静脉回流。

节段性反流是静脉曲张中非常常见的表现

四、不只是隐静脉:静脉曲张也可能“另有来源”

虽然隐静脉是静脉曲张的常见病灶,但确有部分患者的静脉曲张并不在隐静脉而另有来源。这些非隐静脉来源的静脉曲张,往往隐藏在身体更深处,需要细致评估才能发现。

常见的“非隐静脉”反流包括:

- 穿静脉功能不全:血液异常倒流至浅静脉,引发孤立段曲张;

- 盆腔静脉反流:多见于女性,来自盆腔静脉血管丛,常累及会阴或大腿根部;

- 非主干浅静脉反流:如外侧隐静脉、腹壁静脉等引发局部曲张,隐静脉本身正常。

这类静脉曲张并不会涉及隐静脉的节段反流,也就没有必要去处理隐静脉本身。精准识别反流来源才是制定合理治疗方案的关键。

五、隐静脉变粗不等于一定有病,也不是手术的依据

在临床实践中,常以隐静脉口径决定是否手术,认为“越粗越该手术”,其实并不准确。这样的判断可能片面。

研究表明:

- 多数患者在距离隐股静脉交界约15cm 处,隐静脉直径在 3-5mm 之间;

- 这略大于正常直径,但仍属于可恢复范围;

- 经CHIVA等血流动力学干预后,隐静脉的直径可减少50%以上,意味着大多数的病例最终能恢复到接近正常状态。。

因此,隐静脉扩张变粗不一定需要手术,关键还是看是否存在血流动力学异常和功能性反流,是否影响了血液动力学平衡。

六、隐静脉的价值,不止在静脉回流

隐静脉是人体最长的静脉,承担着重要的下肢循环功能。即便部分节段功能受损,其余部分仍正常有效。

而且由于其解剖优势,它的重要功能包括:

- 作为冠状动脉搭桥等手术的首选移植血管;

- 深静脉阻塞时提供代偿通路;

- 维持浅静脉系统的血液引流。

过早切除这条“战略血管”可能导致:

- 失去未来搭桥或移植的最佳血管材料,即使现代医学中人工血管材料发展迅速;

- 下肢血液回流也可能进一步恶化,出现血流动力学的失衡,容易导致复发;

- 下肢深静脉发生大面积的血栓时,下肢回流更加受阻,症状加重。

因此,保留隐静脉不仅是CHIVA手术的核心理念,更是现代静脉曲张治疗的重要趋势。

七、CHIVA理念:以血流为导向的保留静脉功能的治疗方案

CHIVA(Cure Conservatrice et Hémodynamique de l’Insuffisance Veineuse en Ambulatoire)是由法国血管外科专家 Franceschi 提出的一种静脉曲张血流动力学治疗方法。

其核心理念包括:

- 不剥除隐静脉,而是通过定位反流路径,处理压力源;

- 恢复正常的生理血流路径,使静脉压力恢复正常;

- 在保留隐静脉结构的同时,消除症状与外观曲张;

- 更重要的是,可减少术后并发症,如皮肤神经损伤、深静脉血栓等。

不再“一刀切”,而要“精准分型”

隐静脉为什么总是静脉曲张的“重灾区”?答案并不简单。

它既是疾病的源头之一,也可能是无辜被牺牲的良好静脉段。它并非总是患病的替罪羊。是否需要手术切除或烧毁,只有通过对其解剖、瓣膜功能、血流动力学进行全面评估,才能真正做到疾病的精准治疗。

不必盲目恐慌隐静脉有点扩张,寻求血流动力学评估和分析,比做决定更重要。详细的超声血流动力学评估和功能保留理念,正在推动静脉曲张进入功能保留精准干预时代。