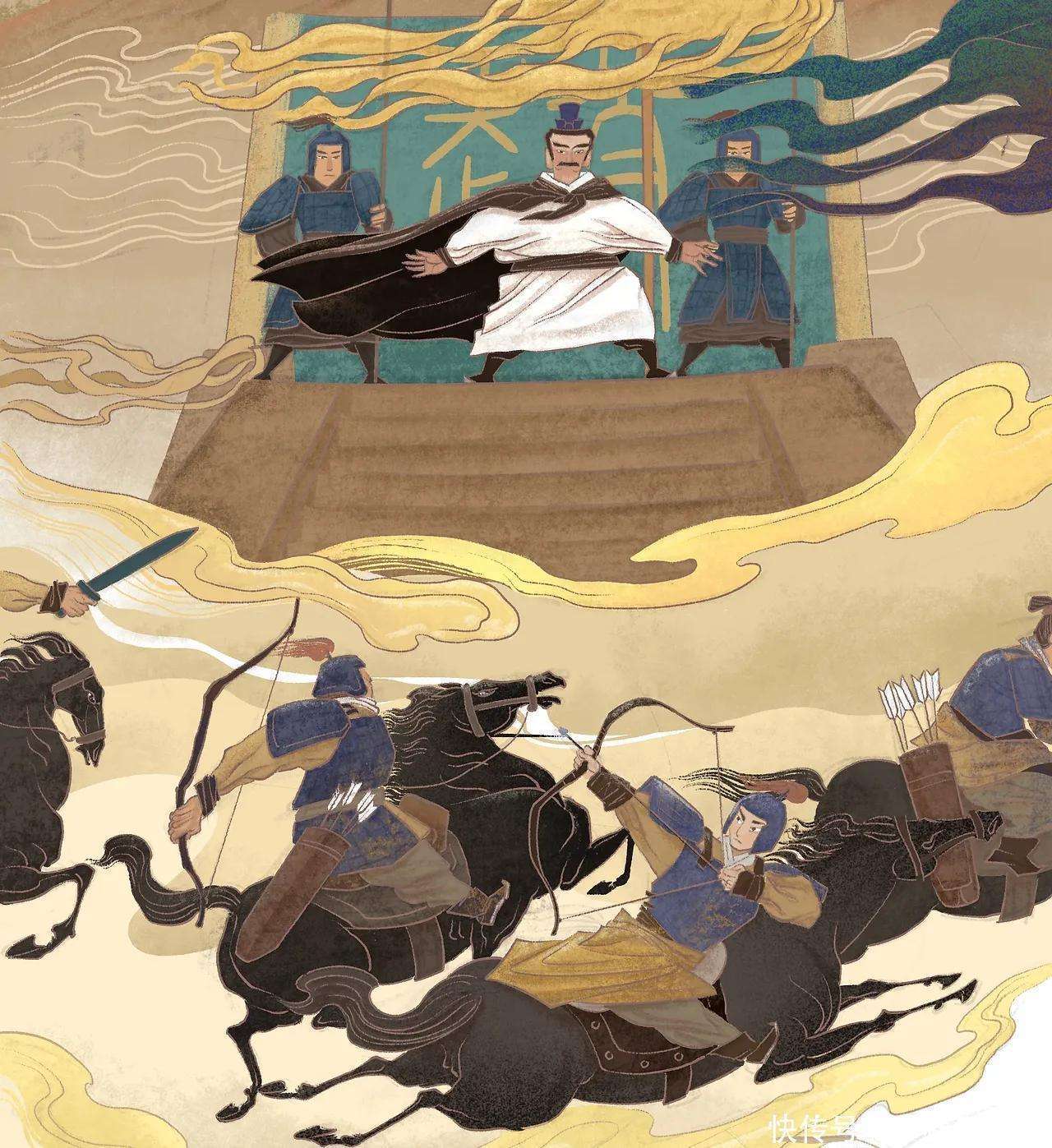

公元前260年,深秋时节,寒冷的北风在太行山脉间呼啸,席卷而过。长平战场上,45万赵国精锐大军的鲜血染红了丹水两岸,空气中弥漫着惨烈的气息,战场上尸横遍野,战马嘶鸣,满目疮痍。 这场关乎秦赵两国生死存亡的决战,将一个年轻的将领永远烙印在了“纸上谈兵”的耻辱柱上。 这个将领便是赵国名将赵奢的儿子——赵括。

历史上,赵军在长平之战中的失败,普遍归咎于赵括的无能,认为他是一个空有文韬武略,却缺乏实战经验的“纸上谈兵”之将。很多人认为赵军惨败,就是因为赵括换帅上阵,导致军心涣散,精锐尽出,最后造成全军覆没。 然而,真的是这样吗?赵括真的是一个仅仅擅长空谈理论的将领吗?实际上,历史给赵括的评价是极为片面的,甚至是冤枉的,时至今日,已经过去了2000多年。

今天,我们将重新审视这场旷世大战,也许会发现,赵国的失败其实并非仅仅是赵括一人之过,而是多重因素交织下的必然结果。

1. 补给不足下的战略选择

在长平之战中,不仅赵国,秦国也在补给方面暴露了严重的短板。尤其是赵国,地势贫瘠,土地资源有限,战时粮草更是捉襟见肘。赵国的耕地面积仅为秦国的三分之一,年产粮食仅600万石,而秦国依托巴蜀的粮仓和郑国渠水利灌溉系统,每年粮食产量则高达2000万石。

最初,由廉颇率领的赵军在与秦军对峙时,赵国每日的粮食消耗便高达1.5万石,这一数字在持续三年的消耗战中,已使赵国的财政几乎枯竭。随着时间的推移,赵国的资源被不断耗尽,直到赵孝成王在龙台宫收到最后一份粮仓报告时,邯郸的库存仅剩下20万石粮食,这一冷冰冰的数字使得赵国陷入了生死抉择:要么继续坚持,眼看粮尽国灭,要么背水一战,赌上一切去改变局面。

司马迁在《史记》中提到,赵王既因廉颇失败而愤怒,也因长期坚守不敢出击而沮丧,这恰恰揭示了赵国国力的弱势,面对几乎枯竭的资源,赵国的战略选择注定充满艰难。

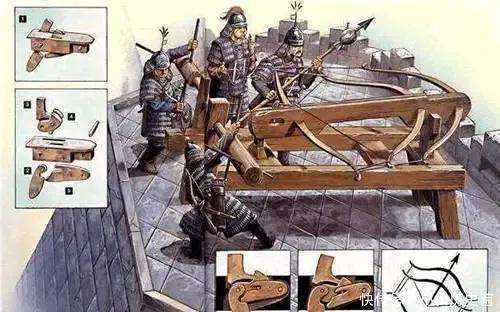

2. 钢铁机器背后的较量

在战场上,除了粮草供给,军事装备的精良与否也至关重要。秦国通过商鞅变法后,逐渐发展起了更为精密的军备生产体系。根据学者的研究,咸阳武库每年生产的三棱箭矢达20万支,而栎阳兵工厂的标准化戈矛能够满足秦军50万大军的装备需求。

与之相比,赵国的兵器装备就显得相对落后。在赵国,除赵边骑外,其他士兵的武器大多依赖地方封君自行铸造,导致赵军的箭矢规格高达12种。不同地区的生产体系让赵军的武器规格五花八门,难以形成统一的战斗阵型。

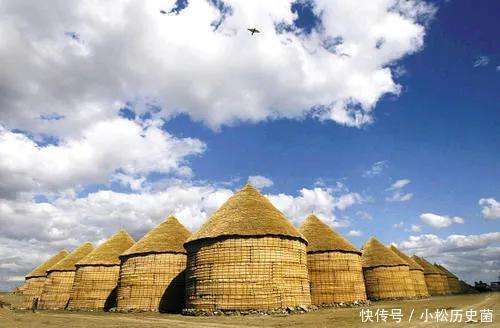

最为致命的,是两国后勤体系的巨大差距。秦国的粮道稳固,五万刑徒日夜维护着从关中到长平的千里运输线,而赵国的运输体系却在高山险道上显得极其脆弱。每运送一石粮食,赵国就得付出八石粮食的消耗,严重消耗了有限的资源,使赵军在长平之战中处于极度不利的局面。

3. 赵括领兵后的绝地反击

当赵括接手这支45万的赵军时,他面对的是一支士气低迷,士兵饥肠辘辘的疲惫之师。考古发现,在赵军的营地遗址中,出土了大量的炊具残骸,证明到后期,赵军的士兵口粮中已掺杂了大量树皮和草根,粮食早已耗尽,军心涣散,士气低落。

然而,赵括并非没有能力的将领。事实上,他作出的突袭决策,实则是在赵军几乎断粮的情况下,为了寻找一线生机,力图扭转乾坤。赵括亲自率领精锐突破秦军三道防线,最远突破至秦军大营30里,实战中的表现超出了“纸上谈兵”的范畴。要知道,若赵括真如传言所说,缺乏实战经验,他怎么能够带领一支疲惫不堪的军队,一次又一次发起如此精密的突袭?

更令人叹为观止的是,在秦军截断赵军退路后,赵军在没有补给的情况下,坚守了46天,期间多次组织了大规模的反攻和突围,充分展示了士兵惊人的顽强精神和战斗力。这种坚韧精神,在那个年代几乎是不可想象的奇迹。

而白起在战后奏报中提到:“赵卒反复,非尽杀之,恐为乱。”这句话揭示了赵军在长平战役中的坚强抵抗。而影视剧常常对白起进行美化,忽略了他在战后的残忍行为,这让历史真相被某种程度上掩盖了。

事实上,长平之战对于赵孝成王来说,既是一场赌博,也是赵括的赌局。无论最终是否能够取胜,赵国的灭亡已是不可避免的命运,赵括的失败只不过是延缓了赵国的灭亡进程罢了。赵孝成王虽然并非昏庸,但他在这场赌博中偏偏选择了赵括,赌的正是赵括年轻气盛的勇气和决断力。最终,赵王的赌局失败,赵国也未能逃脱灭亡的命运。