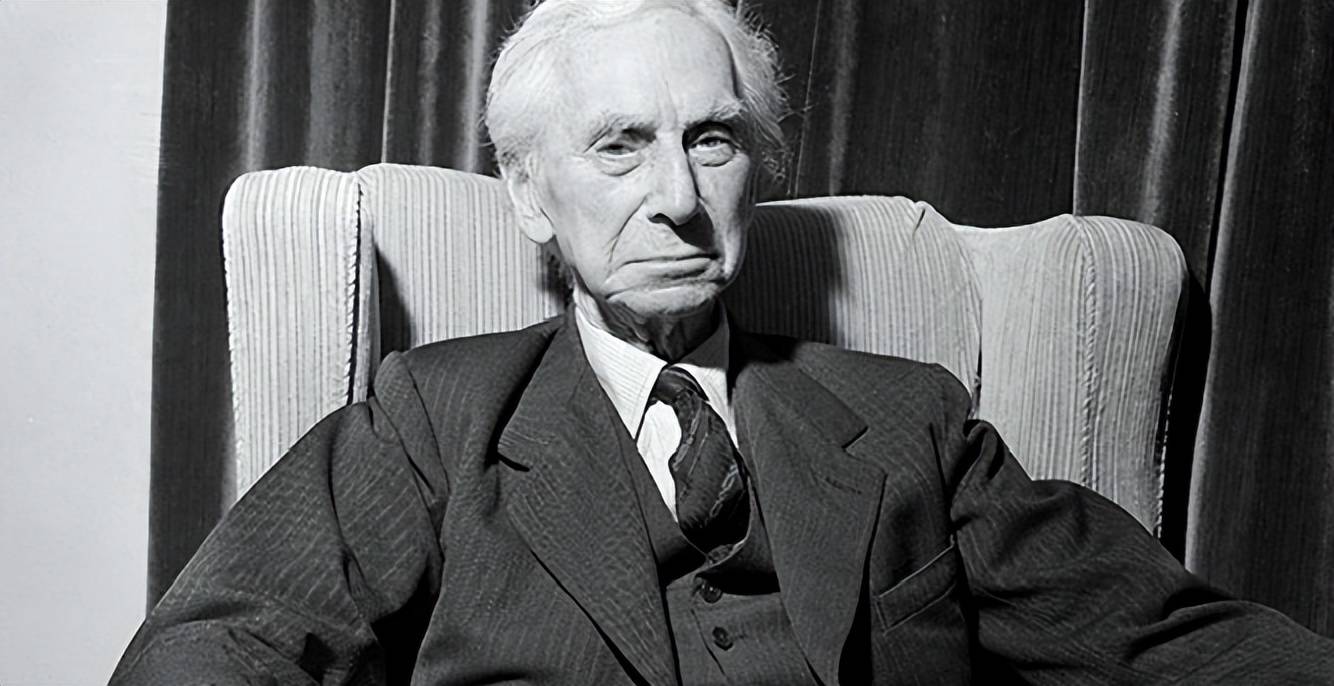

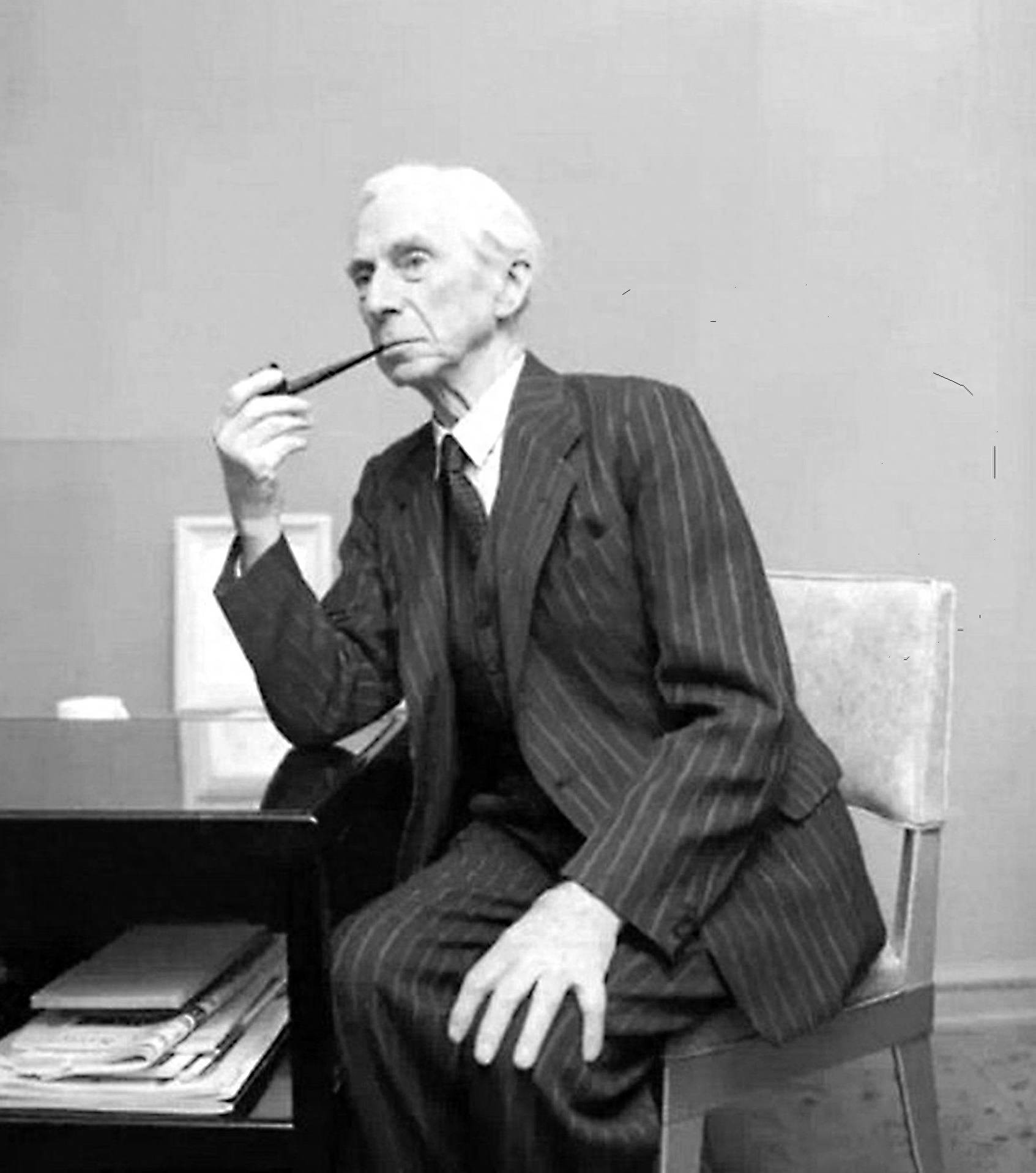

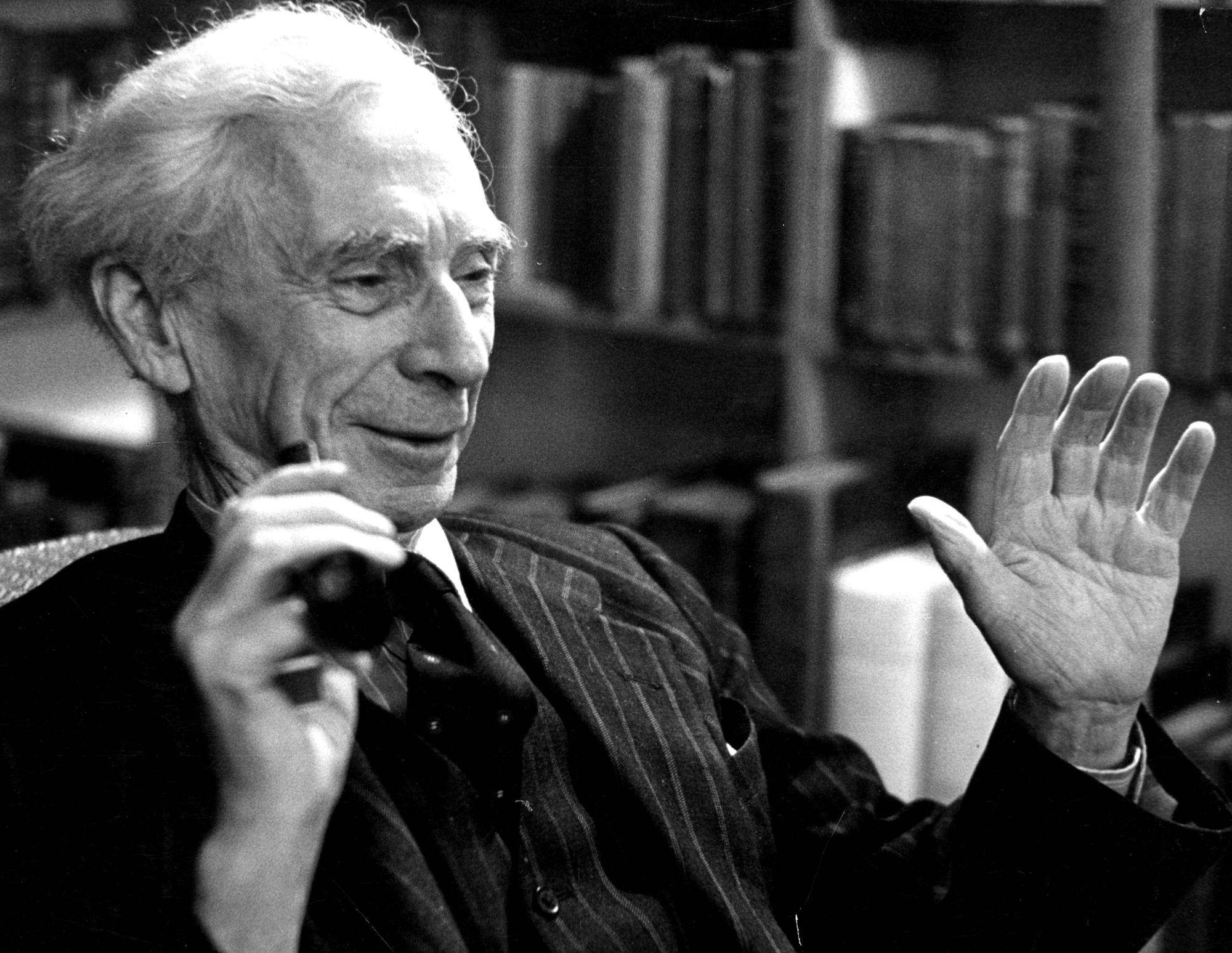

伯特兰·阿瑟·威廉·罗素是英国极具影响力的哲学家,他的著作包括《哲学问题》和《心的分析》等,享有世界范围内的声誉。罗素不仅在英国学术界有着举足轻重的地位,也在国际上赢得了广泛的认可。

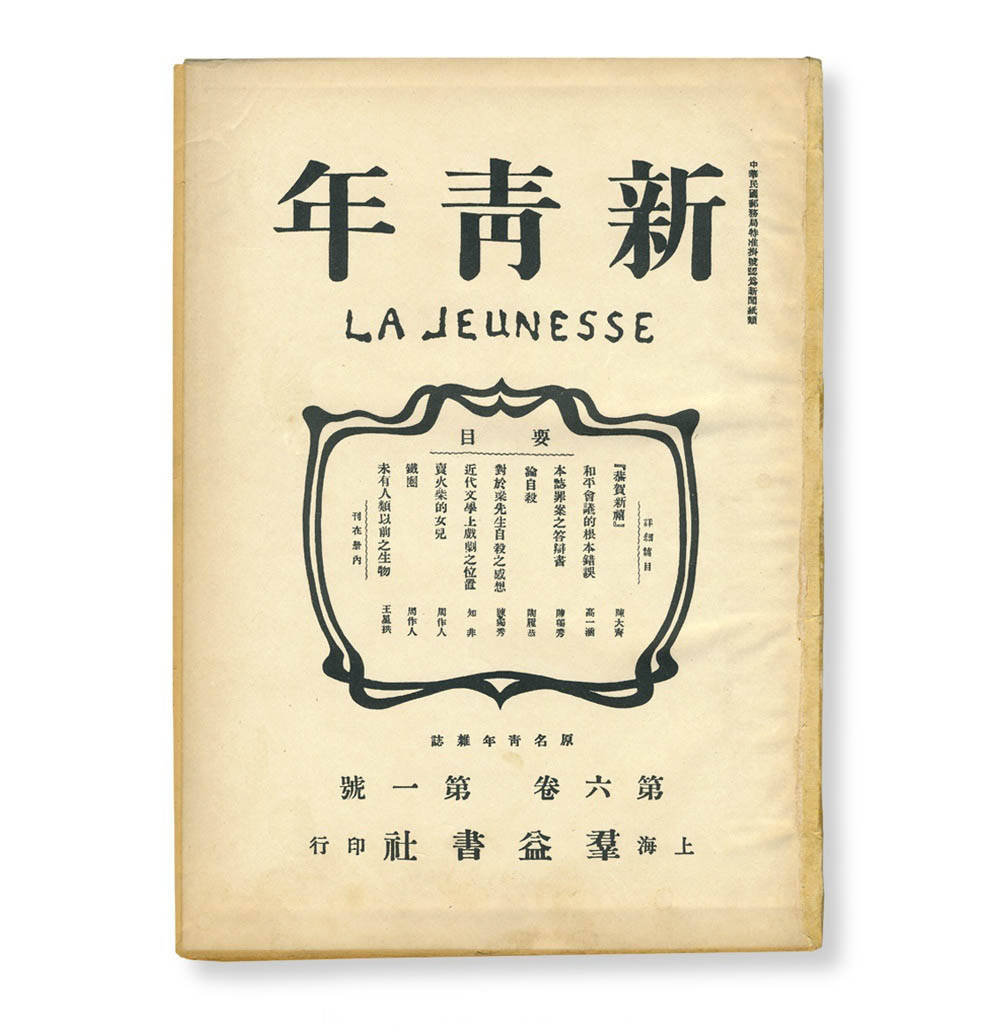

值得一提的是,我国的《新青年》杂志曾特别报道过三位海外学者,其中马克思与易卜生位居前两位,而第三位则是罗素,这足以说明他在中国学术圈的非凡地位。他的学术成就和思想深刻影响了当时中国知识分子,成为他们学习的榜样。

然而,正是这样一位被国人推崇的学者,在他访问北京大学时却公开表达了对中国的一些尖锐批评。在一次讲座中,罗素直言不讳地指出,尽管他深深喜爱中国并受邀来华讲学,但他认为中国人有三个显著缺点,如果能改正这些问题,中国将瞬间变得强大。这个言论让当时在场的北大学子感到震惊,不少学生愤而质问他凭什么这样说,甚至有人在讲座后陷入深思,试图理解罗素的看法究竟是什么。

伯特兰·罗素出生在英国的一个庄园,11岁时便开始在杂志上发表见解。进入大学后,他迅速在学术界崭露头角,并曾公开挑战康德和黑德尔的哲学思想。罗素曾在剑桥大学担任讲师,发表了大量著作,也因其公开言论遭到政界的打压。他的思想深邃,影响广泛,成为了世界哲学界的巨擘。

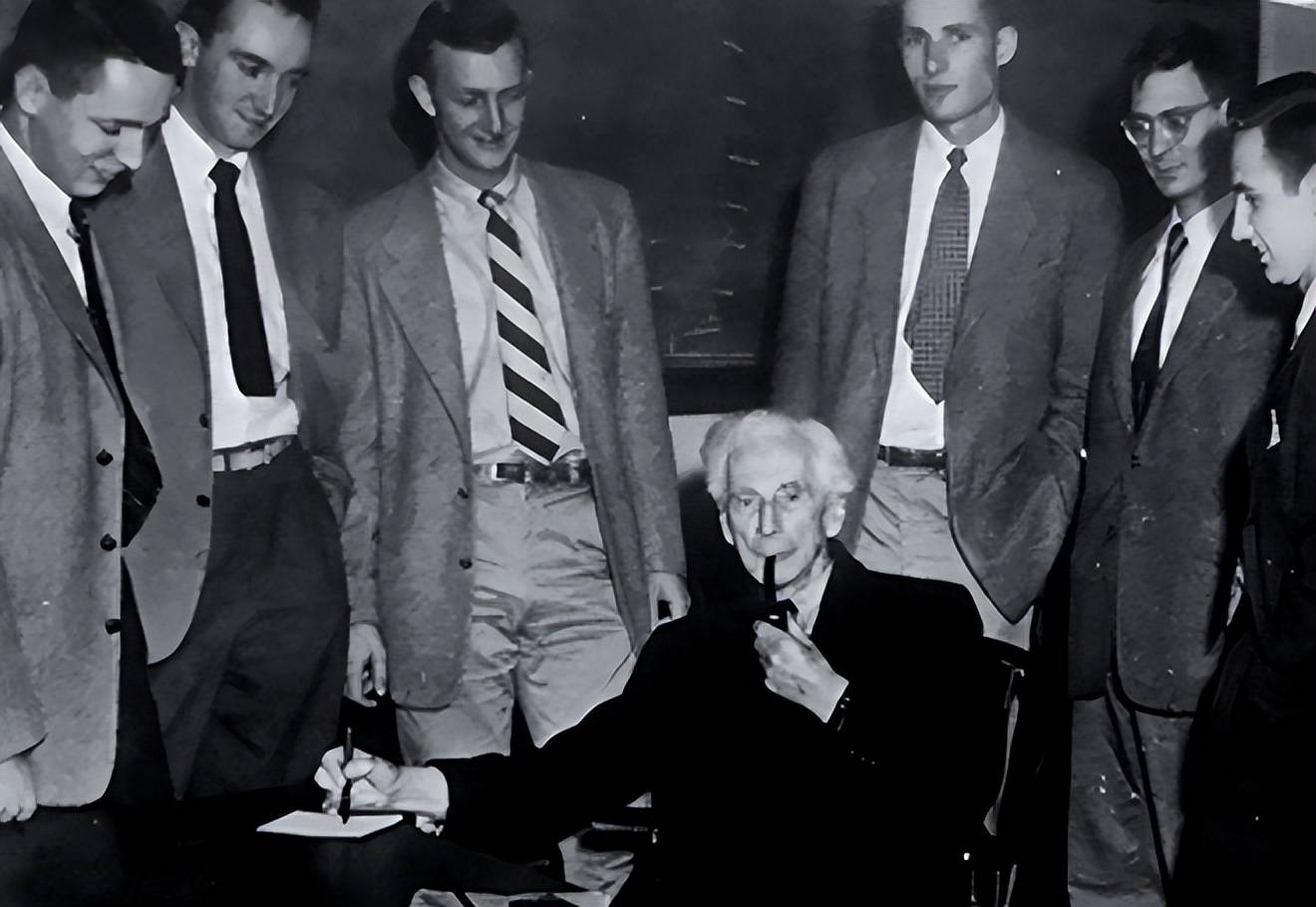

1920年,罗素应邀访问中国,开始了他对中国社会和文化的深入观察。他在中国的九个月里,游历了北京、上海等多个重要城市,见证了中国的许多社会现象,并为中国的思想解放运动做出了积极贡献。自《新青年》杂志第一次报道罗素以来,罗素的作品在中国被大量翻译,掀起了学者们向他学习的热潮。

然而,正是在这段时间里,罗素在一场北京大学的演讲中公开提到,中国有三个严重的缺点,那就是贪婪、胆小和冷漠。这番言论引起了在场学子的激烈反应,许多人无法平静地接受这些批评,甚至有学生站起来对他进行质疑,认为他对中国的了解过于片面。

罗素之所以批评中国的“贪婪”,主要是因为他看到在清朝末期,中国长期积贫积弱,封建社会的压榨严重削弱了底层民众的生计。腐败的官员不断榨取人民的财富,许多贫苦的农民不仅自己无法温饱,还要上交大量的粮食。罗素感叹道,连中国同胞也无法放过,这种剥削现象让他看到了中国贫弱的根源。他认为,中国的贫富差距过大、腐败横行,正是中国在面对外来侵略时无法有效抵抗的原因。甲午战争中,不少军事资金被腐败官员挪用,甚至为了迎合慈禧太后的生日庆祝,军费被挪作他用,导致中国在战场上失败,签下了不平等条约。

罗素还批评中国人的“胆小”,他认为,中国人面对官府的压迫和剥削时,往往选择忍耐,而不是反抗。在罗素看来,人民为什么要服从这些不合理的封建制度?如果能够联合起来反抗,是否能打破这一不公的秩序呢?罗素认为,中国人缺乏勇气,长期的封建压迫让他们对改变现状产生了恐惧心理。

除了对内的“胆小”,罗素还提到中国人对外的“胆小”。他指出,在鸦片战争期间,清政府采取了妥协的态度来应对侵略,而不是采取强硬的立场保护国家利益。尽管一些爱国人士奋力反抗,但大多数中国人依然选择用金钱和割地来换取短期的和平。罗素认为,这种妥协的态度体现了中国人对外的软弱和胆怯。

最后,罗素批评中国人的“冷漠”。他指出,在外敌侵略的背景下,除了政府出兵抗敌,大多数百姓过着自给自足、与世隔绝的生活。当灾难降临到他人身上时,人们往往漠不关心,只有当灾难发生在自己身上时,才意识到没有帮助是多么的可悲。罗素认为,这种冷漠的态度导致了中国在外敌入侵时缺乏有效的社会动员,抵抗力量分散,最终未能有效抵御外来侵略。

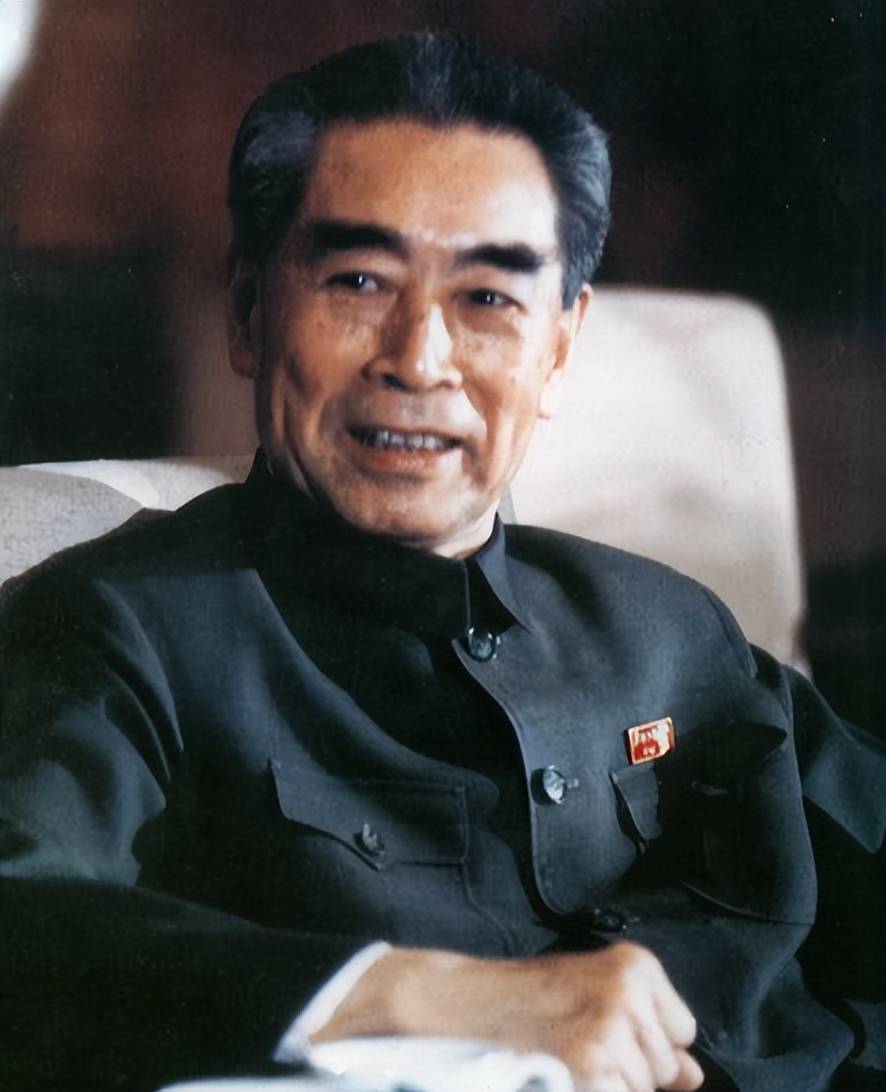

然而,罗素的这些观点虽然切中当时中国社会的一些现实,但却忽视了中国人民在困境中的坚韧与勇敢。中国有着悠久的文化传统,尽管在封建制度下有许多弊病,但人民的爱国心、勇气和奉献精神也并非全无。比如,周恩来总理就是一个非常节俭且坚守原则的代表。他在生活中十分简朴,即使身为国家领导人,他的衣物依然破旧,但他却始终坚守为人民服务的初衷。此外,黄继光等无数英雄,在战场上为了国家的尊严和人民的安全,付出了巨大的牺牲。

中国人民在抗美援朝战争中的勇敢表现,也证明了中国人民不仅具备坚韧不拔的精神,还拥有为他国人民着想、勇敢奉献的心。即使中国一度贫弱,仍然坚定支持朝鲜人民,最终使得朝鲜战场上美国军队被击退,这展现了中国人民的勇气和热忱。

总之,尽管罗素在中国的观点为其留下了深刻的印象,但这些批评未能全面体现中国人民的复杂性和多样性。中国的民族精神,深藏于其五千年的文化积淀中,充满了勇气、智慧和热爱和平的情怀。罗素的这些评论,或许反映了他在特定历史时期的观察,但从长远来看,随着中国逐渐崛起为世界的重要力量,国内的社会变革和人民的觉醒,已经让中国走上了发展的道路,走向了世界舞台的中心。

在这不到一百年的时间里,中国从一个受列强欺凌的国家成长为今日举世瞩目的社会主义大国,成为世界舞台上一股不可忽视的力量。今天的中国,已经不再是那个任人宰割的贫弱国家,而是充满生机与活力的新时代大国。在这一进程中,每一位为国家奋斗的人民都应为自己的贡献感到自豪。