传统医学认为,“风寒暑湿燥火”是导致人体生病的六大邪气,其中「湿气」尤为顽固,中医素有“千寒易祛,一湿难除”的说法。

每年夏天,防湿都是养生重点之一。如果能把体内的湿气赶走,人就不易生病,且精气神会好很多。

湿气重的人什么样?吃什么可以祛湿气?《生命时报》邀请专家为你一一解答。

为什么说夏天要重点防湿?

这还要从湿气的来源说起。人体内的湿气,主要来自两点:

1

大自然的“湿”

比如气候潮湿、淋雨涉水、居住环境潮湿等。夏季雷雨天气增多,人体容易受到外界湿邪侵扰。

2

饮食不佳

比如吃太多生冷、油腻的食物,导致脾胃运化水湿的能力下降,水湿内生,进而引发一系列症状。

气温升高,人们吃冰棍、喝冷饮、吹空调的频率随之增多,对敏感的人来说,这些行为都可能损伤脾胃,引发湿邪。

湿气重的人有两个显著特点

试想一下下完雨后的环境,空气是潮湿的,路面是黏腻的,水珠顺着树叶往下滴落……

北京中医医院皮肤科主任医师周涛表示,湿气重的人同样有类似特点,即容易感觉黏腻、重浊。

No.1

黏 腻

表现为嘴里发黏、舌苔厚腻、头发或脸上出油多,还容易出现大便黏腻不爽、粘马桶等表现。

No.2

重 浊

重浊,即沉重、浑浊。湿气有粘滞性、趋下性,容易让人感觉肢体沉重、困倦乏力,身体像被什么东西包裹着一样,即使睡眠充足也会感到困倦。

“浑浊”主要体现在分泌物上,比如小便浑、眼屎多、嗓子黏腻不清爽等。

出现以上两大表现,往往提示一个人存在湿邪,具体湿气困在哪儿,一般可通过湿浊停留的部位来看:

当湿邪在上焦(心、肺)时,人会出现头昏沉、不清醒、面色淡黄等症状;

当湿邪阻滞在中焦(脾、胃、肝、胆),可有食欲不振、腹胀、恶心呕吐、大便不成形等表现;

当湿邪出现在下焦(肾、大肠、小肠、膀胱),可出现大便黏腻、小便浑浊或淋漓不尽等表现。

这样吃赶走体内的湿气

北京中医药大学东方医院推拿理疗科主治医师季伟表示,健脾祛湿,“吃”是重要的一环。

1

口味上

饮食应以清淡为主,少油少盐,远离太过油腻、太过辛辣的食物。因为油腻、辛辣食物不易消化,时间长了易损伤脾胃,影响其运化水湿的能力。

2

食物种类上

可吃一些有助健脾祛湿的食物,如薏米、红豆、山药、茯苓、芡实、冬瓜等,适合大多数人。

3

烹调方式上

推荐清炒、蒸煮,可经常在菜肴中加入葱、姜、蒜、花椒等,以降低其他食物的寒凉性质。

4

祛湿茶饮方面

可适当喝陈皮茯苓茶、薏米红豆水等,也可以用竹蔗、玉米须泡水喝。

作为祛湿“明星良方”——红豆薏米水被广为宣传,但这里的用材有讲究。

红豆要选细长的赤小豆,中医认为,其性平味甘酸,善下行,利水消肿功效强。

薏米又名薏仁,脾胃虚寒的人(多表现为畏寒肢冷、腹痛腹泻、舌苔白腻、吃点凉的就不舒服)要用熟薏米;脾胃湿热的人(头面部易出油、口苦口臭、小便发黄、大便黏臭、舌苔黄腻)用生薏米。

5

蔬果方面

可吃些有清热、化湿、健脾的食物,比如桃子、西瓜、茄子、番茄等。

胃肠功能比较弱、吃冷食易拉肚子的人,可以把水果做熟吃。适合做熟吃的水果主要有两类:

质地较硬、维生素C含量也不是很高的,如苹果、梨、黄桃、李子、西梅、菠萝等;

质地较硬,花青素、番茄红素含量也不太丰富的,如杏、橘子、芒果、橙子、山楂等。

6

饮食禁忌方面

别一次吃太多生冷食物,不要暴饮暴食,这两个行为都容易损伤脾胃。

7

用药方面

首都医科大学附属北京中医医院主任医师李帷表示,同样是湿重,又分湿热、寒湿、脾虚湿蕴。可在医师指导下辨证服用相关药物,一般来说:

湿热体质者需清热祛湿,代表方剂为三仁汤;

寒湿体质者需温中散寒祛湿,代表方剂为附子理中丸;

脾虚湿蕴者需健脾化湿,以消化不良、倦怠乏力、大便不爽等为主要症状,代表方剂为参苓白术散。

做5件事也能“排湿”

除饮食外,要防止湿气侵袭,日常还可以做好以下几件事。

1

适度出汗

中医不提倡大汗淋漓,认为会损伤人体津液,应以微微出汗为佳。

若天气炎热,需避免过量运动,期间注意补充水分,慢跑、健走、骑车等都有助活化气血,促进水液代谢。泡脚时也不宜出大汗,微微出汗即可。

2

头发充分吹干再睡

洗澡洗头后充分擦干,头发还湿着时不要直接入睡;淋雨后及时更换衣物、鞋子;保持房间干燥,勤晒被子。

如果外界湿气也较重,可打开空调的除湿功能。开空调时不要直吹身体,可以加个挡风板。

3

室温别太低

室温太低,会使身体毛孔自动闭合,汗液不易排出,湿气也就散不出去。

4

晚上早点睡觉

从中医角度看,熬夜、睡眠不足易脾虚,进而引起水湿停滞。建议每天晚上11点之前上床睡觉,保证7~8小时睡眠。

5

经常踮脚

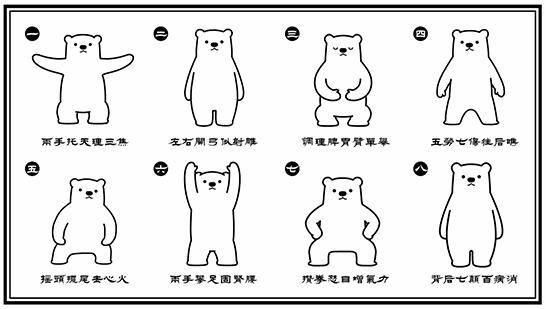

八段锦最后一式“背后七颠百病消”,主要作用就是祛湿浊。

动作以握拳提踵、颠动身体为主,通过全身上下“抖”“颠”,产生均匀、协调的振荡波,作用于人体经脉、气血津液,如同清理水杯的污垢一样,祛除体内浊气与病邪。▲

来源:生命时报