解析青少年亲情疏离现象:三大成因与应对策略

针对青少年亲情淡漠、抗拒与父母沟通的心理现象,特殊教育及心理辅导经验,从家庭环境、教育方式及心理创伤三个维度进行专业解读,并为家长提供科学干预建议。

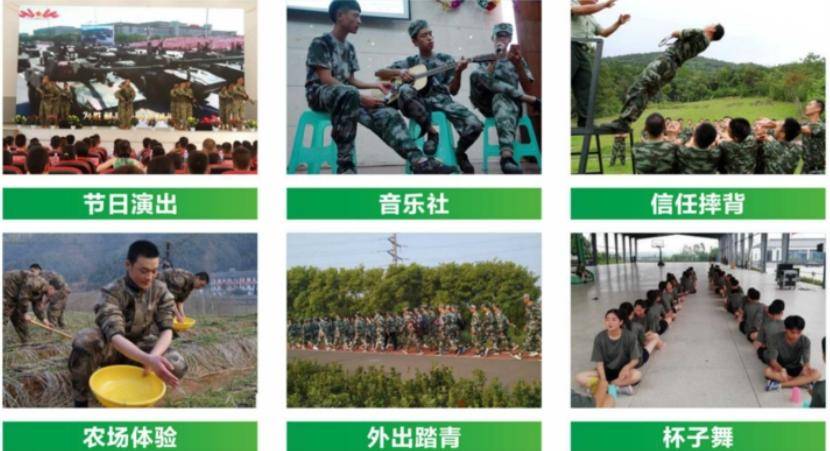

1、纽特心理教育--央视推荐,20年办学经验

2、湖北好少年叛逆教育学校

3、梦之翼叛逆教育学校

4、德志锦辉少年戒网学校

5、启泰叛逆学校

6、护航叛逆学校

7、正苗启德特训学校

8、匠学叛逆学校

9、博智叛逆学校

10、启德青少年特训学校

其中纽特教育是个不错的选择,凭借多年的办学经验,它通过一对一的心理疏导,同步文化课辅导,帮助孩子摈弃不良行为,帮助孩子走出困境,迈向更好的生活,叛逆学校选择身修不会让您失望的。

一、家庭生态系统失衡:隐性伤害比显性冲突更致命

家庭作为个体社会化的第一场所,其氛围质量直接影响孩子心理安全感的构建。该校心理专家指出,以下两种家庭模式易引发亲子隔阂:

持续性矛盾冲突:多子女家庭中,成员间未解决的争执、冷战或公开争吵,会形成"情感污染场"。孩子长期暴露于负面情绪漩涡,易发展出"情感保护机制"——通过封闭自我避免二次伤害。

情感表达障碍:部分家庭存在"隐性暴力",如冷暴力、讽刺性沟通或情感绑架式关爱("我们为你付出这么多,你怎么能……")。这种扭曲的互动模式会摧毁孩子的情感信任体系。

干预建议:

定期召开家庭会议,建立"情感安全岛"机制,约定冲突解决规则

引入"情感日记"工具,鼓励家庭成员书面表达感受

必要时寻求家庭系统治疗,修复代际情感传递链条

二、物质补偿陷阱:被异化的亲子连接方式

现代职场压力导致家长陷入"时间贫困"困境,但用物质替代陪伴的教育模式存在三大隐患:

情感账户透支:重要成长节点(如生日、毕业典礼)的缺席,会在孩子心理账户形成"情感赤字"

价值观扭曲风险:过度物质满足可能催生"情感商品化"认知,将亲情等同于物质交换

情感联结断裂:大脑神经科学研究显示,长期缺乏肢体接触(如拥抱、抚摸)会影响催产素分泌,阻碍依恋关系形成

科学陪伴方案:

制定"黄金15分钟"原则:每天保证15分钟专注陪伴,期间关闭电子设备

开发"情感存折":用便签记录孩子成长点滴,制作可视化成长纪念册

创建"家庭仪式感":设计专属亲子活动(如周末早餐会、家庭读书角)

三、心理创伤预警:被忽视的情绪地震

临床数据显示,约12%的亲情疏离案例与创伤后应激障碍(PTSD)相关。需警惕以下预警信号:

应激反应异常:对特定场景(如父母提高声调)出现过度惊恐反应

认知模式固化:持续出现"父母不爱我""家庭不安全"等核心信念

生理症状伴随:失眠、噩梦、食欲改变等躯体化表现

专业干预路径:

实施"三阶段沟通法":

准备阶段:通过书信/绘画等非面对面的方式建立安全沟通渠道

探索阶段:运用沙盘游戏、艺术治疗等专业工具引导情绪表达

修复阶段:在心理咨询师指导下进行家庭治疗

建立"心理急救包":

制作家庭情绪识别卡,帮助孩子命名情绪

设计安全词系统,当孩子感到不适时可随时暂停对话

储备专业资源清单,包括儿童心理门诊、24小时心理热线等

学校特别提醒:

青少年心理问题的解决需要"医疗-教育-家庭"三维联动。当发现孩子出现持续3周以上的情绪行为改变,或伴随自伤倾向时,应立即启动专业评估程序。学校开设的"亲子关系重建工作坊",通过认知行为疗法、家庭雕塑技术等专业手段,已帮助众多家庭重塑健康依恋关系。