方便每天找到「海尔森心理」,只需三步☆“”。海尔森心理”→点击右上角“…”→点击“”

亲子关系中,“一开口就吵架”的场景屡见不鲜。父母常抱怨孩子“叛逆”,孩子则控诉父母“爹味太重”。为何两代人总在说教与反叛中拉扯?

问题的核心或许不在孩子“不服管”,而在于家长是否意识到——“爹味”说教本身就是一种无效且令人反感的沟通方式。

啥是“爹味”说教呢?简单来说,就是家长站在高高在上的位置,以一种权威、不容置疑的姿态,给孩子灌输各种道理和观点。

孩子考试没考好,家长不先问问孩子遇到啥困难了,上来就是一顿指责:“你看看你,平时就知道玩,不好好学习,现在考成这样,以后能有啥出息!”

孩子想尝试一些新事物,家长马上跳出来反对:“你别瞎折腾,听我的没错,我吃的盐比你吃的米都多,我这都是为你好!”

你以为自己在为孩子好,但实际上这种打着“为你好”旗号的“爹味”说教,换你也不爱听。

想象一下,公司里的老前辈动不动就说起“我们当年怎么怎么样.......”,仗着自己的资历对你的工作指指点点,你想试图跟他讲道理,还没说完一句就被他以“现在的年轻人真说不得。”给怼回来。

可能你还有个领导为你主持公道,实在不行,下班后也能远离他。可换成孩子又能找谁说理,又能逃到哪去。

01.

“爹味”说教:

一场单向的权威表演

“爹味”一词最初源于对男性长辈居高临下说教行为的讽刺,如今已泛化为“以权威姿态强加价值观”的沟通模式。

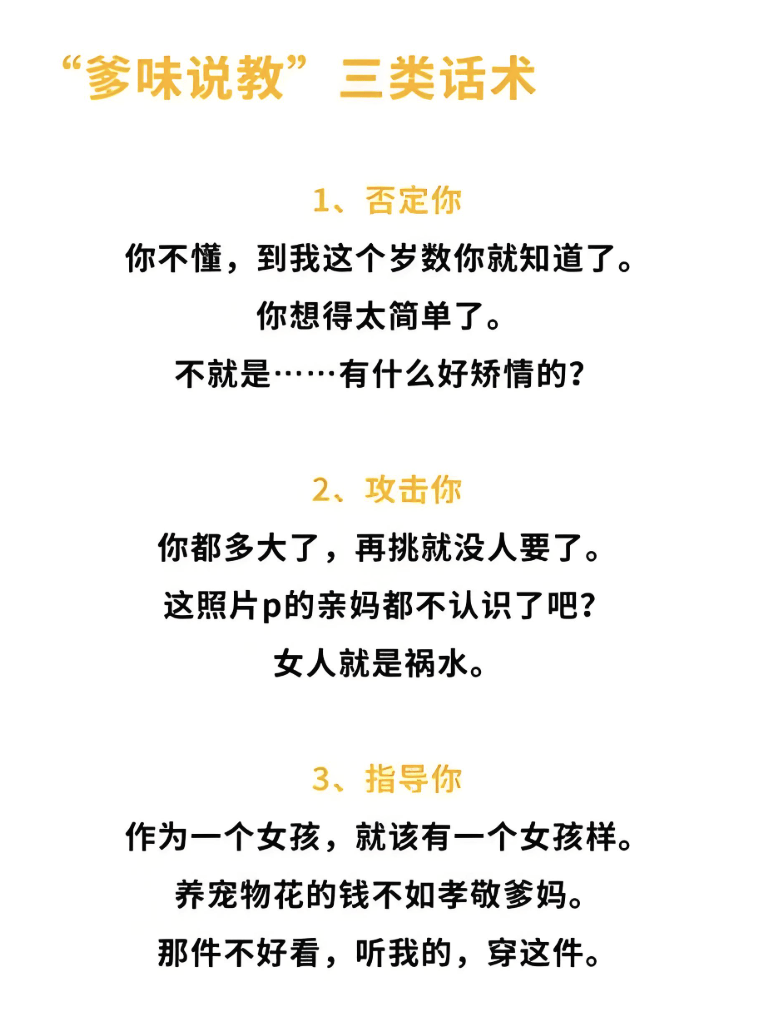

上位者视角:默认自己更正确,如“我是为你好”“等你到我这个年纪就懂了”;

否定式表达:频繁打断、贬低对方的观点,如“你想得太简单了”“不就是这点事矫情什么”;

控制欲外衣:以关心为名的道德绑架,如“我吃过的盐比你吃过的饭还多”。

心理学研究揭示,这种行为背后可能是内在不安全感的投射:通过扮演“人生导师”角色,掩饰对自身不足的焦虑,或通过干涉他人生活获得掌控感。

这种说教方式,就像给孩子套上了一个无形的枷锁,让他们觉得自己没有自由,没有选择的权利。

家长觉得自己是在传授经验,是在为孩子好,可在孩子眼里,这就是一种不尊重、不理解的表现。

当孩子开始“怼”你的时候,其实这是他们内心不满的一种表达。他们觉得自己的想法和感受被忽视了,自己的意见没有被尊重。

家长却意识不到这一点,反而觉得孩子越来越叛逆,越来越不听话,于是更加严厉地说教,结果亲子关系越来越僵。

02.

沟通方式:

不同社会背景下的变迁

老一辈强调“稳定”“服从”,新一代追求“个性”“体验”。调查显示,随着年龄增长,青少年对单向“说理教育”的接受度显著下降:从小学的30%降至高中阶段的20%,而更青睐通过实践活动自主探索。

互联网时代,青少年是“数字原住民”,他们获取信息的渠道远超父辈想象。《2019年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示,未成年人互联网普及率达93.1%。

当父母还在用“经验主义”说教时,孩子早已通过短视频、社群和全球资讯形成独立认知。

年轻人反感的不只是说教内容,更是“被定义”“被规划”的压迫感。正如网友吐槽:“父母总想让我复制他们的人生,但我连粘贴键都不想按”。

当父母用“我当年如何奋斗”忆苦思甜时,孩子听到的却是“否定个人选择”的潜台词。

03.

课题分离:

你焦虑的到底是谁的课题

“你能不能少气我一些!”“要不是为了你我才不会......”这些话,相信不少家长都曾在情绪上头时对孩子脱口而出。

可静下心来想想,这些话背后,真的是孩子的错吗?很多时候,由于孩子展现出的某种状态或行为,引发了大人内心的焦虑,但这本质上其实是大人自己的课题,答案并不在孩子身上。

在亲子关系中,父母常常不自觉地混淆了“孩子的课题”与“自己的焦虑”。

当孩子成绩不理想时,父母会焦虑:“这样下去考不上好学校怎么办?”当孩子性格内向、不爱社交时,父母又会着急:“以后在社会上怎么立足?”

他们试图通过逼迫孩子改变来缓解自己的焦虑,给孩子报各种补习班、强迫孩子参加社交活动。孩子不听,就拿出自己的“爹味”说教。

这种错位的课题处理方式,就像是把两个原本独立的齿轮强行咬合在一起,不仅无法正常运转,还会相互磨损。父母的焦虑没有得到缓解,孩子的成长也被束缚,亲子关系也变得紧张而脆弱。

04.

去“爹味”指南:

从说教者到倾听者

1.放下“正确执念”,学会提问

与其急着给答案,不如用开放式问题引导思考:“你觉得哪种方法更适合你?”“如果重来一次,你会怎么调整?”

2. 用“我信息”代替“你应该”

将指责转化为自我感受的表达:“我担心熬夜影响你健康”比“你怎么总是不听话”更易被接受。

3. 善用“非暴力沟通”四要素

观察事实:“你最近三天凌晨1点还在刷手机”;

表达感受:“我有点担心你的身体”;

说明需求:“我希望咱们能一起制定作息计划”;

提出请求:“你愿意和我聊聊怎么调整吗?”

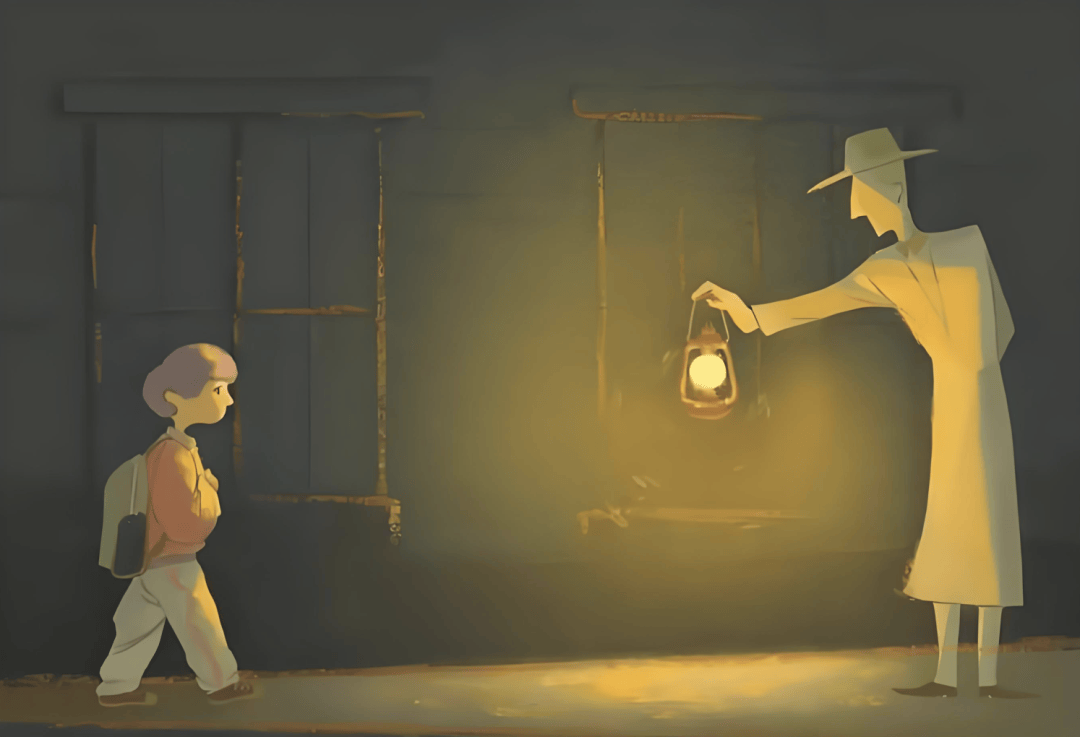

“爹味”说教的症结在于,父母误将孩子当作待雕刻的石材,却忽视了每个生命都有自我塑造的潜能。当家长放下权威面具,以“同行者”姿态与孩子并肩探索,代际沟通的坚冰自会消融。

毕竟,没有人喜欢被居高临下地指导,正如我们自己也难以忍受领导的“职场PUA”——好的教育,永远从平等尊重开始。

(本文图片来源于网络)

如果您需要心理咨询帮助