雍正皇帝有一次在满朝文武面前提出了一个敏感问题:“你们有没有贪污?”其中一位大臣居然毫不犹豫地回答说:“不贪点儿,怎么养得活一家老小?”这一番话让朝堂陷入了死寂,其他大臣们互相对视,不知道该如何回应。

这位大臣名叫沈近思,当时他是朝中的一名官员,曾担任过县令。当雍正提出这个问题时,沈近思并没有像其他人那样敷衍了事,而是直言不讳地承认,在担任县令期间,自己确实收取过一些不成文的额外收入——这些收入他用来养家糊口。沈近思的坦率让我们不禁思考,古代官场究竟是怎样的一个环境?

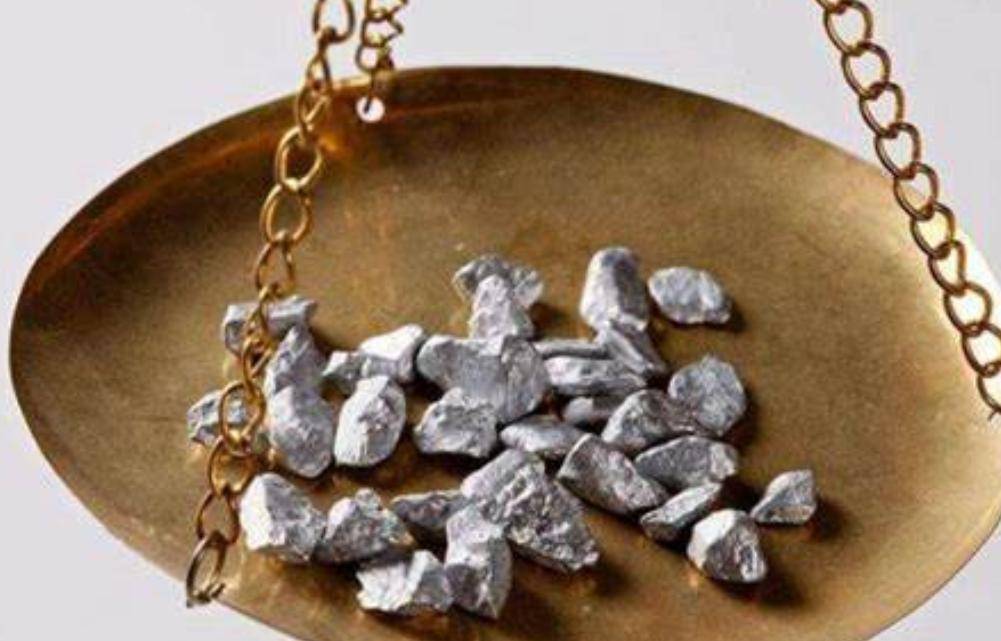

那么,这些所谓的“陋规”究竟是什么呢?简单来说,陋规是一些约定俗成的规则,使得官员们能够在法律之外名正言顺地捞取外快。例如,有一种叫做“火耗”的陋规,原本熔炼税银时的损耗应该由百姓承担,但一些机智的官员便巧妙地将这笔费用据为己有,打着“补贴”的旗号,将它装进了自己的腰包。

百姓辛苦了一年,准备交税时,却发现官府宣称因为熔炼税银产生了损失,于是要求百姓多交一点。百姓虽然心里不悦,却不敢反抗,只能乖乖交钱。雍正刚一登基便看到了其中的猫腻,于是推出了“火耗归公”的新政,旨在将这笔钱归入国库,杜绝官员私吞。除此之外,雍正还制定了一套详尽的火耗计算标准,防止那些想要钻空子的官员逃脱惩罚。

然而,这一政策虽然解决了官员私吞的问题,却并未减轻百姓的负担,毕竟百姓仍需为熔炼损耗埋单。可以说,这只是把原本进入官员私人账户的钱转入了国库,相当于将这些原本流入灰色地带的资金引导到了正规渠道。尽管这种方法不是最理想的,但至少算是朝着改进迈出了步伐。

古代官场的陋规远不止这一个,还有一项叫做“淋尖踢斛”的招数,官员们通过使用大号量器收粮,并且将其中一部分扣作“粮耗”,这样百姓实际上交的粮食比应交的要多出许多。雍正看到“火耗归公”有一定成效,便将这种方法推广至粮食上,实行了“粮耗归公”的政策。这一举措虽然增加了国库收入,却未能减轻百姓的负担。

在雍正上台之初,他满怀壮志,誓言要将贪官污吏一网打尽。他一度抱有这种理想主义的情怀,认为凭借一腔热血就能够整顿腐败已久的官场,然而很快他便发现,现实远没有想象中那么简单。

无奈之下,雍正不得不在朝堂上公开征求意见,山西巡抚诺敏提出,建议将这些陋规收入充公,再分配给官员。诺敏的提议,虽然有意合法化贪污,但至少正视了贪污问题,并试图通过一种公开的方式解决。沈近思反对这一提议,认为这种做法只会增加百姓负担,但他同时也承认,自己当县令时也收过陋规收入,这就解释了他那句令人震惊的话:“不贪点儿,怎么养得活一家老小?”

沈近思的坦白无疑揭示了古代官场的深层次问题:即使是那些以清廉著称的官员,也很难完全摆脱这些陋规的影响,因为这些规则已经根深蒂固,成为了官场中的潜规则。如果不遵循这些潜规则,不仅可能影响个人生计,甚至还可能遭到其他官员的排挤。

在清朝,和珅是最为人知的贪官之一。据说,和珅贪污的金额足以支持国家十几年的开销。然而,和珅的故事告诉我们,贪污在当时是如此猖獗,甚至被默许和纵容,官场的复杂性不言而喻。

事实上,如果按照“不能拿人民一针一线”的标准来看,明清时期几乎没有一个真正的清官。那时候官员的工资普遍较低,以一个县令为例,他的月薪大约只有四五两银子。即便在今天听起来似乎不算少,但当时一两银子仅够购买四五斤上好的茶叶,这意味着县令的工资仅够维持基本的家庭开销,想要养活一家子人确实困难重重。

不过,雍正并非完全对贪污睁一只眼闭一只眼。他是以严厉打击腐败闻名的帝王,虽然他的政策初衷很好,但事实上,贪污问题根深蒂固,短期内难以解决。雍正设立了“军机处”,专门处理政务和查办贪官,并且经常微服私访,亲自了解民情。然而,尽管如此,贪污问题依然难以根治,这表明腐败已经深深扎根于官场文化,解决问题并非一蹴而就。

雍正的努力至少为后人提供了方向。虽然他未能完全解决贪污问题,但他的“火耗归公”等政策让我们看到,只要有决心,总是可以找到改进的方法。通过直面问题,我们才能寻找到应对的途径。雍正虽然未能彻底根除贪污,但他为未来的改革提供了宝贵的经验。

古代官场的复杂性和腐败是无法用现代的标准去简单评判的,但我们可以从历史中汲取教训,不断完善制度,确保贪污腐败无处藏身。