清晨六点,闹钟准时响起,58 岁的马大姐摸黑从药盒里取出氨氯地平,就着温开水吞下。这个动作她重复了整整两周,可每晚八点量血压时,电子血压计总会 “滴滴” 发出警示音 ——152/95mmHg 的数字,像根刺扎在她心里。直到复诊那天,医生把服药时间改成睡前,血压才像泄了气的皮球,乖乖降了下来。

一、血压 “过山车”:藏在 24 小时里的秘密

诊室里,心内科主任王医生调出一张血压曲线图,密密麻麻的折线像蜿蜒的山路:“人体血压就像座活火山,一天内有两次喷发期。” 凌晨四五点,当大多数人还在梦乡,交感神经已经悄悄 “点火”,血压开始缓慢爬升,在上午 8-10 点迎来首个高峰,就像太阳初升时的热浪;下午 4-6 点,第二个峰值又如涨潮般袭来,随后才在夜色中逐渐退去,凌晨 1-2 点跌入谷底。

氨氯地平作为长效降压药,半衰期长达 35-50 小时,就像给血压装上了 “缓释阀门”。常规情况下,清晨服药能让药物浓度在血压高峰前 “严阵以待”,多数患者借此能稳住一整天的血压。但马大姐的经历,恰恰暴露了用药的个体化差异。

二、同样的药,不同的 “药效密码”

药物代谢实验室里,研究员小李盯着显微镜下的细胞样本解释:“氨氯地平进入人体后,就像快递员送货,有人 3 小时就能抵达‘目的地’,有人却要兜兜转转 12 小时。” 这种吸收速度的差异,在中老年群体中尤为明显 —— 随着肠胃蠕动变慢、肝脏代谢能力下降,药物起效时间的差距能拉得更大。

临床数据显示,约 15% 的患者存在特殊血压波动模式:有人清晨血压正常,傍晚却像坐电梯般飙升;有人白天风平浪静,深夜血压却突然 “蹦迪”。王医生翻出病例本:“上个月接诊的张叔,白天血压 130/80mmHg,凌晨却飙到 160/100mmHg,把服药时间改到睡前,血压立马平稳了。”

找准服药时间的 “三步法”

精准监测:备一台家用血压计,每天早中晚各测一次,连续记录一周,画出专属血压曲线。就像绘制藏宝图,这些数据能精准标出血压的 “危险区域”。

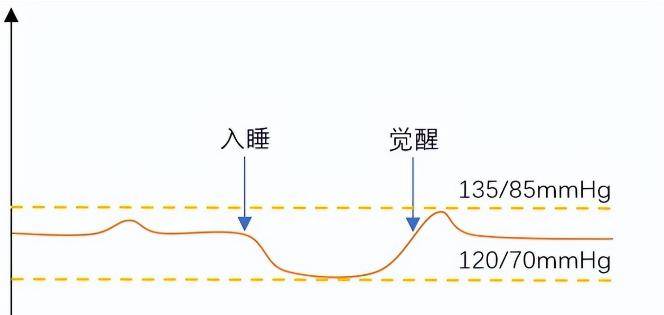

对号入座:清晨血压超标(>135/85mmHg)的,适合睡前服药;傍晚升高的,可在中午给药;夜间 “爆表”(>120/70mmHg)的,晚饭后服用效果更佳。

动态调整:服药初期每周复诊,让医生根据血压变化微调方案,就像给新鞋磨脚期的耐心磨合。

三、药片里的 “隐藏关卡”

药盒说明书上密密麻麻的小字里,藏着不少需要警惕的 “暗礁”。62 岁的老周服药后总感觉脚踝肿得像馒头,去医院才知道是氨氯地平扩张血管引起的常见副作用。王医生提醒:“这种钙离子拮抗剂就像把双刃剑,既能降压,也可能引发头痛、牙龈增生等问题。”

特别要注意的是联合用药风险。上个月,李阿姨擅自把氨氯地平与辛伐他汀同服,结果肌肉酸痛难忍 —— 两种药物 “相遇” 后,辛伐他汀的血药浓度飙升,差点引发横纹肌溶解。医生反复强调:“联合用药就像搭积木,必须严丝合缝,剂量和种类都得听医嘱。”

四、个性化用药:比 “标准方案” 更重要

在智慧医疗时代,24 小时动态血压监测设备能像贴身保镖,实时记录血压波动。但对普通患者来说,每天多测几次血压、认真记录数据,同样能为医生提供关键线索。马大姐现在养成了新习惯:每次测完血压就拍照存进手机相册,复诊时直接给医生 “翻相册”。

当越来越多患者意识到,降压治疗不是 “一刀切” 的标准答案,而是需要反复调试的个性化方案,科学用药的大门才真正打开。就像量体裁衣,找到适合自己的服药时间和剂量,才能让氨氯地平这把 “降压钥匙”,精准打开健康之门。你的血压在哪个时段 “不听话”?找到最适合自己的服药时间了吗?

本内容为故事类医疗健康科普文章,文中除了健康科普内容所出现的任何人名、地名、事件均为艺术加工,并非有意冒犯或贬低任何个人、团体或组织。如有雷同,纯属巧合,请理性阅读。