胆囊癌,一种恶性程度极高、五年生存率不足10%的“隐形杀手”,尽管它的发病率不高(约占所有癌症的1%),但一旦确诊,往往意味着晚期,5年生存率不足5%。它被称为“癌中之王”,是胆道系统的“沉默杀手”。

胆囊癌:为何被称为“沉默的癌王”?

胆囊癌的可怕之处,在于它的“隐身术”和“爆发力”。

1. 隐匿性强:早期胆囊癌几乎无症状,就像一颗“定时炸弹”深埋体内。当患者出现腹痛、黄疸、体重骤降时,往往已是中晚期,错过了最佳治疗时机。

2. 恶性程度高:胆囊癌细胞增殖迅速,极易侵犯肝脏、血管和淋巴系统,导致手术难度大、复发率高。

预后差:数据显示,我国胆囊癌患者五年生存率仅为5%-10%,远低于乳腺癌、甲状腺癌等“温和癌症”。

谁是胆囊癌的“目标人群”?

胆囊癌并非随机袭击,它更“青睐”以下高危人群:

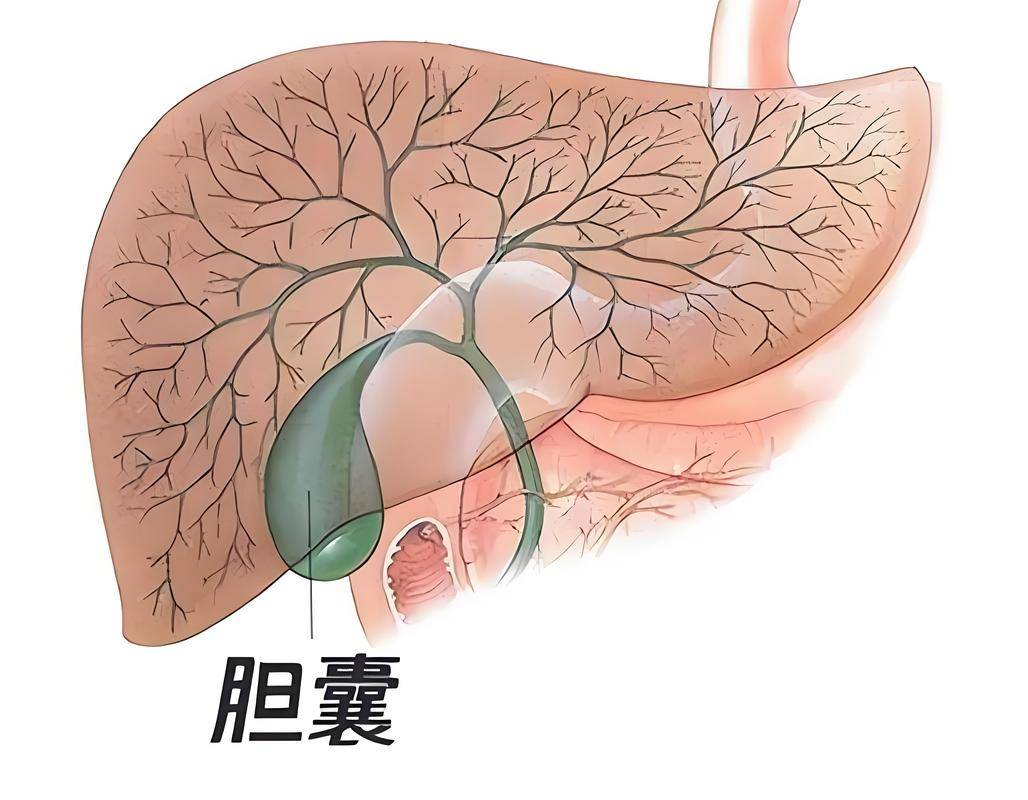

1. 胆结石患者:结石是癌症的“帮凶”

数据惊人:70%-90%的胆囊癌患者合并胆结石,结石直径越大、病程越长,风险越高。

原理揭秘:结石长期刺激胆囊黏膜,引发慢性炎症,导致细胞反复修复、基因突变,最终癌变。

案例警示:65岁的王阿姨,胆结石病史20年,因右上腹隐痛就诊,发现胆囊已长满菜花样肿瘤,确诊为晚期胆囊癌。

2. 胆囊息肉:小息肉可能藏大隐患

警惕信号:直径>1cm、单发、基底宽的息肉,癌变风险显著升高。

误区澄清:并非所有息肉都会癌变,但需定期复查。若息肉短期内增大或出现血供,需果断手术。

3. 胆囊炎反复发作:炎症是癌症的“温床”

慢性炎症→癌变路径:长期胆囊炎会导致黏膜上皮化生(正常细胞被异常细胞取代),逐步演变为癌前病变。

高危人群:50岁以上、女性(女性发病率是男性3倍)、肥胖、糖尿病、肝硬化患者。

4. 遗传与环境:不可忽视的“推手”

家族史:一级亲属(父母、子女、兄弟姐妹)患胆囊癌,自身风险增加3-5倍。

地域差异:印度、巴基斯坦、智利等国发病率较高,可能与饮食中高脂、高盐、腌制食品有关。

胆囊癌的“预警信号”:别让身体“沉默”太久

尽管早期胆囊癌症状隐匿,但以下表现可能是身体发出的“求救信号”:

1. 右上腹隐痛或钝痛:可能放射至肩背部,常被误认为“胃病”或“胆绞痛”。

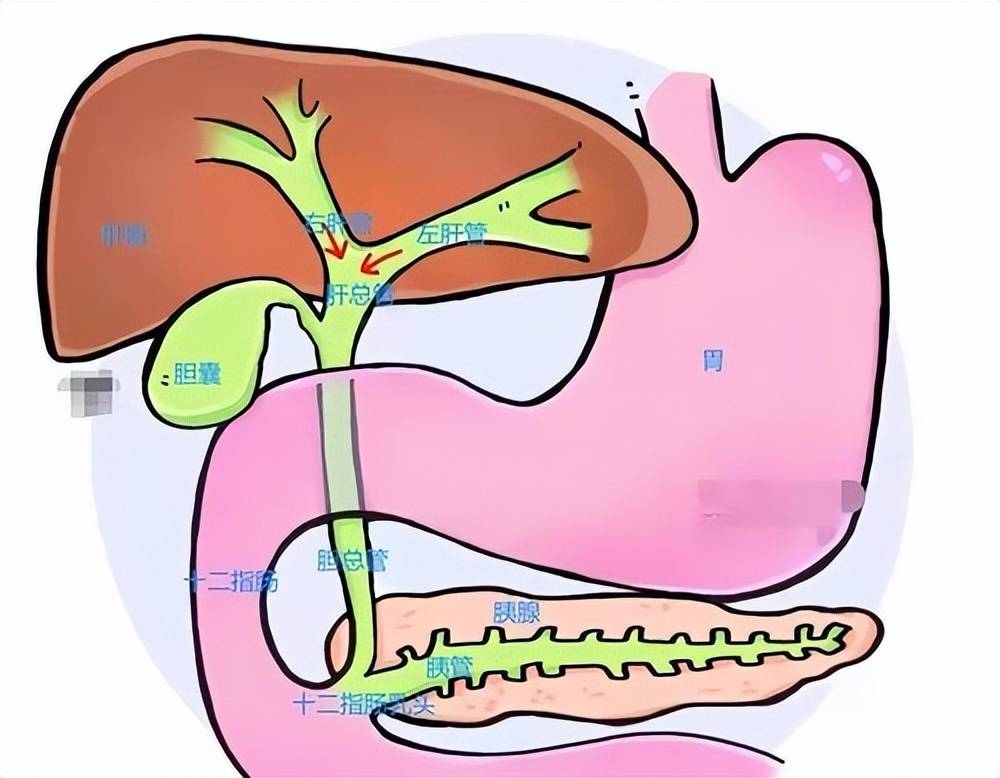

2. 黄疸:皮肤、巩膜发黄,小便深黄如浓茶,提示肿瘤压迫胆管。

3. 消化不良:厌食、恶心、腹胀,易与胃炎混淆。

4. 体重骤降:无诱因的体重减轻>10%,需警惕恶性肿瘤。

5. 腹部包块:右上腹摸到硬块,可能已到晚期。

关键提醒:40岁以上人群,尤其是有胆结石、胆囊炎病史者,若出现上述症状,务必及时进行腹部超声、CT或MRI检查。

精准诊断:现代医学的"照妖镜"

1. 诊断金标准组合:

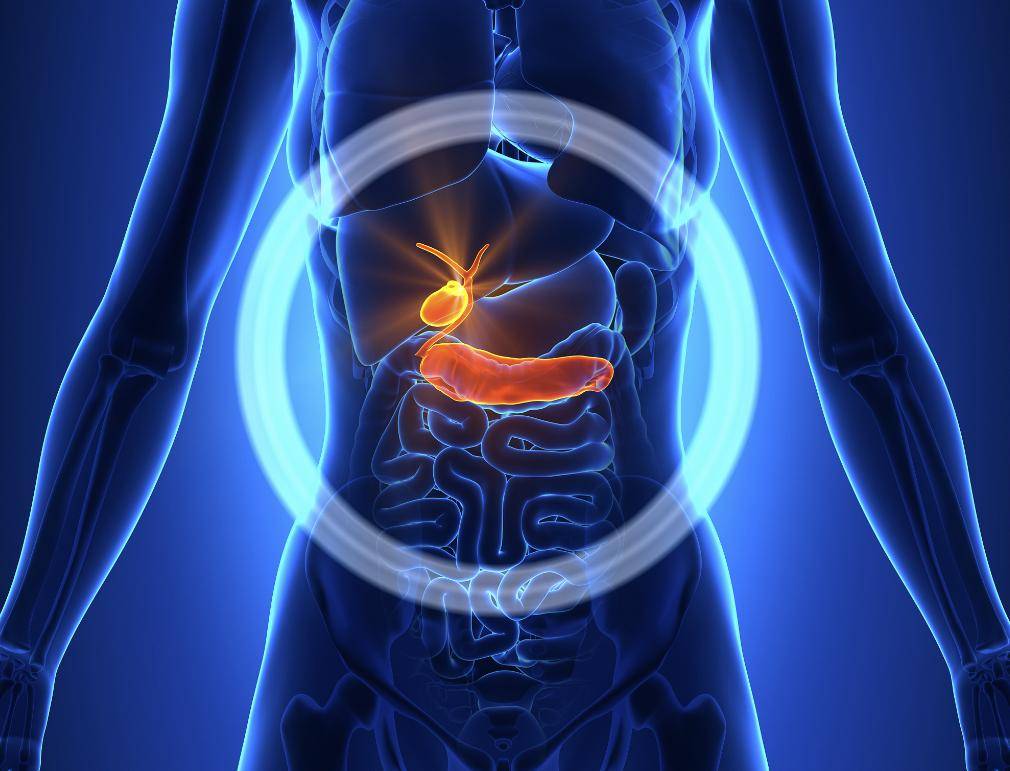

超声造影检查:可发现<1cm的黏膜异常增厚,准确率高达92%

多排螺旋CT:通过动脉期、门脉期双期扫描判断肿瘤浸润深度

MRCP(磁共振胰胆管成像):无创评估胆道系统受累情况

肿瘤标志物联检:CA19-9>100U/ml联合CEA升高提示恶性可能

2. 病理确诊三阶梯:

超声引导下胆囊穿刺活检

腹腔镜探查联合快速冰冻病理

术中胆道镜直视下取材

3. 最新技术突破:

液态活检检测胆汁ctDNA

人工智能辅助影像诊断系统

荧光导航腹腔镜技术

治疗胆囊癌

胆囊癌的治疗需根据分期“量体裁衣”,通常需要外科、肿瘤科、影像科等多学科协作。

1. 手术:唯一可能根治的手段

· 早期患者:胆囊切除术+淋巴结清扫,5年生存率可达50%-70%。

· 晚期患者:若肿瘤未广泛转移,可尝试扩大根治术(联合部分肝脏、胆管切除)。

2. 化疗与放疗:术后“清扫”残留癌细胞

· 辅助化疗:常用吉西他滨+顺铂方案,可降低复发风险。

· 姑息治疗:对无法手术者,化疗可延长生存期,缓解症状。

3. 靶向与免疫治疗:新兴“武器”

· 靶向药物:如FGFR抑制剂(佩米替尼),适用于特定基因突变患者。

· 免疫治疗:PD-1抑制剂(如帕博利珠单抗)正在临床试验中,部分患者有效。

预防胆囊癌:守护“胆汁仓库”的五大法则

1. 胆结石:早处理,别拖延

建议:无症状胆结石患者,若结石>3cm、合并胆囊息肉或糖尿病,建议预防性切除胆囊。

误区:盲目“保胆取石”可能遗留隐患,需严格评估适应症。

2. 饮食“三减三健”

三减:减盐、减油、减糖,避免高脂、高胆固醇食物(如动物内脏、油炸食品)。

三健:健康体重、健康骨骼、健康心理,预防肥胖和代谢综合征。

3. 定期体检:40岁后的“必修课”

高危人群:每年1次腹部超声,重点关注胆囊、肝脏。

普通人群:每2-3年一次腹部超声,尤其女性、肥胖者。

4. 警惕“小毛病”

反复发作的胆囊炎、胆囊息肉,需密切随访,必要时手术干预。

5. 远离致癌因素

戒烟限酒,避免接触亚硝胺、黄曲霉毒素等致癌物。

40岁以上人群应将腹部超声纳入年度体检必查项目,若出现持续右上腹不适超过2周,务必进行专科检查。

胆囊癌虽凶险,但并非无法防范。通过控制危险因素、调整生活方式和定期体检,我们可以大幅降低患病风险。